Misstrauen und Ablehnung liegen in seiner Stimme. »Ich weiß gar nicht, warum das so eine große Sache ist«, sagt Walter Brandmüller am anderen Ende des Telefons. Der ehemalige Präsident des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaften in Rom sieht in der Ankündigung des Vatikans, Dokumente aus seinem Geheimarchiv über die umstrittene Haltung von Pius XII. zum Holocaust schon in den kommenden Wochen im Internet zugänglich zu machen, einen »ganz normalen Vorgang«. Andere, wie der Regensburger Theologe Heinz-Günther Schöttler vom Arbeitskreis Juden und Christen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken, wittern dagegen einen politischen Schachzug von Papst Benedikt XVI., der wenig mit historischer Wahrheitsfindung zu tun hat.

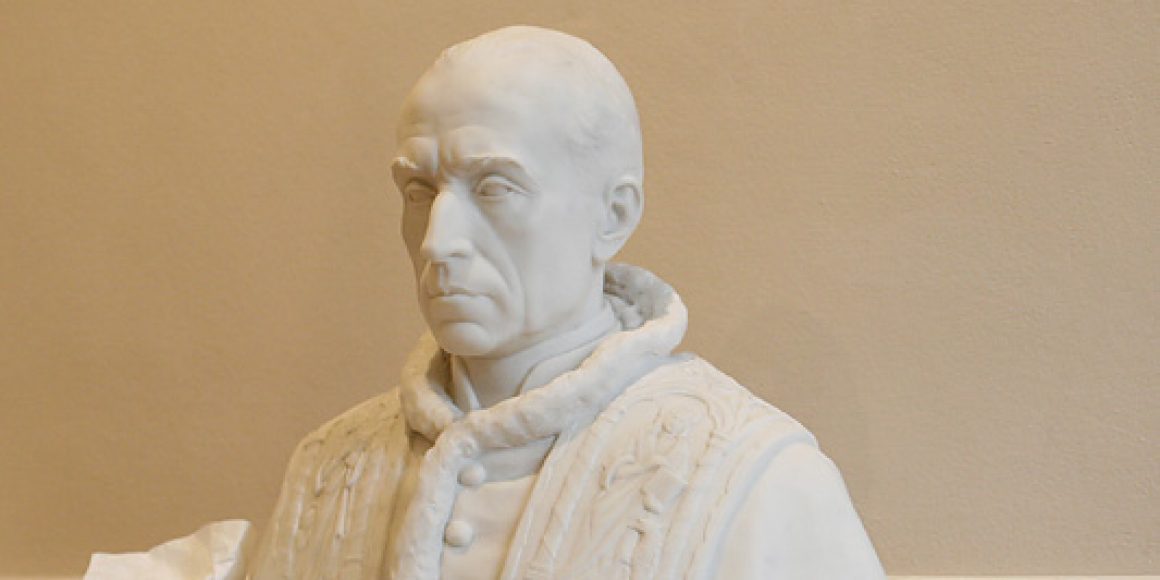

»Der Vatikan hat die Flucht nach vorne angetreten«, sagt Schöttler. Benedikt XVI. war unter Druck geraten, weil er die Seligsprechung des Pacelli-Papstes mit Macht vorantreibt, obwohl die Unterlagen im Geheimarchiv des Vatikans zu seiner Amtszeit erst in drei bis vier Jahren vollständig öffentlich gemacht werden sollen. So lange dauert es, die rund acht Millionen Seiten komplett zu registrieren. Spätestens seit Rolf Hochhuths Stück Der Stellvertreter von 1963 ist Pius’ scheinbares Schweigen zur Schoa ein permanenter Konfliktherd zwischen der jüdischen Gemeinschaft und der katholischen Kirche. In Yad Vashem findet sich der Name der Papstes, der von 1939 bis 1958 im Amt war, in der »Halle der Schande« wieder.

desinformation Zu Unrecht, sagt der Düsseldorfer Kirchenhistoriker Michael Hesemann. Pius XII. werde »diffamiert«, er sei vielmehr »ein Freund der Juden« gewesen, wie er umfassend auch in seinem 2008 erschienenen Buch Der Papst, der Hitler trotzte darlegt. Hesemann ist gleichzeitig der deutsche Vertreter der amerikanischen Pave The Way Foundation (PTWF), die dem Vatikan bei der Veröffentlichung der Pius-Dokumente hilft. Die Stiftung übernimmt die Kosten für das Scannen der rund 8.000 jetzt freigegebenen Seiten und darf sie dafür im Gegenzug auf ihre Internetseite www.ptwf.org stellen. Der Präsident der PTWF, der amerikanische Jude Gary L. Krupp, bemüht sich seit Jahren, Pius’ Rolle während der Nazi-Herrschaft in einem besseren Licht erscheinen zu lassen, was etwa die Anti-Defamation League als »Kampagne der Missinformation« scharf kritisiert.

Dass in die Diskussion durch die Dokumente, die bald im Internet zu finden sein werden, neue Argumente einfließen, ist kaum zu erwarten. Denn wer wollte, konnte sie bereits seit 1981 lesen. Seitdem liegt der zwölfte und letzte Band des Berichtes der 1964 von Papst Paul VI. eingesetzten Historikerkommission unter der Leitung des Jesuitenpaters Pierre Blet vor, die den Auftrag hatte, alle relevanten Papiere aus den Kriegsjahren auszuwerten. Nach Hesemanns Einschätzung umfassen die Bände 80 Prozent des infrage kommenden Materials aus dem Geheimarchiv – und sie sind es, die die Stiftung jetzt im Auftrag des Vatikans scannt.

Diplomatie Hesemann hofft, dass die Debatte um Pius XII. »nun auf der Grundlage der Dokumente« geführt werde. Seinen Kritikern wird sie jedoch kaum den Wind aus den Segeln nehmen. Der Frankfurter Erziehungswissen- schaftler Micha Brumlik, der sich seit Jahren um den Dialog zwischen Juden und Christen bemüht, sagt: »Wenn sich in den Dokumenten etwas Belastendes befände, würde der Vatikan sie nicht veröffentlichen.« Es handle sich vielmehr um einen kontrafaktiven Fall, wichtig sei also, was der Pacelli-Papst nicht gesagt habe. Anders als etwa der Münsteraner Kardinal Clemens August Graf von Gahlen oder auch die griechisch-orthodoxe Kirche in Bulgarien habe Pius XII. die Schoa nie öffentlich mit klaren Worten verurteilt. »Es geht nicht darum, den Mann wegen seiner zweifelhaften Diplomatie zu verurteilen«, sagt Brumlik, »aber eine Enzyklika unter dem Titel ›Mit brennender Sorge‹ zu veröffentlichen, reicht noch lange nicht für eine Seligsprechung aus.«