Der einzelne Mensch - der Willkür ausgeliefert. Der moderne Mensch - verwirrt ob anhaltender Entfremdung. Der Mensch im digitalen Zeitalter - erdrückt von bürokratischen Entscheidungen, die kaum nachvollziehbar sind. All diese Interpretationen beziehen sich auf dasselbe Werk: Vor 100 Jahren wurde »Der Prozess« von Franz Kafka veröffentlicht - einer von drei unvollendeten Romanen des ikonischen Schriftstellers, der längst zum Klassiker geworden ist.

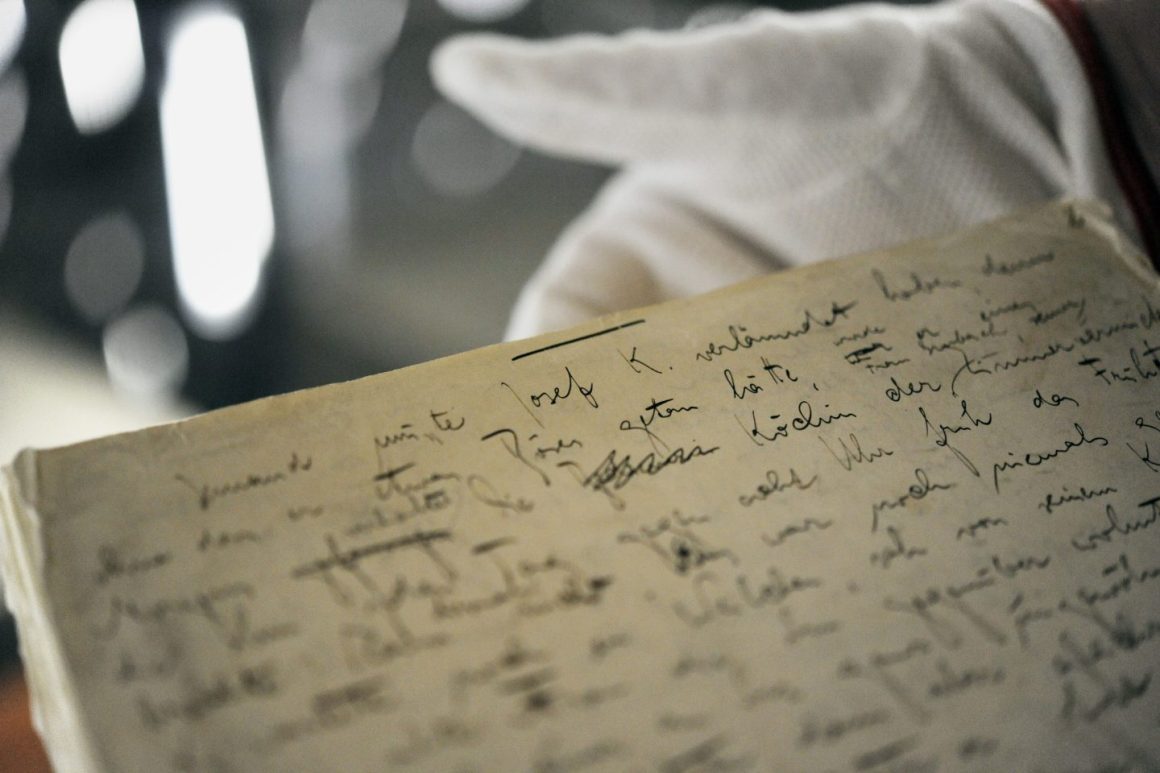

»Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet«: Mit diesem berühmten Satz beginnt »Der Prozess«. Die Hauptfigur weist Parallelen zum Autor auf - über das Initial des Nachnamens hinaus: Beide sind 30 Jahre alt, beide arbeiten als Prokurist und leben allein. Die kurz zuvor erfolgte Auflösung seiner Verlobung hatte Kafka als »Gerichtshof« empfunden, wie er in seinem Tagebuch schrieb. Nach dem Abbruch der monatelangen Arbeit am »Prozess« nahm er diese nie wieder auf.

Letzter Wille Kafkas missachtet

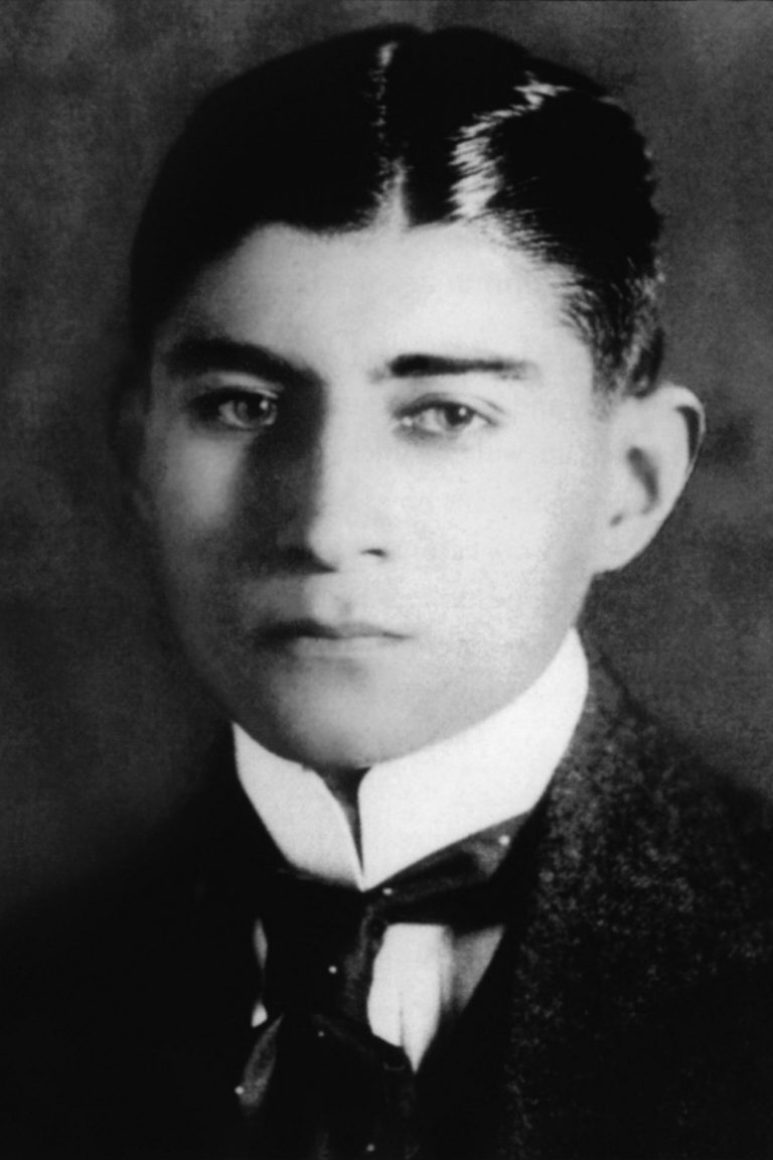

1883 in eine jüdische Familie in Prag geboren, galt Kafka lange Zeit galt er als Einzelgänger, der sich einsam und unverstanden fühlte. Er durchlebte mehrere schwere Depressionen - und das vorherrschende Bild von Kafka sagt wohl etwas darüber aus, wie verzerrt die Sicht auf Depressionen bis heute ist: Die Krankheit muss eben nicht mit permanenter Traurigkeit einhergehen. Als im vergangenen Jahr sein 100. Todestag groß begangen wurde, wiesen Wissenschaft und Popkultur darauf hin, dass es auch einen anderen, einen heiteren, ironischen, gar lebensfrohen Kafka gegeben hat.

Dass dessen Werk veröffentlicht wurde, ist der vielleicht bekanntesten Missachtung eines Letzten Willens in der Literaturgeschichte zu verdanken: Kafka hatte um Verbrennung seines schriftstellerischen Nachlasses gebeten, doch sein Freund und Wegbegleiter Max Brod setzte sich darüber hinweg. Knapp ein Jahr nach Kafkas Tod im Juni 1924 veröffentlichte Brod 1925 die erste von mehreren Ausgaben des Fragments »Der Proceß« - und verschaffte dem mit 40 Jahren Verstorbenen internationale Aufmerksamkeit.

Graue Instanzen entscheiden

Josef K. indes, die Hauptfigur des Romanfragments, versucht immer verzweifelter herauszufinden, was ihm überhaupt vorgeworfen wird, verstrickt sich mehr und mehr in bürokratische Absurditäten - und bleibt letztlich ohnmächtig. Das System wird auch für Leserinnen und Leser nicht nachvollziehbar, erscheint jedoch durch die sachliche Sprache um so unentrinnbarer.

Kein Wunder, dass sich zeitgenössische Künstler in der Auseinandersetzung mit dem Werk etwa der Frage stellen, was es bedeutet, wenn Künstliche Intelligenz immer mehr den Ton angibt. In anderen jüngsten Theater-Inszenierungen belagerten gruselige Clowns die Bühne oder prägte ein grau-eintöniges Bühnenbild die Vorstellung anonymer Instanzen, deren Entscheidungen so übergriffig wie empathielos erscheinen.

»Ein wahnsinniger Erzählgestus«

Kafka sympathisierte mit der ostjüdischen Kultur, in der es viele Mythen über Kläger und Angeklagte, über Prozesse, unverständliche Anklagen und Strafen gibt. Seine Bearbeitung des Stoffs wurde als Angsttraum interpretiert und als Analyse von Macht. Kafka-Biograf Rainer Stach sieht die Helden des Autors stets in undurchschaubare Situationen gestellt, in denen sie sich beobachtet und ihrer Intimsphäre beraubt fühlten. »Man lässt sie auflaufen, schickt sie von einer Instanz zur nächsten, und zuständig ist letztlich niemand.«

In jüngster Zeit betonen Literaturwissenschaftler auch die gemeinsame Arbeit von Autor und Lesepublikum am Text. So stellten sich folgende Fragen: »Wie geht Josef K. mit der Anklage um, die gegen ihn erhoben wird? Geht er sinnvoll damit um? Ist es richtig, dass er sich auflehnt, würden wir als Leser und Leserinnen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt genauso resignieren?«, fragte der Philologe Oliver Jahraus kürzlich im Bayerischen Rundfunk. Wie Josef K. versuche, seinen Prozess zu verstehen, so versuchten Leserinnen und Leser, das ganze Buch zu verstehen. Und wer sich darauf einlasse, werde auch noch in 100 Jahren merken: »Wow, was ist das eigentlich für ein wahnsinniger Erzählgestus.«