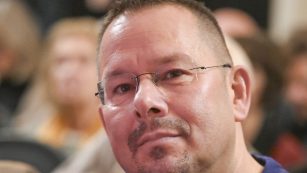

Herr Donskoy, als Ihr Debüt »Brennen« bei Ihnen per Post ankam, haben Sie das Paket aufgerissen, das Buch herausgenommen, es durchgeblättert und daran gerochen. Wie riecht es denn?

Wahrscheinlich so wie jedes Buch, das frisch aus der Druckerei kommt. Aber es verhält sich ein bisschen so, als wenn Leute sagen, ihr eigenes Baby riecht immer am besten. Es war wirklich ein besonderer Moment. Es roch nach dem Anfang eines neuen Prozesses, aber auch nach dem Abschluss einer künstlerischen Arbeit. Dieses Gefühl hatte ich so lange nicht mehr: Dass man sich etwas vornimmt, zwei Jahre lang konsequent daran arbeitet und es dann, an dem Tag, an dem es passieren soll, auch zur Realität wird. Das steht in so einem Kontrast zur Entwicklung unserer Welt, insbesondere in den vergangenen zwei Jahren. Durchzogen von Ängsten und Kontrollverlust bei den Menschen. Und gerade dann in der Kunst Kontrolle zu erlangen, das war einzigartig.

Sie erzählen in »Brennen« die Geschichte eines jungen Mannes, der frei sein will. Wie kam es zu dieser Idee?

Das Leben hat mich dahin geführt. Kurz bevor der Krieg begann, habe ich an der russisch-ukrainischen Grenze gedreht. Ich hoffte, dort irgendwie mit meiner postsowjetischen Vergangenheit in Verbindung zu treten, was mir natürlich nicht gelang. Auf der einen Seite, weil es die Sowjetunion nicht mehr gibt und meine Vorstellung romantisiert war und auf der anderen, weil die Leute nach 25, 30 Jahren autokratischer ›Demokratie‹ auch ziemlich gewaschen sind. Ich kam mit Kriegsbeginn verfrüht vom Dreh zurück nach Berlin, und kam mit einer Journalistin ins Gespräch, der ich erzählte, wie ich die Panzer Richtung Ukraine fahren sah. Sie schlug mir vor, für ihre Publikation einen Artikel zu schreiben. Schnell merkte ich, dass ich es nicht schaffen würde meine Gedanken und Gefühle auf zwei Seiten zu bringen. Mir wurde klar, dass dahinter eine längere, tiefere, durchdringendere Geschichte steckt, aber mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass daraus ein Buch werden sollte.

Ein Buch über Sie?

Nein, mir ging es nie darum, irgendetwas über mich zu erzählen. Das einzige was ich noch weniger wollte, war ein Buch zu schreiben, das in der Nischensektion unter »jüdische Lebensrealitäten« steht. Das hatten sich einige Verlage sehr gewünscht. Ich habe das große Glück, multikulturell aufgewachsen und trotzdem im medialen Mainstream angenommen zu sein. Das ist ein riesiges Geschenk, denn du kannst den Leuten dadurch eine Bandbreite an Perspektiven bieten. Themen wie Fremdsein oder die Suche nach Freiheit sind so universelle Punkte, an die viele anknüpfen können. Überhaupt die Sinnsuche. Während des Schreibens wurde mir bewusst, dass es ziemlich egal ist, als was ich schreibe, als Mann, als Jude, als jemand mit irgendeiner Nationalität. Die Suche nach dem Sinn, die kennt jeder.

Sie nehmen die Leser mit an aufregende Orte: Klubs, Bars, die Schauspielschule.

Vielleicht findet sich nicht jeder per se in diesen Geschichten wieder, nicht jeder hat oben ohne gekellnert oder war auf der Schauspielschule. Aber die Gefühlswelt, die dahintersteckt, wenn alles um dich herum zerbricht und du Sachen machen musst, die du vielleicht gar nicht wolltest oder nicht kanntest, damit kann - wie ich hoffe - jeder etwas anfangen. Und sein eigenes Gefühl walten lassen. Was mir am Herzen liegen würde, ist, wenn Leute, die mich in einem Berliner Baumarkt mit »Ey, Keule, biste nich der Pfarrer?« anquatschen, dann ein Buch lesen, das vielleicht Perspektiven und Ereignisse beinhaltet, die sie sonst eher peripher wahrnehmen. Ich möchte die Leser auf eine emotionale Reise mitnehmen, denn Emotionen sind universell.

London, Moskau, Tel Aviv – der Ort bestimmt den Schreibsound in »Brennen«. Wie haben Sie diese Städte schreiberisch geprägt?

Wenn ich über einen Ort schrieb, habe ich erst einmal in der lokalen Sprache gedacht. Dann fielen mir gewisse Redewendungen ein und ich lies mich vom Rhythmus der Sprache leiten und sobald ich das dann ins Deutsche übertragen habe, hat auch mein Deutsch für den Moment einen ganz anderen Rhythmus bekommen. Diese Gegensätze, die einem ins Auge springen. Beim Hebräischen war es besonders aufregend. Ich habe einfach auf Deutsch geschrieben, aber Hebräisch gefühlt. Ich habe im Kapitel, das in London spielt, auf Englisch gedacht und auf Deutsch geschrieben. In Russland habe ich auf Russisch gedacht, auf Deutsch geschrieben. Es war eine wundervolle Erfahrung die Unterschiede der Sprachen als Chance zu begreifen und zusammenzuführen.

Wo fühlen Sie sich sprachlich am wohlsten?

Nach diesem Prozess auf Deutsch habe ich Deutsch wirklich lieben gelernt. Die Sprache ist in ihrer Direktheit so klar, dass du den Gedanken im Geschriebenen siehst. Das macht Deutsch so einzigartig.

Sie sind Schauspieler, Sänger, jetzt auch Schriftsteller. Was gefällt Ihnen am besten?

Die Mischung macht es. Mir war schnell klar, dass nur Texte auswendig zu lernen und sie dann 16 Stunden am Tag zu rezitieren, mir kognitiv womöglich nicht genug erscheinen wird. Bücher zu schreiben ist emotional, zum Teil sehr schwer. Musik wiederum ist nur Emotion – und das Geile ist diese Mischung aus allem.

In dem Song zu Ihrem Buch, den Sie kürzlich auf Ihrem Instagram-Account gesungen haben, heißt es: »Nur wenn ich brenne, bin ich frei.«

Ja, ich liebe das Feuer, weil es für mich das faszinierendste Element ist. Wasser kann man berühren, den Wind spürt man, doch die Flamme selbst bleibt ungreifbar, nur ihre Hitze erreicht uns. Dieses Element entzieht sich uns, und gerade darin liegt seine Magie. Zugleich ist Feuer zerstörerisch. Es verbrennt uns, es vernichtet alles, am Ende bleibt nur Asche. Aber im übertragenen Sinn kann man auch für etwas brennen und das ist etwas Positives, das antreibt. Für mich gilt, solange ich brenne, lebe ich und zum Glück lebe ich frei.

Es gibt dann auch noch den Burn-out ...

Mittlerweile bin ich sehr diszipliniert. Irgendwann musste ich verstehen und lernen, dass das Leben in der Bohème zwar cool ist, dass ich das unkonventionelle Künstlerleben mag, auch immer noch ins Berghain feiern gehe – obgleich nicht mehr von Samstag bis Montag - und gleichzeitig Routine brauche. Ohne einen gesunden Körper kann sich auch der freieste Geist nicht frei entfalten. Kürzlich war ich an einem Sonntag in Berlin, war für drei Stunden im Berghain- Garten tanzen, danach mit meiner Mutter Abendessen und hab dann abends noch 10 Seiten Notizen fürs nächste Buch aufgeschrieben. Es hat funktioniert. Ein Burnout kommt nicht ausschließlich vom Arbeiten selbst, er kommt, weil man sich in Momenten, in denen man sich entspannen könnte, genau das nicht macht oder nicht bereit ist zu lernen, was einem guttut und das zu priorisieren.

Das Buch ist in den zwei Jahren entstanden, die vom 7. Oktober geprägt sind. Wie geht es Ihnen heute?

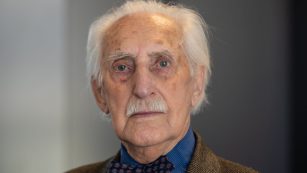

Durchwachsen – auf ganz verschiedenen Ebenen. Als privater Mensch geht es mir mittlerweile wieder besser, aber die Zeit direkt nach dem 7. Oktober war eine der schwierigsten meines Lebens. An diesem Tag stand ich in der Hauptrolle als Władysław Szpilman im Theaterstück Der Pianist auf der Bühne – acht Mal die Woche den Verlust seiner Familie zu spielen, während draußen die grausamen Taten der Hamas stattfanden. Es war, als wäre ich von Tod und Verzweiflung umzingelt, ich hatte das Gefühl, darin zu ertrinken. Dann kippte auch die Stimmung in den Nachrichten. Die anfänglich spürbare, wenn auch nur sehr kurzweilige Empathie für die israelischen Opfer verschwand erschreckend schnell. Mir hat es geholfen, nach Israel zu fahren, mit eigenen Augen zu sehen und zu spüren, was geschehen war. Und wenn wir schon von Empathie sprechen, frage ich mich bis heute, wie es sein kann, dass offenbar vergessen wird. Es sitzen immer noch Geiseln mit deutschem Pass, mit deutscher Staatsbürgerschaft, seit über 700 Tagen in den Tunneln der Hamas. Gefangen – und nun auch durch das Vorgehen der israelischen Armee in Gaza akut bedroht.

Wie blicken Sie auf Israel?

Ich schaue sehr besorgt auf die politische und gesellschaftliche Entwicklung im Land – alles wird radikaler, der Ton immer schärfer. Gleichzeitig ist auch die Entwicklung hier in Europa erschreckend. Der Rechtsruck, der durch die instabile politische Situation immer weiter verschärft und befeuert wird; der mittlerweile selbstverständliche Antisemitismus, der sich nahtlos unter legitime Kritik an der israelischen Regierung mischt. Ich erschrecke noch immer darüber, mit welcher Selbstgefälligkeit hier mit gefährlichen Rhetoriken um sich geworfen wird. Man denke nur an die längst im Mainstream angekommenen Slogans, die im Kern zur Vernichtung Israels aufrufen. Die tägliche Delegitimierung des einzigen jüdischen Staates der Welt – unter dem Deckmantel vermeintlich liberaler Ideen. Ich finde es grausam, was in Gaza passiert. Aber als betroffener Mensch muss ich diese Gleichzeitigkeit aushalten. Der Krieg muss enden – doch die Hamas kann nicht einfach als regierende Terrororganisation bestehen bleiben, wenn sie verspricht den 7. Oktober immer und immer zu wiederholen. Die Zivilbevölkerung in Gaza muss eine Perspektive bekommen, eine Perspektive ohne Hamas eine Perspektive des Friedens, neben einem demokratischen jüdischen Staat. Auch um die Zukunft sorge ich mich, weil die Menschen, die heute TikTok-gebildet sind, in 20 Jahren in Entscheidungspositionen sitzen werden – und dann sieht es wirklich nicht mehr gut für uns aus. Wirklich nicht. Und wenn man sich fragt, wie es in Israel in 20 Jahren aussehen wird, falls es nicht gelingt, zu einer liberaleren Demokratie und zu einem säkularen Staat zurückzufinden, dann stellt sich die Frage: Wo soll ich dann als Jude hin?

Mit dem Schauspieler und Buchautor sprach Katrin Richter.

Daniel Donskoy: »Brennen«. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025, 320 S., 23 €