Nie habe ich den Traum meines Vaters besser verstanden als während der Lektüre des Buches Wir waren die Zukunft. Leben im Kibbuz von Yael Neeman. Als polnischer Jude war er nach dem Einmarsch der Deutschen in seinem Heimatland in die Sowjetunion geflohen. Was immer ihm dort widerfuhr – die sozialistischen Ideale einer auf den ersten Blick klassenlosen Gesellschaft, in der alle Menschen gleichberechtigt wären, wollte er später im Kibbuz in Israel ausleben.

Und nie war ich meiner Mutter dankbarer, die sich als überzeugte Individualistin diesem Vorhaben widersetzte. Ein Gemeinschaftsleben, wo alles im Tagesablauf bis zur täglichen Freistunde mit den eigenen Kindern durch Komitees bestimmt und kontrolliert würde, war für sie unvorstellbar.

Über ein solches System schreibt Yael Neeman, durchaus angereichert mit poetischen Formulierungen, in ihren Erinnerungen. Sie wurde 1960 im Kibbuz Yechiam geboren, »dem schönsten Kibbuz der Welt – grün von Pinien, lila von Judasbäumen, gelb von Ginster«. Ihre Eltern waren 1946 aus Ungarn geflohen und hatten Yechiam mitbegründet.

Sie berichtet über diesen Ort und die Ereignisse ihrer ersten 21 Jahre nicht als Individualerfahrung, sondern ausschließlich im Plural. Es ist die Geschichte eines Teils der israelischen Gesellschaft, umsorgt, erzogen, geformt in einem Kibbuz der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung, des Hashomer Hatzair. 50.000 Kinder wurden von dieser Organisation, wie Neeman im neuen Vorwort zu dem jetzt auf Deutsch erschienenen Buch schreibt, bis in die 90er-Jahre als Teil eines der »weitreichendsten sozialen Experimente der Geschichte« geprägt.

Um die Jahrtausendwende steckte die Kibbuzbewegung in einer Krise

Mehr als 20 Jahre, nachdem sie 1981 den Kibbuz verlassen und sich in Tel Aviv niedergelassen hatte, begann Neeman mit ihren Aufzeichnungen. Um die Jahrtausendwende steckte die Kibbuzbewegung in einer Krise, es fehlte vor allem an Nachwuchs. Über sieben Jahre arbeitete sie an ihrem Projekt, verbunden mit tiefgehenden Recherchen.

Beschrieben wird alles in der sachlichen Sprache einer versierten Journalistin und Literaturwissenschaftlerin, die Neeman geworden ist. Gleichzeitig folgt die Betrachtung im wahrsten Sinne des Wortes ihrem Werdegang, der auch derjenige einer ganzen Gruppe Gleichaltriger war, eingebettet in ein System aus älteren und jüngeren Kindergenerationen im Kibbuz.

Über ihre 21 Jahre im Kibbuz Yechiam

schreibt die Autorin ausschließlich im Plural.

Dass ihre 2011 in Israel veröffentlichten Erinnerungen eine enorme Resonanz hervorriefen und bald schon in vier Sprachen übersetzt wurden (das Buch wurde mit dem israelischen Golden Book Award ausgezeichnet und war für den renommierten Sapir-Literaturpreis nominiert), hatte mehrere Gründe.

Zum einen erschien ihr Buch in einer Zeit, da etliche ehemalige Kibbuzkinder bewusst in diese Lebensgemeinschaft zurückkehrten. Die dogmatischen Regeln, die seit den 30er-Jahren immer umfassender in das Leben der Kibbuzniks eingegriffen hatten, waren aufgebrochen worden. Es gab Privatleben und Anschluss an das staatliche Bildungssystem. Zudem wurde die Trennung kleiner Kinder von ihren Eltern, die umstrittene Gemeinschaftsübernachtung in Kinderhäusern, aufgehoben.

Die Kombination von Gemeinschaftssinn und Individualismus sprach liberal denkende, politisch links orientierte und sozial engagierte Menschen an. Neemans Werk ist nicht nur ein faktenreiches Sachbuch, sondern warmherzige Analyse voller Verständnis für die Elterngeneration, die ihre Schoa-Traumata unter harter Arbeit auf den Feldern begruben. Der Kibbuz Yechiam war benannt nach Yechiam Weitz, 1946 umgekommen bei einer Militäraktion und Sohn eines Repräsentanten des Jüdischen Nationalfonds. Aufgebaut wurde er vor allem von ungarischen und slowakischen Juden nahe Nahariya im Norden Israels unterhalb der Reste einer Kreuzfahrerfestung.

Yael Neeman transformiert eine mündliche Erzählung in Text

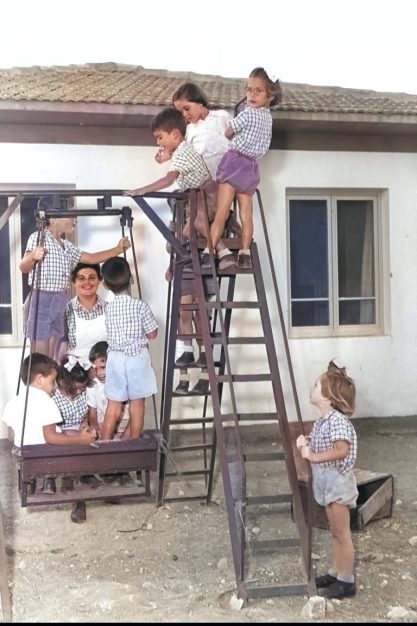

So wie »die Erwachsenen jede Gelegenheit nutzten, sich selbst und uns die Geschichte des Kibbuz zu erzählen«, taten dies auch die Kinder: »Die ganze Zeit. Zwanghaft. Aus dem Gedächtnis.« Es war eine mündliche Überlieferung, die bei Neeman in Text transformiert und mit Fotos vom Kinderhaus über ihre »Amaryllis« genannte Gruppe (so wie es andere mit Namen wie »Dornbusch«, »Granatapfel« und »Pistazie« gab) bis zum Friseurbesuch, dem Aufenthalt im Speisesaal und der Feld- und Küchenarbeit in einer zentralen Bildungsinstitution (in der Schüler von der siebten bis zwölften Klasse lernten und wohnten) ergänzt wurde.

Doch was immer man lernte, »der einzige Beruf«, um den es ging, war, »Mitglied des Kibbuz zu sein«. Bei vielen aus der Generation von Neeman führte die Erkenntnis, »im Zeichen eines Sternes geboren (zu sein), dessen Licht schon lange erloschen war«, und die Doktrin eines kollektivistischen Lebens nicht mehr erfüllen zu können, zu einer Entscheidung, den Kibbuz zu verlassen: »Also gingen wir.«

Das Erscheinen des Buchs auf Deutsch hat wohl auch mit dem Schicksal von Kibbuzim am »Schwarzen Schabbat« zu tun.

Und jetzt bringt der Verlag Altneuland Press in Berlin das 14 Jahre alte, taufrisch zu lesende Buch auf Deutsch mit dem Porträt der Autorin heraus, von einer Sonne bestrahlt und von drei Kugeln getroffen. Das hat wohl auch mit dem Schicksal von Kibbuzim am »Schwarzen Schabbat« zu tun, dem Massaker des 7. Oktober 2023 im Süden Israels nahe dem Gazastreifen, bei dem zahlreiche Bewohner der dortigen Kibbuzim ermordet oder von der Hamas nach Gaza entführt wurden.

Yael Neeman, die von den Kibbuzniks als »unseren Geschwistern im Süden« spricht, schreibt: »Eine Welle der Solidarität erreichte die Kibbuzbewohner (…), die am 7. Oktober und auch danach sich selbst überlassen worden waren. Viele von ihnen waren und sind Friedenssuchende, die Beziehungen zu ihren Nachbarn und Nachbarinnen in Gaza gepflegt haben.« Der Krieg, der seit Oktober 2023 wüte, sei eine traurige und komplexe Tragödie, deren Ende sich noch nicht abzeichne. Das ist Wort für Wort wahr. Leider.

Dass Neemans Buch ein Abgesang auf die Kibbuz-Bewegung insgesamt ist, will ich nicht glauben. Israel ist immer noch, und möge es weiterhin bleiben, ein Zufluchtsort für Juden von überall in der Welt. Nicht alle meistern den Neuanfang allein. Für diese Neubürger kann ein für Neuerungen aufgeschlossener Kibbuz anfangs oder dauerhaft ein Hort der Geborgenheit werden.

Yael Neeman: »Wir waren die Zukunft. Leben im Kibbuz«. Aus dem Hebräischen von Lucia Engelbrecht. Altneuland Press/Kanon, Berlin 2025, 267 S., 24 €