Als Margarete Susman 1964 im hohen Alter von 92 Jahren ihre Autobiografie Ich habe viele Leben gelebt vorlegte, gab es im (west-)deutschsprachigen Raum ein großes Echo. Allerdings wurden auch Zerrbilder transportiert, goldgerahmt und dreist. So etwa salbaderte das damalige Mitteilungsblatt des Bonner Auswärtigen Amtes, hier sei »eine Frau erhaben über Klage und Anklage, über Ressentiment und Verbitterung« und lebe stattdessen »in Würde und Weisheit des Alters dem Tod entgegen«.

Und das gegenüber einer Philosophin und Schriftstellerin, die 1933 in die Schweiz hatte emigrieren müssen, dort mitunter um Aufenthaltsstatus und Arbeitsgenehmigung bangen musste und deren Schwester sich 1942 an der deutsch-schweizerischen Grenze das Leben genommen hatte, um nicht der Gestapo in die Hände zu fallen!

inschrift Kein Wunder, dass Margarete Susman nach dem Krieg nie mehr nach Deutschland zurückkehrte und schließlich 1966 in Zürich starb, wo sie auf dem dortigen jüdischen Friedhof beerdigt ist – unter einem Grabstein mit der Inschrift »Dichterin Denkerin Deuterin«.

Als drei Jahre zuvor die 90-Jährige, die 1906 ihr essayistisches Debüt in der renommierten »Frankfurter Zeitung« gegeben hatte, mit einer Festschrift geehrt werden sollte, war das gleiche selbst-exkulpierende Tremolo zu hören gewesen: Der Band solle »Huldigung eines im Kern unzerstörbaren deutsch-jüdischen Gesprächs« sein. Was Margarete Susmans in Jerusalem ansässigen Kollegen Gershom (Gerhard) Scholem zu der wütenden Replik veranlasste, dass es ein solches Gespräch nie gegeben habe und diese Behauptung spätestens nach dem Holocaust »eine Blasphemie« sei.

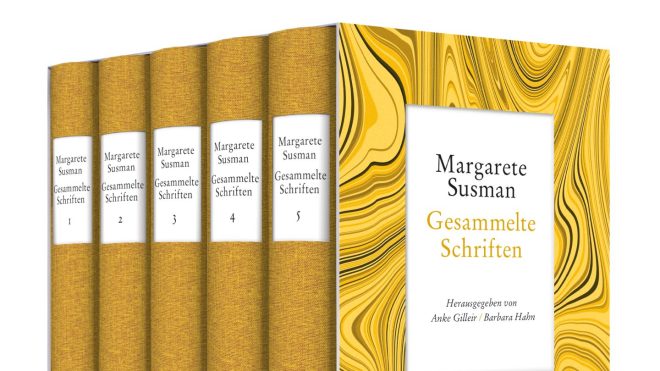

So wären die beinahe 3000 Seiten, die Susmans Gesammelte Schriften umfassen und anlässlich des 150. Geburtstags der 1872 in Hamburg geborenen Autorin in einer skrupulös edierten und wunderbar gestalteten fünfbändigen Ausgabe im Wallstein Verlag erschienen, eher das literarische Dokument eines (gescheiterten) Monologs?

thesen Dankenswerterweise halten sich die zwei Herausgeberinnen Anke Gilleir und Barbara Hahn mit Thesen zurück und behaupten in ihrem Nachwort auch keine »ungebrochene Aktualität« dieser zeitlebens so produktiven Margarete Susman, die 17 Bücher geschrieben hat und dazu unzählige Aufsätze; 132 davon finden sich in der jetzigen Ausgabe.

Tatsache ist, dass heute vieles von Susmans Themen fremd, ja gar befremdlich scheint.

Denn Tatsache ist, dass heute vieles von Susmans Themen fremd, ja gar befremdlich scheint. Lässt sich, wie in ihrem »Hiob«-Buch versucht, der Holocaust wirklich religiös deuten, ist Zion tatsächlich nur »eine himmlische Heimat, eine Zukunft der Seele« und »die Frau eine Gottesgebärerin«? Weshalb es verschweigen: Vieles klingt heute abstrus, im Stilistischen geschraubt und wie ein besonders bizarrer Studierstuben-Widerhall aus der Lektüre von deutschem Idealismus und chassidischer Erzählungen, deren Entdeckung sie auch Martin Buber verdankt.

Und dennoch und gleichzeitig: welch eine Empathie, was für ein Verstehen-Wollen der anderen, deren Einzigartigkeit sie derart subtil erspürt. Wie sie über »Rachel« (von Varnhagen) und »Bettina« (von Arnim) oder Karoline von Günderrode schreibt, ist ebenso klug wie herzergreifend.

zeitgeist Die Essays über Rosa Luxemburg, den mit ihr befreundeten Gustav Landauer (der sie zu Zeiten der Münchner Räterepublik sogar in die Politik holen wollte) oder über Kafkas religiöses Rechten mit Gott mögen vielleicht apolitisch oder verwunderlich scheinen, eines aber sind sie gewiss nicht – durchs ideologische oder ironische Bad eines Zeitgeistes gezogene Ich-Berichte.

Margarete Susmans Schreiben war ein lebenslanges Dienen und die Kunstreligion ihr dabei womöglich näher als der rätselhafte Gott, dessen Wirken es dennoch zu bedenken galt: Wortsignale aus einer gänzlich anderen Zeit, die uns nun erreichen.

»Margarete Susman: Gesammelte Schriften«. Herausgegeben von Anke Gilleir und Barbara Hahn. 5 Bände. Wallstein, Göttingen 2022, 2900 S., 148 €