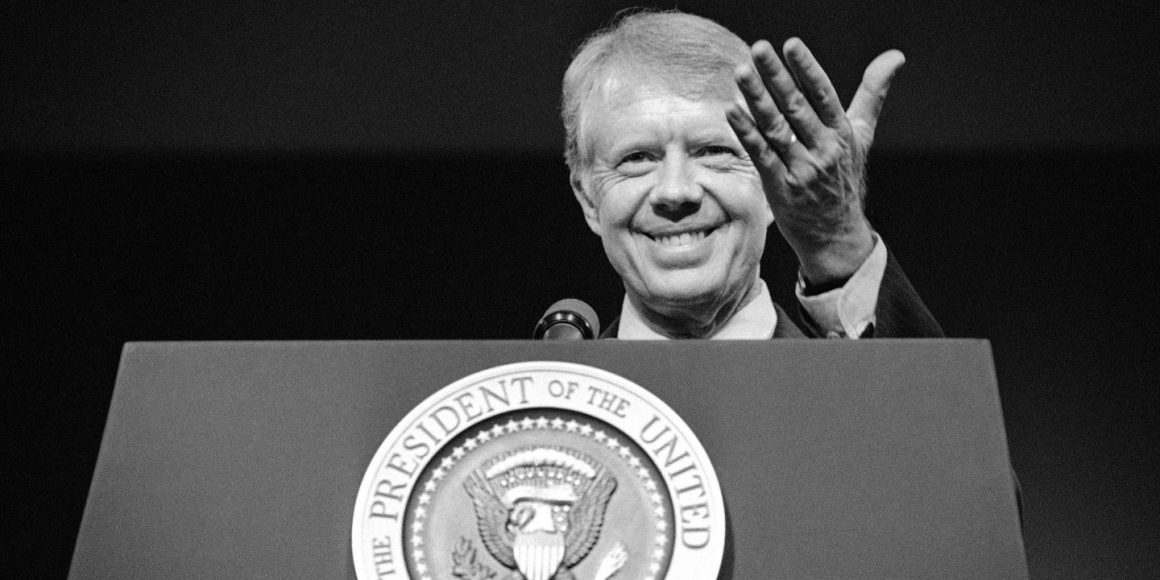

Jimmy Carter ist am Sonntag in seinem Haus in Plains, Georgia, gestorben. Er war der älteste ehemalige US-Präsident aller Zeiten, älter noch als George H. W. Bush, der im Jahr 2018 mit 94 Jahren starb. Er wurde 100 Jahre alt.

Im Jahr 2015 besiegte er einen Gehirntumor, doch 2019 verschlechterte sich sein Gesundheitszustand. Nach einem letzten Krankenhausaufenthalt entschloss sich Carter am 21. Februar 2023, eine Hospiz-Betreuung in seinem Zuhause in Anspruch zu nehmen. Dort starb er im Kreis seiner Familie.

Carters Ehefrau Rosalyn war am 19. November 2023 im Alter von 96 Jahren verstorben. Im Rollstuhl hatte Jimmy Carter Tage später an der Beerdigung teilgenommen.

Von 1977 bis 1981 war James Earl Carter Jr., so sein voller Name, im Amt. Die Bewertung seiner Präsidentschaft ist nicht durchweg positiv. Einige Historiker hielten ihn für einen unterdurchschnittlichen Präsidenten. Sicher ist: Der Demokrat durchlebte von 1977 bis 1981 eine höchst ereignisreiche Amtszeit, bei der es dann allerdings auch blieb. Ambivalent war seine Nahostpolitik.

Sein republikanischer Gegner Ronald Reagan räumte bei den Wahlen von 1980 gleich 44 Staaten ab, die ihm 489 Wahlmänner bescherten. Mit seinen sechs Staaten und 49 Wahlmännern kam Carter nicht weit. Selbst viele Demokraten, die sogenannten »Reagan Democrats«, entschieden sich für den Schauspieler aus Kalifornien.

Aktivist gegen die Rassentrennung

Die Geschichte von Jimmy Carter begann mit seiner Geburt am 1. Oktober 1924 in Plains, einem kleinen Nest in Georgia mit knapp 800 Einwohnern. Im Jahr 1946 ging er zur Marine. Sobald er die U-Boot-Touren hinter sich lassen konnte, kümmerte er sich um die Erdnussplantage seiner Familie in Plains. Auch betätigte er sich als Aktivist gegen die Rassentrennung in den Vereinigten Staaten und landete 1963 im Senat seines Bundesstaates. Acht Jahre später war er dessen Gouverneur.

Nach einem knappen Wahlsieg gegen Gerald Ford, der das Oval Office nach dem Watergate-Skandal von Richard Nixon übernommen hatte, wurde Jimmy Carter am 20. Januar 1977 Präsident. Er verschwendete keine Zeit. Am zweiten Tag im Amt begnadigte er alle Soldaten, die trotz Einberufung nicht nach Vietnam gegangen waren.

Dann versuchte er, der Energiekrise Herr zu werden. Drei Monate nach seiner Amtseinführung hielt er eine dramatische Rede zu dem Thema, warb für das Energiesparen, ließ eine Solarheizung auf dem Dach des Weißen Hauses installieren und trug dicke Wollpullover. Ein Energieproblem ganz anderer Art fiel auch in seine Amtszeit, als es am 28. März 1979 im Atomkraftwerk von Three Mile Island zu einer teilweisen Kernschmelze kam.

Friedensabkommen zwischen Ägypten und Israel

Carter musste sich bis zu seiner Wahlniederlage von 1980 mit weiteren kritischen Situationen beschäftigen, darunter die Invasion der Sowjets in Afghanistan und die Geiselkrise im Iran. Unterstützer der dortigen Revolution gelangten am 4. November 1979 in die amerikanische Botschaft und nahmen 52 US-Diplomaten und -Bürger gefangen. Erst nach 444 Tagen wurden sie freigelassen.

Im Nahen Osten war Jimmy Carter maßgeblich am Friedensabkommen zwischen Israel und Ägypten beteiligt. Er lud im September 1978 den israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin und den ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat nach Camp David ein.

Die Verhandlungspartner konnten sich zwar nicht auf einen Abzug Israels aus dem Westjordanland einigen, das Israel 1967 im Sechstagekrieg erobert hatte, während es von seinen Nachbarn Ägypten, Syrien und Jordanien angegriffen wurde. Der Gipfel war am Ende jedoch ein Erfolg. Der Camp David Accord, dem die beiden Seiten zustimmten und der dennoch in beiden Ländern für Entsetzen sorgte, beendete den Krieg zwischen Ägypten und Israel.

Carter wurde zum einseitigen Kritiker Israels

Nach Ronald Reagans Amtseinführung war Jimmy Carter noch lange nicht fertig mit der Diplomatie. Er führte Gespräche mit Begin in Jerusalem sowie mit PLO-Vertretern in Ägypten, begann später jedoch, vorwiegend Israel zu kritisieren.

Im Jahr 2006, nachdem der jüdische Staat einseitig und freiwillig aus dem Gaza-Streifen abgezogen war, veröffentlichte der ehemalige Präsident das Buch Carter’s Palestine: Peace Not Apartheid. Kritiker warfen Carter vor, damit die Grenze zum Antisemitismus überschritten zu haben. In dem Buch stellte Carter die jüdischen Siedlungen im Westjordanland als Hürden für ein Friedensabkommen dar, obwohl der Terror und die Kriege gegen Israel Jahrzehnte vor dem Bau der ersten Siedlung begannen.

Später verteidigte er seine Publikation: Es sei ihm darum gegangen, eine Debatte zu loszutreten. Das wichtigste Ziel in seinem Leben sei es gewesen, Frieden nach Israel zu bringen. Bill Clinton, ein Parteifreund und einer von Carters Nachfolgern, dankte damals dem American Jewish Committee (AJC) für dessen Kritik an dem Buch.

Carter veröffentlichte 2010 mit We Can Have Peace in the Holy Land eine Fortsetzung seiner einstigen Kritik an Israel, in der er selbst der Frage, ob die Terrororganisation Hamas wohl eine »positive Rolle« spielen könnte, ein ganzes Kapitel widmete.

Auch wenn sich Carter nach seiner Präsidentschaft auf zweifelhafte Weise zu Israel und dem Nahostkonflikt äußerte: Durch einen der größten Diplomatie-Erfolge, dem Frieden zwischen Israel und Ägypten, hat er sich um die Region verdient gemacht.