Ist das Glas halb voll oder halb leer? Diese Frage stellt sich, wenn man die Studie des Bochumer Historikers Lutz Budrass betrachtet, die die »Wirtschaftswoche« vor einigen Tagen veröffentlichte: Danach hat etwa die Hälfte der großen Konzerne, die »in NS-Verbrechen verstrickt« waren, sich bislang nicht ihrer Vergangenheit gestellt.

Halb voll oder halb leer? Um diese Frage zu beantworten, müssen mehrere Zusammenhänge berücksichtigt werden – nicht allein, ob viel oder wenig, sondern auch, ob rechtzeitig oder zu spät, und ob die Initiative zur Aufarbeitung der NS-Zeit von den Firmen, den Historikern oder der Öffentlichkeit ausging oder ausgehen soll.

forschungsprojekte Schaut man auf die bereits vollendeten oder in Gang gesetzten Forschungsprojekte über die Beziehung zwischen Wirtschaft und NS, scheint das Glas eher halb voll zu sein: Daimler-Benz, Volkswagen, Deutsche Bank, Commerzbank, Degussa, Bertelsmann, Quandt, Bosch, Flick, Oetker, C&A, Lufthansa und andere haben Profi-Historiker mit der Erforschung ihrer NS-Vergangenheit beauftragt und ihre Archive auch zur Verfügung gestellt. In den meisten Fällen liegen die Ergebnisse bereits in Buchform vor. Und es waren meist renommierte Historiker, die die Arbeit leisteten – Hans Mommsen, Werner Abelshauser, Harold James, Norbert Frei und viele andere. Kurz: Qualitätsarbeit.

Wenn wir über den Tellerrand der Wirtschaft hinausschauen, fällt die Antwort »halb voll« noch leichter. Historikerkommissionen nahmen die Wissenschaft (zum Beispiel die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, heute Max-Planck-Gesellschaft), Sport und Kultur (zum Beispiel den DFB) und später, seit 2005, auch Ministerien sowie das Beamtentum unter die Lupe.

Nun ist aber die Frage erlaubt, weshalb diese beachtliche Vergangenheitsarbeit, die nicht ausschließlich oder direkt mit Mord zu tun hat, erst in den 80er- und 90er-Jahren in Schwung kam. War das nicht zu spät? Die Antwort ist eindeutig: Gewiss kam die »späte Abrechnung«, wie es der Buchautor Matthias Arning formulierte, zu spät, nicht zuletzt deswegen, weil die, die am Verbrechen teilgenommen haben, nicht mehr für ihre Untaten büßen konnten.

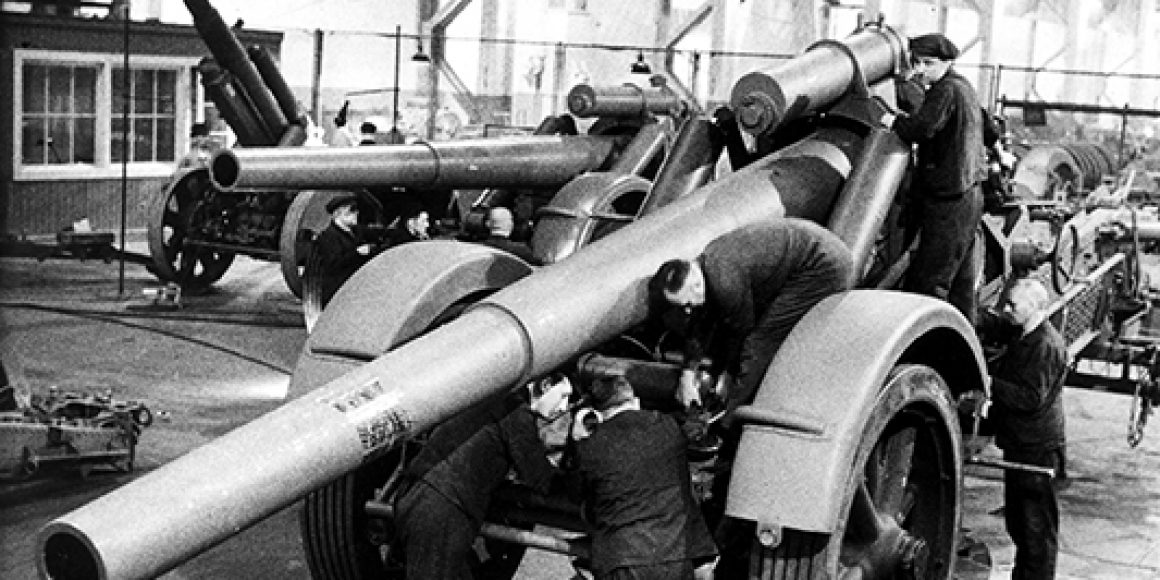

nürnberger prozesse Drei der Nürnberger Prozesse – die Fälle Flick, Krupp und IG Farben, eigentlich auch der Fall Oswald Pohl – haben bereits die Teilnahme der Wirtschaft an den Verbrechen des Dritten Reichs thematisiert. Nur war die deutsche Gesellschaft in der Lage, kurz danach den Deckel zuzumachen. Erst die 68er-Generation und später der Fall der Mauer, der plötzlich das Zwangsarbeiterproblem und die »Arisierung« wieder auf die Tagesordnung setzte, halfen, das Eis zu brechen. Arisierung, Zwangsarbeit und Raub durch das Dritte Reich wurden zum Objekt des öffentlichen Interesses und der Forschung.

Diese Verspätung verwundert eigentlich nicht: Denn warum sollten sich ausgerechnet Wirtschaftsunternehmen für das Öffnen der Büchse der Pandora entscheiden? Es ging einerseits um das Verschweigen der Untaten der Täter, solange sie noch am Leben waren – Beispiel Oetker – und andererseits um die finanziellen Folgen: Man musste Entschädigungsforderungen fürchten. Und mehr: Als eine Straße in Gelsenkirchen nach dem Fußballstar Fritz Szepan benannt werden sollte und fleißige Historiker entdeckten, dass er von der »Arisierung« eines jüdischen Geschäfts profitiert hatte, wurde die Umbenennung abgesagt. Bei großen Wirtschaftsunternehmen können Details aus der Vergangenheit viel mehr bedeuten – nicht nur das Verschwinden von Straßennamen.

Nun stellt man in der Regel die Frage, wie man Druck auf die Großfirmen ausüben kann, um die Erforschung ihrer Stellung im Dritten Reich zu erzwingen. Diese Frage ist jedoch falsch gestellt: Die Beweislast liegt nicht bei uns, die sich für die Geschichte interessieren, sondern bei den Firmen. Und solange deutsche Firmen (aber nicht nur deutsche – siehe IBM oder Coca Cola), die während der NS-Zeit tätig waren, nicht den Gegenbeweis erbringen, stehen sie zumindest unter Verdacht, an den Verbrechen des Dritten Reichs teilgenommen zu haben.

archivalien Die Unschuldsvermutung gilt hier nicht! Die deutsche Gesellschaft im Dritten Reich war eine Täter- und Mitläufergesellschaft, und um zu erfahren, dass die Wirtschaft verstrickt war, musste man nicht bis nach Auschwitz-Monowitz fahren. Vermutlich wissen diejenigen, die ihre Archivalien den Historikern nicht zugänglich machen, dass die Dokumentation ihre Firmen belasten würde.

Es ist darüber hinaus die Aufgabe der Historiker, Projekte zu initiieren. Originelle Historiker suchen sich dabei nicht unbedingt große Konzerne aus, beziehungsweise beschränken sich nicht auf Firmengeschichten. Um zwei passende Beispiele zu nennen: Das Projekt Topf und Söhne – die Ofenbauer von Auschwitz der Autorin Annegret Schüle, das erst nach Ableben der DDR unternommen werden konnte, und das Buch Der Schuh im Nationalsozialismus von Anne Sudrow, beide aus dem Jahr 2010. Wenn man über Geldgier, Verstrickung, Mitlaufen und Wegschauen etwas lernen will, sind das exzellente Beispiele. Geht man diesen Weg weiter, wird das Glas mehr als halb voll werden.

Der Autor ist Professor für deutsche Geschichte in Jerusalem.