Wenige Tage nach der Bundestagswahl war die Euphorie in der AfD groß. »Wir sind doppelt so stark«, jubelte Parteichefin Alice Weidel. In den sozialen Medien wurde ein Foto aller AfD-Abgeordneten verbreitet, von denen mehr als die Hälfte neu im Parlament ist. In der letzten Reihe kaum erkennbar: Maximilian Krah und Matthias Helferich – zwei prominente Neulinge, deren Aufnahme in die Fraktion große Aufmerksamkeit erfuhr.

Denn wegen zahlreicher Skandale standen beide Politiker in der Vergangenheit auch parteiintern in der Kritik: Krah sorgte als Spitzenkandidat für die Europawahl im vergangenen Jahr für Unmut, unter anderem, weil er in einem Interview mit der italienischen Zeitung »La Repubblica« die nationalsozialistische Waffen-SS verharmlost hatte.

Helferich wiederum verzichtete in der vorangegangenen Legislaturperiode noch auf einen Platz in der Bundestagsfraktion. In Chatgruppen hatte er sich als »freundliches Gesicht des Nationalsozialismus« bezeichnet und galt bisher selbst der Bundes-AfD als nicht tragbar. Fortan nehmen er und Krah nur wenige Reihen hinter Weidel und ihrem Co-Chef Tino Chrupalla im Plenarsaal Platz.

Dass relativierende und revisionistische Bezüge zum NS fester Bestandteil der Partei sind, verdeutlichte auch der Bundestagswahlkampf. Laut »Welt« spottete der thüringische AfD-Vorsitzende Björn Höcke im Februar bei einem Bürgerdialog: »Was interessieren mich Dinge, die 80 Jahre her sind?« Statt sich mit der Geschichte aufzuhalten, sollten die Deutschen wieder einen »aufrechten Gang« lernen.

Wochen zuvor sorgte Kanzlerkandidatin Weidel für Aufsehen, als sie im Gespräch mit dem amerikanischen Milliardär Elon Musk auf dessen Plattform X behauptete, Adolf Hitler sei Kommunist gewesen.

Kritische Geschichtsschreibung gilt als Verrat

Der Historiker Volker Weiß erklärt gegenüber der »Jüdischen Allgemeinen«, dass die von Höcke 2017 ausgerufene »erinnerungspolitische 180-Grad-Wende« in der AfD nach wie vor Gültigkeit habe. Während kritische Geschichtsschreibung als Verrat und Identitätsdiebstahl gelte, bemühe sich die Partei um das Bild einer »unbefleckten« Nationalgeschichte.

Von Auschwitz wolle sie nichts wissen. Zum Vorwurf mache sie den Nationalsozialisten dagegen, den 1. Mai zum Feiertag gemacht zu haben, eine ursprünglich aus der Arbeiterbewegung stammende Forderung. »Es ist bezeichnend, dass sich die ›Kritik‹ der AfD am Nationalsozialismus fast ausschließlich auf dessen Wirtschaftsplanung und sozialpolitische Propaganda beschränkt«, so Weiß.

Ein Blick in das Bundestagswahlprogramm verdeutlicht, wie die AfD versucht, den historischen Fokus zu verschieben. Sie fordert, die deutsche Geschichte »in ihrer Gänze zu würdigen« – die »offizielle Erinnerungskultur« dürfe sich nicht allein auf die Tiefpunkte konzentrieren, sondern müsse auch die »Höhepunkte im Blick haben«. Im Grundsatzprogramm der Partei steht ergänzend, die »aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus« müsse aufgebrochen werden.

Unterstützung kommt vom reichweitenstärksten Menschen der Welt: Elon Musk.

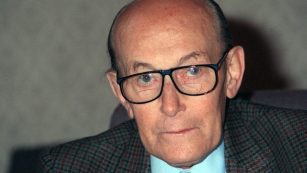

Die Parteiprogrammatik folgt argumentativ Alexander Gaulands Rede von 2018, in der dieser den NS als »Vogelschiss in der Geschichte« bezeichnete, und erinnert an Positionen der sogenannten Neuen Rechten. Armin Mohler, Schweizer Vordenker der politischen Strömung, beklagte Ende der 80er-Jahre, Deutschland sei zu sehr auf den NS fokussiert. Zwar hätten die Deutschen durchaus »Schuld auf sich geladen«, doch, »das Dritte Reich eingeschlossen, auch außergewöhnliche Leistungen vollbracht«, so Mohler in seinem Buch Der Nasenring.

Auch 35 Jahre später kritisiert der heute wohl bekannteste Vertreter der Neuen Rechten in Deutschland, Götz Kubitschek, einen angeblichen »Schuldkult«, ein auch in der AfD verbreiteter Kampfbegriff, der die deutsche Verantwortung für die Schoa und den NS negiert. Im Gespräch mit »Auf1«, einem sogenannten Alternativmedium aus Österreich, formulierte der AfD-nahe Verleger im Oktober das Ziel, den NS in die »Gesamtgeschichte unseres Volkes« einzubauen, schließlich seien die zwölf Jahre »nur eine Epoche«. Hierfür bedürfe es jedoch »einer starken Propaganda«.

Elon Musk spricht beim AfD-Wahlkampfauftakt in Halle

Was Kubitschek damals noch nicht wusste: Wenige Monate später würde die wohl reichweitenstärkste Person der Welt ebenfalls eine Kehrtwende in der deutschen Erinnerungspolitik fordern. Beim AfD-Wahlkampfauftakt in Halle Ende Januar beklagte Elon Musk, in Deutschland liege »zu viel Fokus auf vergangener Schuld«. Deutsche Kinder sollten sich nicht schuldig für die Taten ihrer Vorfahren fühlen, so Musk in seinem umjubelten Grußwort.

Die Unterstützung des Unternehmers sei Gold wert, sagte Kubitschek später. Musk habe eine enorme Wirkmacht, nicht zuletzt, weil er als Besitzer der Plattform X »das denkbar größte Megafon in der Hand hat, das die Welt im Moment zu bieten hat«. Dass gerade er eine solche Aussage treffe, könne einen größeren Einfluss haben, als wenn sie von Weidel oder anderen in der AfD gekommen wäre. Um der »Kollektivschulderzählung« etwas entgegenzusetzen, brauche es Unterstützung von außen, so Kubitschek.

Auch in der AfD sei Musks Äußerung sehr willkommen gewesen, sagt Volker Weiß. Sie füge sich nahtlos in die »Make great again«-Programmatik ein – bei Musk ergänzt durch »Hitlergruß und Cäsarenkult«. All das möge auf den ersten Blick pubertär erscheinen, sei jedoch hochgefährlich, wenn es von einem der einflussreichsten Tech-Milliardäre der Welt propagiert werde, befürchtet der Historiker.

Schon bald könnten sowohl Musk als auch die AfD eine noch zentralere Rolle in dem von der Neuen Rechten vorangetriebenen Angriff auf die deutsche Gedenkkultur spielen: Musk als mächtiger Multiplikator, der revisionistische Erzählungen in den öffentlichen Diskurs trägt, die AfD als politische Kraft hinter der Umsetzung dieser geschichtspolitischen Agenda. Für dieses Ziel hat die künftig größte Oppositionspartei nun mehr Rückenwind denn je.