Unser größtes Hindernis ist die Zeit», sagt Jens Rommel, Leiter der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg. Seine Behörde arbeitet seit Langem daran, wie der Staatsanwalt sagt, «Beschuldigte ausfindig zu machen, die für die Straftaten verantwortlich gemacht werden können». Erst kürzlich konnte die Zentralstelle acht Verfahren zum KZ Stutthof an die zuständigen Staatsanwaltschaften abgeben.

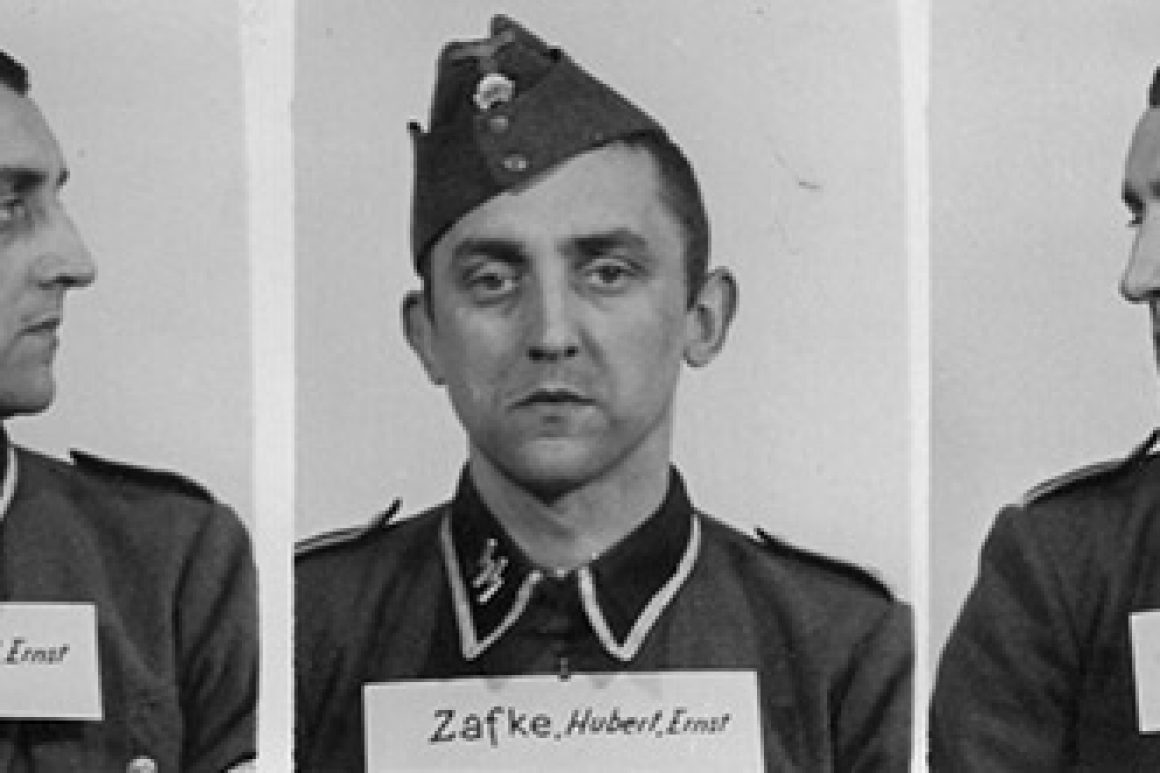

befangenheit Was für Ermittler das größte Problem ist, 71 Jahre nach der Schoa, stellt sich für andere anders dar: Die Zeit arbeitet für den ehemaligen SS-Mann Hubert Zafke. Dem damaligen Sanitäter im Vernichtungslager Auschwitz wird Beihilfe zum Mord in 3681 Fällen vorgeworfen. Der Prozess begann vor dem Landgericht Neubrandenburg, doch er ist geplatzt.

Nach Befangenheitsanträgen der Staatsanwaltschaft und eines Nebenklägers gegen zwei Richter sah Richter Klaus Kabisch – zumindest bislang – aus Termingründen keine Möglichkeit mehr, den Prozess fortzuführen. Für den mittlerweile 96-jährigen Angeklagten Zafke stehen nun die Chancen gut, sich nicht mehr vor einem Gericht verantworten zu müssen, nie verurteilt zu werden.

schauspiel Die Nebenkläger, ihre Anwälte und viele Prozessbeobachter machen Richter Kabisch dafür verantwortlich: Er habe das Verfahren zur «Farce» (taz), zum «unwürdigen Schauspiel» (Spiegel), zum «Skandal» (Welt) werden lassen. Von Beginn an sei klar gewesen, dass Kabisch an diesem Prozess, an der Aufarbeitung der NS-Verbrechen kein Interesse hatte.

Als etwa ein medizinischer Sachverständiger bei Zafke eine nur leichte Demenz diagnostizierte, was eingeschränkte Verhandlungsfähigkeit bedeutete, untersagte Kabisch die – übliche – Verlesung des Gutachtens. Und Anträge der Nebenkläger, ihre in den USA oder Kanada lebenden Mandanten zu besuchen, wurden, anders als in vergleichbaren Verfahren, mit dem Hinweis abgelehnt, man könne sich ja auch via Skype verständigen.

Einer von denen, die Kabisch nur via Internet befragen wollte, ist der 87-jährige Walter Plywaski, der in Colorado/USA lebt. «Ich kann mit Ihnen nicht über eine Videoverbindung über all die brutalen und grausamen Geschehnisse in Ausschwitz sprechen», schreibt Plywaski, der einer der Ne- benkläger ist, in einem Brief. Er war selbst in Dachau, und seine Mutter wurde in Auschwitz zu der Zeit ermordet, als Zafke dort Dienst tat. «Ich kann so nicht über meine Zeit als Kind in Deutschland sprechen, weil ich damals inmitten der Hölle lebte. Was ist das für eine unmenschliche Idee, über so ein Thema in einer Videokonferenz zu reden.»

qualen Am Ende des Briefes fällt Plywaski ein vernichtendes Urteil über Kabisch: «Ein deutscher Richter, der die Vorstellung hat, ich könnte so leicht über Auschwitz sprechen wie ein Manager der Deutschen Bank mit seinen Kollegen in Boulder oder Schanghai, hat nichts von den höllischen Qualen der Überlebenden von Auschwitz verstanden.»

Plywaskis Anwalt ist Thomas Walther. «Der Richter hat die Gelegenheit genutzt, den Prozess platzen zu lassen», urteilt Walther, der schon oft bei NS-Verfahren Nebenkläger vertreten hat. «Nach seinem eigenen Bekunden hatte es genug Reservetermine gegeben. Nun sind wir wieder im Urzustand des Verfahrens.» Walther hatte vor dem Gericht beantragt, es solle nun Termine für die kommenden Wochen und Monate mit einem Programm für die Be-weisaufnahme vorlegen, damit der Prozess wieder beginnen könne. Doch ein Sprecher des Gerichts sagte vergangene Woche, es sei nicht absehbar, wann das Verfahren beginnen könne.

Wagenburg Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, bewertet den Fall ähnlich wie Thomas Walther: «Die Auseinandersetzung um diesen Prozess wurde zu einem Angriff gegen das gesamte Landgericht stilisiert.» Man habe als Beobachter das Gefühl gehabt, dass sich da eine Wagenburg geschlossen hat und alle Richter Kabisch unterstützten.

Heubner spricht von einem «Asterix-Syndrom», einer Realitätswahrnehmung, die nur noch Gegner um sich herum sieht. Es habe eine nicht zu übersehende feindselige Atmosphäre gegen die Vertreter der Nebenanklage und der Staatsanwaltschaft gegeben.

Heubners Urteil: «Das Landgericht Neubrandenburg hat das Ansehen der Justiz beschädigt.» Dabei hatten er und viele andere nach dem Verfahren gegen den früheren SS-Mann Reinhold Hanning vor dem Landgericht Detmold im Juni dieses Jahres noch Hoffnung auf eine Wende. Fünf Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170.000 Fällen lautete das Urteil, und die Richterin hatte die Verhandlung sensibel und umsichtig geführt.

bundesgerichtshof Auch das Verfahren gegen den früheren SS-Unterscharführer Oskar Gröning, den das Landgericht Lüneburg im Juli 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilte, steht in der Reihe von Urteilen, bei denen die Tätigkeit in einem KZ als Beihilfe gewertet wurde. Grönings Fall liegt derzeit zur Revision beim Bundesgerichtshof.

Eine Neuorientierung der deutschen Justiz in der Behandlung von NS-Verbrechen gibt es seit Mai 2011, als John Demjanjuk wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen zu fünf Jahren Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt wurde. Bis dahin war es meist Praxis, einen konkreten Tatnachweis zu verlangen; im Demjanjuk-Urteil wurde aber darauf hingewiesen, dass jede Tätigkeit eines SS-Mannes in einem KZ die Mordmaschine am Laufen hielt, mithin Beihilfe war. In diesem Sinne erhob die Staatsanwaltschaft in Neubrandenburg Anklage gegen Hubert Zafke, weil er das «Vernichtungsgeschehen aktiv gefördert» habe.

signal Daher bedeutet das Platzen des Neubrandenburger Prozesses und das Verhalten des Landgerichts während des gesamten Verfahrens für Christoph Heubner vom Auschwitz-Komitee ein verheerendes Signal in die Gesellschaft. «Wir leben in einer Zeit, in der eine Stimmung des Hasses um sich greift, und genau in solch einer Situation ist so ein Signal, wie es das Gericht ausgesendet hat, dass man Nazimörder nicht verfolgen will, fatal.»

Jens Rommel von der Zentralen Stelle in Ludwigsburg verspricht: «Wir suchen weiter Personal, nicht nur aus Auschwitz und Majdanek.» Und verweist darauf, dass es vielleicht bald acht Hauptverfahren zum NS-Verbrechen in Stutthoff geben wird. Allerdings gelte, so Rommel: «Die Beteiligten auf beiden Seiten sind erheblich älter geworden. Es gehört jedoch zu einem rechtsstaatlichen Verfahren, dass der Beschuldigte noch lebt und sich selbst angemessen verteidigen kann. Damit werden die Ermittlungen und Verfahren mit jedem Jahr immer schwieriger.»