Ab Freitag ist im Jüdischen Museum Berlin die Ausstellung Cherchez la femme. Perücke, Burka, Ordenstracht zu sehen. Die bis zum 2. Juli laufende Schau greift die Frage nach historischen und religiösen Gründen für die Verhüllung der Frau auf und geht deren Bedeutung in Judentum, Islam und Christentum nach.

Die Ausstellungsmacher werfen dabei auch einen Blick auf die Ursprünge weiblicher Verschleierung, thematisieren religiöse Moral heute und reflektieren aktuelle gesellschaftliche Debatten. Dabei geht es auch um die Frage, wie viel Religiosität säkulare Gesellschaften vertragen und wie Frauen selbst ihre Stellung zwischen Religion und Selbstbestimmung wahrnehmen.

Synagogenmode Deren Kritik an der Verhüllung sei vor allem in den Filmen, Interviews und Videos zu finden, weniger in den Ausstellungsobjekten selbst, sagte Cilly Kugelmann, die Programmdirektorin des Jüdischen Museums, am Donnerstag anlässlich der Eröffnung.

So sei Cherchez la femme keine feministisch orientierte Ausstellung, die urteile oder verurteile. Vielmehr wolle man sie als »kleine Intervention« verstanden wissen, wie sie das Jüdische Museum immer wieder mache – zu Themen, die in der Gesellschaft diskutiert werden und dabei das Jüdische tangieren. Gerade im Judentum könne man an der spezifischen Kopfbedeckung bei Frauen und Männern vieles ablesen, so Kugelmann.

Ein Beispiel dafür demonstrierte die Programmdirektorin gleich selbst: Im Haar trug sie einen sogenannten Fascinator – ein Mitbringsel aus England und dort der neueste modische Trend beim Synagogenbesuch, inspiriert vom britischen Königshaus. Unter den Rabbinern werde bereits debattiert, ob diese Art von Kopfbedeckung koscher sei oder nicht.

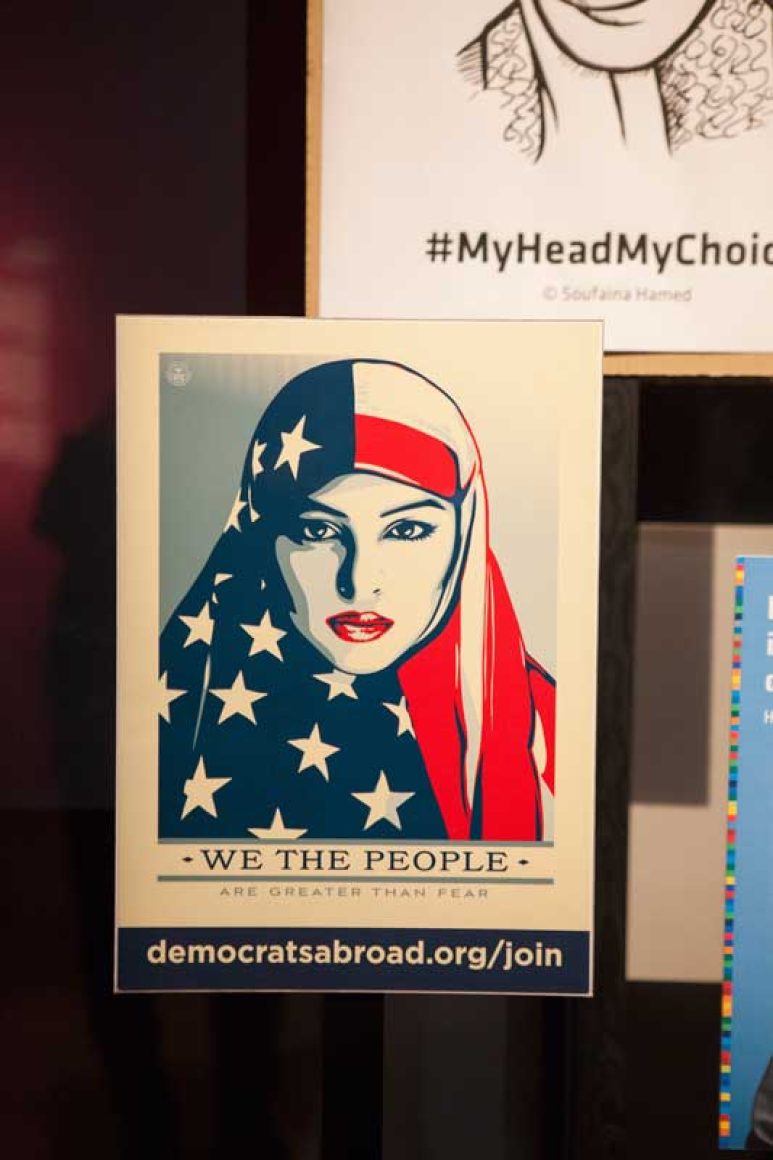

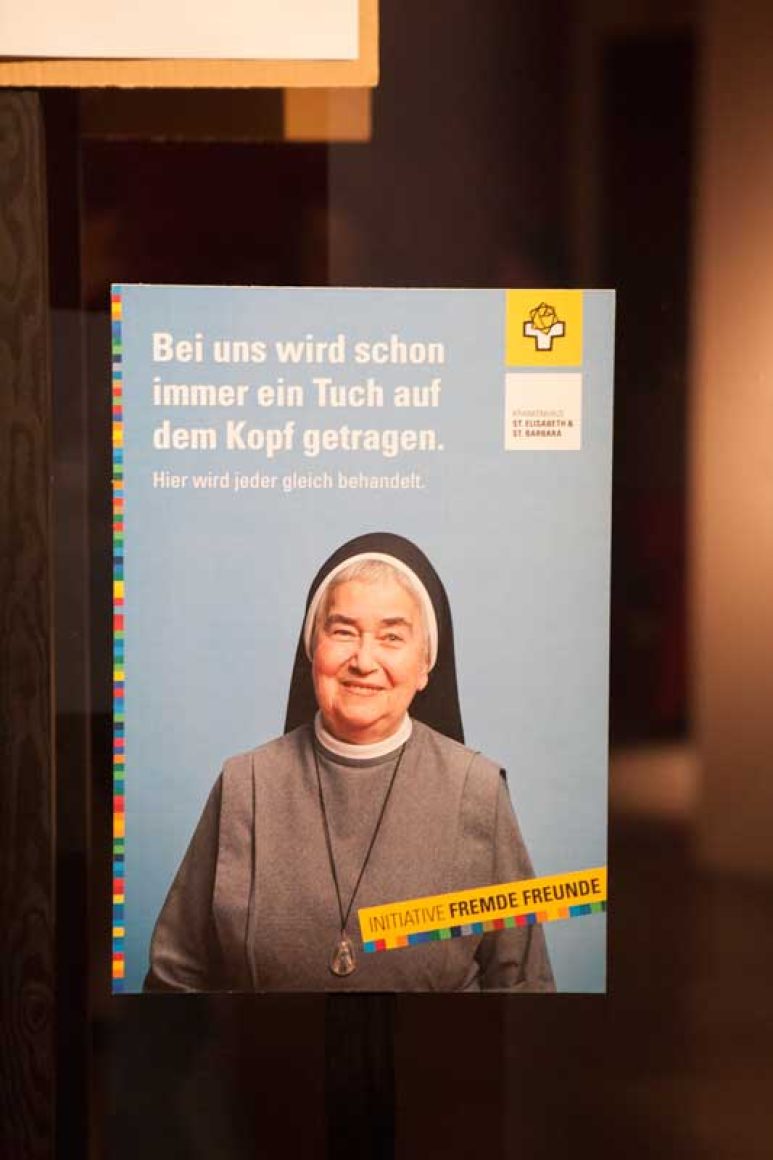

debatten Die Schau präsentiert die unterschiedlichsten Formen der Kopfbedeckung – von der Scheitel genannten jüdischen Perücke über christliche Brautschleier bis zum iranischen Tschador. Beispielsweise anhand der Burkini-Debatte vom Sommer 2016 wird dargestellt, wie der Westen auf die Rückkehr der Religion in das öffentliche Sichtfeld reagiert.

So stünden Kopf- und Körperbedeckungen oft im Verdacht, Zeichen eines fehlenden Integrationswillens zu sein, erklärte Kuratorin Miriam Goldmann. Auffallende religiöse Kleidung von Frauen gilt als Provokation und setzt Frauen verbalen Attacken aus. Die Ausstellung wolle jedoch die Tradition so zeigen, wie sie sich selbst sehe, betonte Goldmann – »als Kommentar zur Diskussion, nicht als abschließende Bewertung«.

bräuche Der Rundgang beginnt mit einer Video-Installation zum männlichen Blick und setzt sich auf 400 Quadratmetern mit unterschiedlichen Einstellungen zum Umgang mit der weiblichen Verhüllung von Kopf und Körper auseinander – von den antiken Ursprüngen bis zur heutigen Praxis. 14 internationale künstlerische Arbeiten reflektieren die Relevanz traditioneller Bräuche für die Gegenwart, darunter Schwarz-Weiß-Porträts der Jerusalemer Künstlerin Sigal Adelman.

Die 56-jährige Fotografin, die sich mit 28 Jahren der Orthodoxie zuwandte, versteht sich als Mittlerin zwischen den Welten: der säkularen und der religiösen. Mit den Porträts säkularer und religiöser Frauen – insbesondere säkularer Frauen mit religiöser Kopfbedeckung – wolle sie Stigmata sichtbar machen und zeigen, dass jeder Mensch mehrere Identitäten habe, so die Künstlerin. Sie wolle mit ihrer Kunst »den Menschen hinter dem oberflächlichen Blick von außen« zeigen.