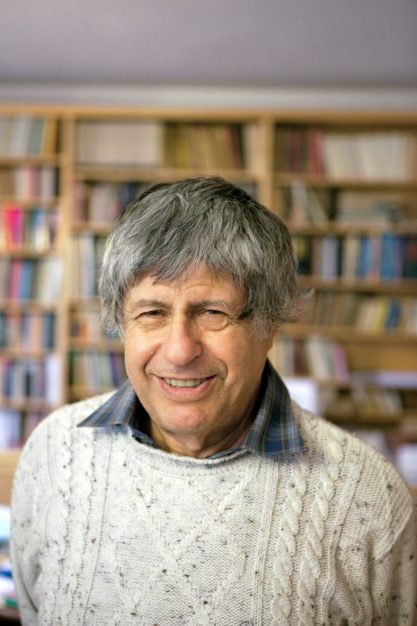

Ausgerechnet bei der einfachsten Frage musste er passen, als er vor ein paar Jahren in einer tschechischen Talkshow saß. »Wie viele Bücher haben Sie eigentlich geschrieben?«, wollte der Moderator wissen, und Ivan Klima schüttelte beim Nachdenken seinen Kopf mit den verstrubbelten grauen Haaren, die sein Markenzeichen geworden waren. Schließlich gab er auf und sagte geradeheraus: »Es sind genau sechs Regalbretter voll!«

Geschrieben hat Ivan Klima sein ganzes Leben lang, auch in jenen Jahrzehnten, in denen ihn die kommunistische Tschechoslowakei mit Publikationsverbot belegt hatte. Jetzt ist er mit 84 Jahren gestorben. Er war einer der bekanntesten Schriftsteller des Landes, seine Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt, und er selbst war als Dissident und Mitglied des engen Kreises um den späteren Staatspräsidenten Václav Havel auch eine wichtige Figur des politischen Umbruchs von 1989.

Als er 1931 in eine jüdische Familie geboren wurde, trug Ivan den Nachnamen Kauders. Sein Vater war Elektrotechniker und Erfinder, die Tschechoslowakei eine demokratische Republik. Nach der Besatzung durch das nationalsozialistische Deutschland wurde die Familie 1942 nach Theresienstadt deportiert. Ivan überlebte und änderte den deutsch klingenden Namen in den tschechischen Namen Klima.

Seine Bücher handelten oft von Liebe, zumindest auf den ersten Blick

Seine Bücher handelten oft von Liebe, zumindest auf den ersten Blick. Meine ersten Lieben hieß sein meistgelesenes Buch, Liebe und Müll wurde von der Kritik am besten aufgenommen. »Die meisten zeitgenössischen Romane beschäftigen sich mit Liebe oder mit Verbrechen«, sagte Klima einmal und fügte mit seinem tschechischen Humor hinzu: »Mir erscheint da die Liebe attraktiver. Und ich habe darin auch mehr Erfahrung.« Unter der Oberfläche seiner Bücher ging es aber stets auch um tiefere Themen, Einsamkeit, Konflikte mit dem politischen System – so etwa in seinem viel beachteten Werk Liebende für eine Nacht, Liebende für einen Tag.

Als Ivan Klima in Prag an der Karls-Universität studierte und als Redakteur und Lektor arbeitete (etwa bei der Intellektuellen-Zeitschrift »Literarni Listy«, die dann verboten werden sollte), trat er der kommunistischen Partei bei. Er war ein unbequemes Parteimitglied: 1967 wurde er ausgeschlossen, in den Liberalisierungen des Prager Frühlings von 1968 wieder aufgenommen, um dann direkt danach endgültig hinausgeworfen zu werden.

1969 ging er für ein Jahr als Dozent an eine Universität in den USA, als sein Heimatland nach dem Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in der Hoffnungslosigkeit versank. Und dann traf Klima eine Entscheidung, die viele nicht verstanden: Er kehrte wieder zurück in die besetzte Tschechoslowakei, in den Kommunismus, obwohl er sich ausrechnen konnte, dass er gleich ein Publikationsverbot bekommen würde. »Es kann einem alles genommen werden«, so begründete er das später, »aber warum sollte ich mich freiwillig um meine Heimat bringen, wenn ich doch gern hier bin? Ich habe hier meine Freunde, meine Landschaft, meine Sprache.«

Ivan Klima arbeitete damals in Hilfsjobs, als Heizer, als Kurier, als Landvermesser, als Pfleger. In seiner Freizeit schrieb er, die Manuskripte schmuggelte er ins Ausland, wo sie dann erschienen. Seine Prager Wohnung wurde zum Umschlagplatz für die Manuskripte vieler verbotener Autoren: Von hier aus wurde die Literatur auf immer wechselnden, geheimen Kanälen verschickt. Klima hielt sich deswegen im politischen Widerstand zurück:

Die Charta 77 etwa, dieses große Protestdokument der Dissidenten, unterschrieb er anders als viele Freunde nicht. Er wollte sich nicht exponieren, um aus dem Verborgenen seine Dienste zu leisten, obwohl die Staatssicherheit ihn natürlich trotzdem auf dem Schirm hatte, regelmäßig wurde auch er zu Verhören vorgeladen.

Seine Karriere in der Tschechoslowakei selbst begann nach der politischen Wende: Viele seiner Bücher konnten erst da offiziell erscheinen. Und Ivan Klima, dessen Werke bis dahin nur Eingeweihte aus Untergrund-Drucken kannten, wurde auf einen Schlag vom Hilfsarbeiter zum Bestseller-Autor. Aus einem anderen Kontext ist Klima ebenfalls bekannt: An der erstmals 1957 ausgestrahlten Zeichentrick-Show Der kleine Maulwurf wirkte er als Drehbuchautor mit.