Als ihre Schulklasse das ehemalige KZ Buchenwald besucht, bemerkt das Mädchen Helga, mit welch eifernder Automatenstimme der Lehrer auf sie einredet; zuvor hatte er im Unterricht mit einem Schlüsselbund nach ihr geworfen, um sie vom Schwatzen abzuhalten. »Nach dem Besuch in Buchenwald erfuhr ich von meinen Eltern, mein Lehrer sei im Krieg bei der Waffen-SS gewesen (…). Sie sagten mir nicht, woher sie das wussten, sondern nur, dass ich nicht darüber reden solle.«

Währenddessen wird Helgas polnischer Schulfreundin Janina von deren Eltern eingeschärft, mit niemandem über Katyn zu sprechen, jenen Ort, an dem im Zweiten Weltkrieg der sowjetische NKWD polnische Offiziere, Ärzte und Intellektuelle (darunter auch zahlreiche Juden) massakrierte. »Aber wir hielten uns nicht an das elterliche Sprechverbot, sondern teilten das bruchstückhafte Wissen, mit dem weder sie noch ich allein zurechtkamen. Nur, dass eins nicht zum anderen passte.«

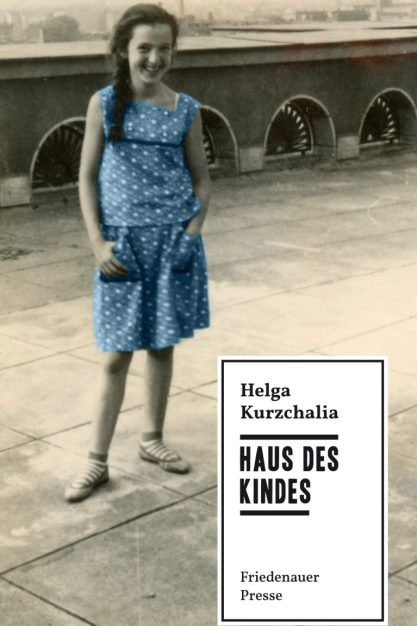

KALEIDOSKOP Helga Kurzchalia wurde 1948 in Ost-Berlin geboren und arbeitet bis heute als Psychotherapeutin. In ihrem Buch Haus des Kindes hat sie jetzt die damaligen Bruchstücke zu einem konzisen Erinnerungskaleidoskop zusammengefügt, in kurzen, lakonischen Sätzen, bei denen kein Wort zu viel ist. Wo andere sich in ausufernder Epik verloren hätten, setzt die Autorin auf das präzise und dabei auch sinnlich erfahrbare Bild. Die Mutter, eine überzeugte jüdische Kommunistin aus Wien, der rechtzeitig die Flucht nach Großbritannien gelungen war, wo sie auf einen ebenso enthusiastischen deutschen Kommunisten trifft, den sie alsbald heiratet.

Zusammen, die ersten beiden Kinder sind bereits geboren, siedelt man nach Kriegsende nach Ost-Berlin über und nimmt 1954 Quartier im damaligen »Haus des Kindes«, in einem der beiden bis heute existierenden Hochhaustürme am Strausberger Platz. Hier wächst Helga auf, in einem Gebäude mit Marmorsäulen im Foyer, Zentralheizung und hauseigenem Kindergarten, Puppentheater und Kinder-Café.Der Aufbau-Elan der frühen Ulbricht-Jahre hatte Großes vor mit der Elite der »sozialistischen Menschengemeinschaft«, und quasi vor der Tür steht ein riesiges Stalin-Denkmal.

Als dieses späterhin im Zuge der sogenannten Entstalinisierung über Nacht verschwindet, spricht man in der Familie Kurzchalia freilich ebenso wenig darüber, wie man zuvor über das nahe gelegene Frauengefängnis gesprochen hatte – oder über jene Wohnungsnachbarn oder Lehrer, die bis zum Mauerbau 1961 der DDR den Rücken gekehrt hatten.

SCHWEIGEN Helgas Vater hat da längst Karriere gemacht, ist stellvertretender Minister für Schwerindustrie geworden und danach stellvertretender Vorsitzender der Staatlichen Planungskommission. Als deren Chef Erich Apel 1965 aus Verzweiflung über Ulbrichts sowjetabhängige Wirtschaftspolitik Selbstmord begeht, schweigt der Vater – und wird auch schweigen, als sein ehemaliger Freund Robert Havemann vom gläubigen SED-Genossen zum berühmtesten Dissidenten der DDR wird.

Und dennoch ist nicht alles dunkel in diesem Buch. Helgas Mutter erzählt Gute-Nacht-Geschichten aus Wien (wenngleich sie ihr Judentum fast verschämt nur am Rande erwähnt), und auch der prominente Nachbar, der Architekt Hermann Henselmann (unter den Nazis als »Halbjude« diskriminiert, in der DDR zum »Baumeister des Strausberger Platzes« geworden) sorgt samt Familie für frohsinnigen Trubel. Auch der aus dem mexikanischen Exil zurückgekehrte Romancier Bodo Uhse wohnt im »Haus des Kindes«.

Als die heranwachsende Helga schließlich mit Thomas Brasch einen anderen Sprössling jener jüdischen Kommunisten kennenlernt, die ihre einstige »Westemigration« gegenüber den stalinistischen »Moskau-Rückkehrern« um Ulbricht & Co. durch besondere Linientreue wettzumachen trachten, beginnt sie immer mehr zu verstehen.

TERROR Vor allem ihre Mutter hat Gründe, ihre österreichische Vergangenheit nie wirklich zu thematisieren: Zwei ihrer damaligen Genossen waren später zu Opfern des stalinistischen Terrors geworden, während jener »Rudi«, dem sie in der Wiener Illegalität geholfen hatte, in Wirklichkeit Josip Broz Tito war, der in der DDR der 50er-Jahre als »faschistischer Revisionist« galt.

Was für eine Geschichte! Erzählt ohne jegliche Eitelkeit oder bedeutungsschwangeres Raunen. Die »dünne Eisschicht«, unter der Helga Kurzchalias Eltern gelebt hatten (der Vater starb vor dem Ende der DDR, der Mutter war es vergönnt, 1992 noch ihren Bruder im chilenischen Valparaiso wiederzusehen), wird von der Tochter sorgsam abgetragen, Stück für Stück. Was für ein Buch!

Helga Kurzchalia: »Haus des Kindes«. Friedenauer Presse, Berlin 2022, 140 S., 18 €

Unter dünner Eisschicht

Die Psychotherapeutin Helga Kurzchalia erzählt lakonisch und prägnant von einer kommunistischen Kindheit in Ost-Berlin

von

Marko Martin

13.08.2022 23:14 Uhr