Noch lagen die deutschen Städte in Ruinen, da meldete sich schon das Personal jenes »Führers« zu Wort, dem diese Verwüstungen zu verdanken waren. Kammerdiener, Chauffeure, Hausverwalter und diverse Sekretärinnen ließen sich zwischen Buchdeckeln über ihr Leben im Umfeld von Adolf Hitler aus. Vor neun Jahren meldete sich dann auch noch »Hitlers Telefonist, Kurier und Leibwächter« zu Wort. Und weil er laut Verlagsauskunft »der letzte lebende Zeuge« war, sollten sich solche braunen Homestorys damit endgültig erledigt haben.

Nun bringt Peter Keglevic, mehrfach ausgezeichneter Filmregisseur, das Werk Ich war Hitlers Trauzeuge auf den Markt. Was dieses Buch von den anderen unterscheidet, ist das Genre. In einem Alter, in dem andere in Rente gehen, hat Keglevic sich an seinen Debütroman gemacht.

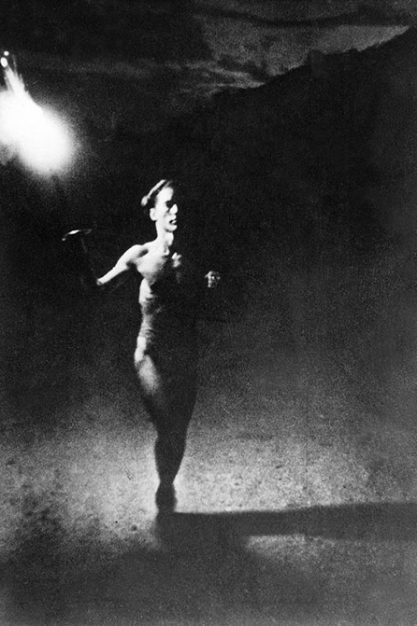

Groteske Am Ostersonntag 1945 gerät der Jude Harry Freudenthal auf der Flucht vor seinen Häschern zufällig in den »Führerlauf«. Wie in jedem Jahr laufen sportlich begeisterte Jungnazis in 20 Etappen von Berchtesgaden bis Berlin. Dem Sieger winkt als Preis eine Audienz beim »Führer«. Die Regisseurin Leni Riefenstahl dreht den Film dazu. Sie hatte in Harry einen Komparsen aus ihrem Olympia-Film von 1936 erkannt, und so findet er sich unter lauter Nazis am Startpunkt wieder.

Wollte der Autor jener Erinnerungsliteratur des Hitler-Personals eine fiktive Groteske entgegensetzen? Das hätte in der Tat satirisches Potenzial. Oder sollte die berührende Geschichte eines jüdischen Jungen zwischen Verfolgung und Hoffnung erzählt werden? Dann wäre zumindest noch eine emotionale »road novel« zu erwarten.

Der Ich-Erzähler verrät wenig über sein Innerstes. Einmal nur wird sachlich beschrieben, dass er »seit Jahren in einer Zwischenzeit lebte, der immer mehr der Sauerstoff entzogen wurde«, und »eine verseuchte Atmosphäre« habe auf ihn gedrückt. Was aber machte das mit seiner Seele? Der Leser erfährt es nicht. Stattdessen beneidet Harry den Burschen, der Leni Riefenstahl eine Meldung machen darf, und ihm gehen begeisterte Gedanken durch den Kopf, als hätte er die letzten zwölf Jahre in der HJ verbracht: »Da flog kein Günter Rall, kein Erich Rudorffer, jeder mit über 200 Abschüssen; kein Walter Schuck, der genauso alt war wie ich, aber schon das Eichenlaub zum Ritterkreuz verliehen bekommen hatte. Es war Frau Riefenstahl.«

Immer, wenn man schon fast vergessen hat, dass es ein untergetauchter Jude ist, der da mit Nazis durch die deutschen Gaue läuft, kommt der Autor mit einem Rückblick um die Ecke. Sehr hilfreich ist das nicht, und das liegt daran, dass der Autor den Ich-Erzähler nicht mit Gefühlen ausgestattet hat. Dieses jüdische »U-Boot« kennt weder Angst noch Stolz, nicht mal, als Volkssturmleute die Läufer für Deserteure halten und aufknüpfen wollen. Und als sie bei ihrem Lauf überraschend amerikanischen Soldaten in die Arme laufen, outet sich Harry nicht gegenüber dem jüdischen GI mit dem hessischen Akzent. Immerhin wäre damit die Zeit der Verfolgung zu Ende. Stattdessen erscheint vor seinem geistigen Auge die Mischpoke, die ihn beschwört, seine »Mission« zu beenden. Welche das ist, kann der Leser nur vermuten.

Tränen Harry begibt sich also laufend zurück auf reichsdeutsches Gebiet, und Keglevic gefällt sich in antiquierten Naturbeschreibungen wie: »Die Sonne floss durch das Wolkenleck, riss es auf zu einer klaffenden Bresche und schoss nun, wie flüssiges Gold, über die Nebelkaskaden abwärts.«

Auf Seite 117 kann der Protagonist überraschend »die Tränen nicht zurückhalten und weinte wie seit Kindertagen nicht mehr«. Warum? Weil ihm der Gedanke kam, »dass Adolf Hitler ein rechter Freund von Gott war, mit dem er alles besprach und plante«. Kurz blitzt hier einmal die Verzweiflung des jüdischen Jungen auf, die aber völlig unvermittelt erscheint, da der Protagonist zu diesem Zeitpunkt als jüdischer Junge noch nicht ausreichend etabliert ist. Das wird in kleinen Dosen erst nachgeliefert, nachdem er schon tagelang mit »arischen« Hitlerjungen auf dem Weg zum »Führer« ist. Und das, was da nachgeliefert wird, ist oft wenig glaubhaft.

ehrenarier Wer Geschichten von untergetauchten Juden kennt, weiß, warum das Wort »untergetaucht« seine Berechtigung hat. Harry Freudenthal aber fährt im Mai 1944 (!) am helllichten Tag auf dem Fahrrad von Wien nach Klosterneuburg. Nachdem er das offenbar unbeschadet überstanden hat, läuft er zwei Monate später in Wien vom Prater durch die Zirkusgasse. Ein anderes Mal sitzt er mit einem Jugendfreund, mittlerweile Unteroffizier bei den Fliegern, im Heurigen beim Wein. Hier mag man dichterische Freiheit zugestehen, es macht aber angesichts der Realität keinen Sinn. In einer Episode wird gar behauptet, dass Hitlers Leibarzt seinen Patienten zu einem jüdischen Zahnarzt – dem Großvater des Erzählers – schickte, dem daraufhin das Privileg eines »Ehrenariers« verliehen wurde.

Auf seiner Website hat Peter Keglevic die literarische Absicht erklärt: »Nur, indem man sich über das Ekelhafte und Widerwärtige lustig macht, es verspottet, es wortwörtlich nimmt und zitiert, wird das Widerwärtige decouvriert und in all seiner Peinlichkeit und Primitivität sichtbar.« In diesem Buch muss man bis Seite 529 warten, ehe man eine Ahnung davon bekommt, was der Autor meint. Dort trifft sein Protagonist im »Führerbunker« auf Hitler und beschreibt die Szene so: »Es stank aus ihm wie aus einem Güllewagen. Er schwitzte. … Und er furzte, dass es nur so krachte …«. Da klappte der Rezensent das Buch zu.

Peter Keglevic: »Ich war Hitlers Trauzeuge«. Roman. Knaus, München 2017, 576 S., 26 €