Ein Ehepaar sitzt im heimischen Wohnzimmer auf dem Sofa, zu Gast ist eine Dame. Man trinkt Wein, isst Knabberzeug, hat es nett. Und was sagt da der Gastgeber? »Um uns später keine Vorwürfe machen zu müssen, haben wir schonmal einen Juden im Keller versteckt«, heißt es in einer Sprechblase.

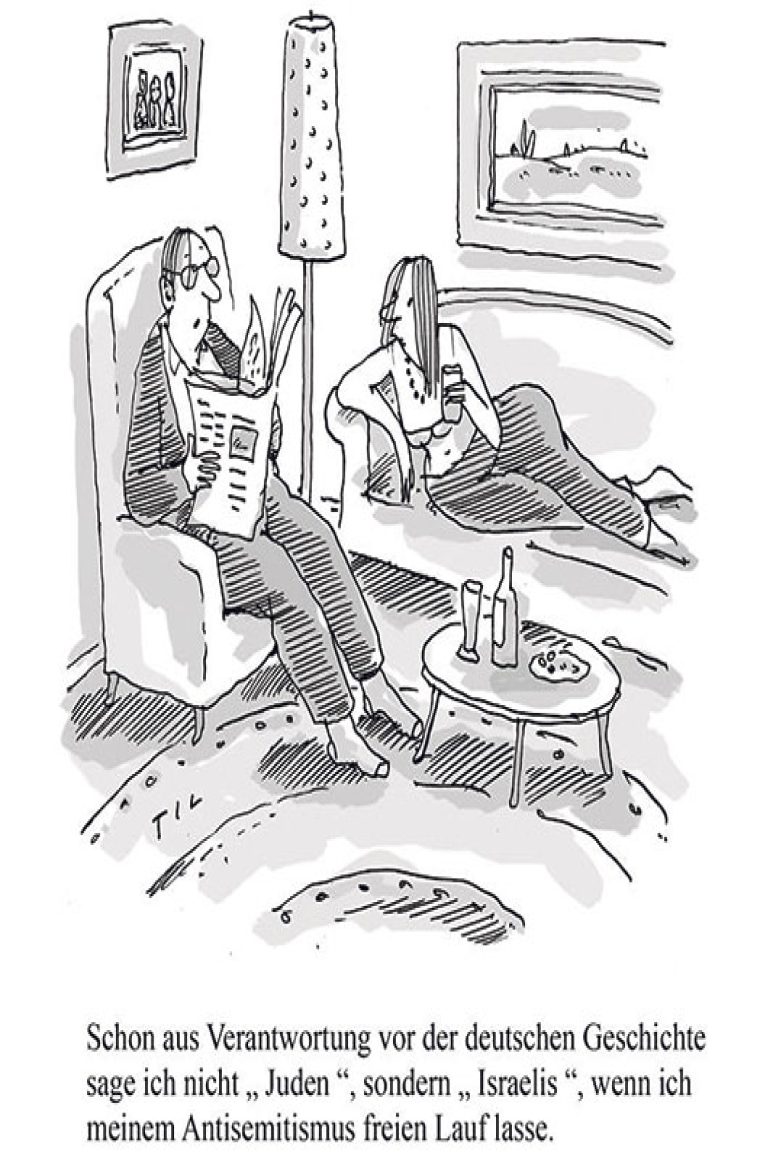

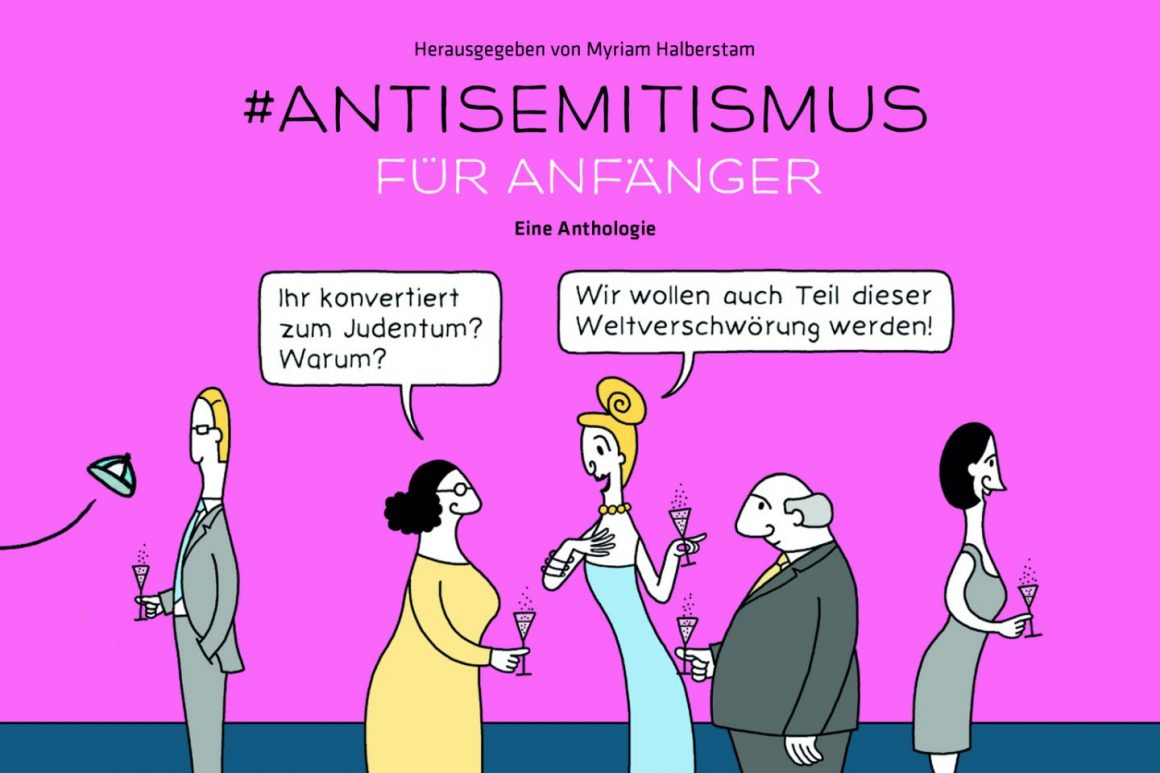

Stern-Cartoonist Til Mette hat die Episode gezeichnet, die den Betrachter halb schockiert, halb amüsiert zurücklässt. Das Bild ist einer von 21 Cartoons, die ab Mittwoch in der Ausstellung »#Antisemitismus für Anfänger« im Berliner Museum für Kommunikation gezeigt werden. Die Schau präsentiert eine Auswahl der Cartoons und Texte, die 2020 in einer gleichnamigen Anthologie im Ariella Verlag erschienen sind. Sie bilden Reaktionen und Lebensbereiche ab, in denen Judenfeindlichkeit stattfindet und überspitzen und ironisieren diese.

»Unter dem Brennglas des Humors« entstehe so »eine Momentaufnahme des Antisemitismus in unserer Gesellschaft«, erklärte das Museum. Anschläge auf Synagogen, Angriffe auf Kippa-Träger, Beleidigungen und Hassaufrufe im Internet, erst vergangene Woche ein Hakenkreuz auf einem Thoraschrein in einem jüdischen Gebetsraum am Frankfurter Flughafen: Das Thema ist zur Zeit in Deutschland erschreckend aktuell. Es sei die bundesweit erste Ausstellung, die Judenhass in dieser Form aufs Korn nehme, erklärt Verlegerin Myriam Halberstam, die die Schau initiiert hat. Sie will ein schwieriges Thema auf »unterhaltsame Art und Weise« einem breiten Publikum vermitteln.

»Das sehe ich auch als Bildungsarbeit. Ich will nicht erschrecken, sondern aufrütteln und unterhalten«, sagt sie. Die Schau wolle dazu bewegen, die eigene Position zum Thema angstfrei zu hinterfragen. Deshalb sei das Ganze bewusst niedrigschwellig und ein bisschen flapsig aufgezogen worden - entsprechend dem Medium Cartoon. Um den mobilen Charakter der Schau zu verdeutlichen, werden die Cartoons und satirischen Texte auf »Roll-ups« präsentiert. Die Wander-Ausstellung, die als Teil des Themenjahrs »1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland« bis zum 1. August in Berlin läuft, ist später auch in Erfurt und Wiesbaden zu sehen. Sie wurde vom Bundesinnenministerium gefördert.

Neben Zeichnungen von Mette werden etwa Bilder von Sam Gross vom Magazin »The New Yorker« gezeigt, die satirischen Texte stammen unter anderen von Wladimir Kaminer und Adriana Altaras.

»Für die Mehrheitsgesellschaft ist Antisemitismus etwas unangenehm. Für uns Juden ist er ein schleichendes Gift, das in jede Pore unseres Lebens sickert«, sagt Halberstam. »Man fragt sich: Kann ich angstfrei auf eine Demo gehen? Kann ich einen Davidstern tragen?« Sie stellt fest, dass Antisemitismus auch fast 80 Jahre nach dem Holocaust immer noch ein Dauerbrenner sei. Und: Durch die Corona-Krise habe er »leider noch an Aktualität gewonnen. Der Wind bläst uns Juden mittlerweile stärker ins Gesicht.« Verschwörungsmythen machten die Runde.

Eine Zeichnung von Miriam Wurster etwa greift dies auf. Gezeigt wird eine Begegnung unter Nachbarn im Treppenhaus. Der eine sagt zum anderen: »Schalom, Herr Mandelbaum, ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich nicht glaube, dass die Juden hinter dem Virus stecken. Diesmal waren es die Chinesen.« Dass bereits Kinder Erfahrung mit Judenhass gemacht haben, wird durch einen Cartoon von Matthias Kiefel humoristisch thematisiert: Ein Junge und ein Mädchen stehen an einem Schwimmbeckenrand und schauen zu einem weiteren Kind auf dem Sprungbrett hoch. Eins ruft: »Du Jude!« Das Kind auf dem Sprungbrett guckt verärgert und denkt via Sprechblase: »Also mache ich doch eine Arschbombe.«

Jüdischer Humor - das sei ein »demokratischer Humor«, der Obrigkeit und Missstände angreife, erklärt es Halberstam. »Er lacht nicht über die Opfer sondern versucht, Wehrlosen Macht über schwierige Situationen zu geben.« Lachen über Antisemitismus - »natürlich ist das erlaubt«, stellt Halberstam klar. »Für Juden. Und für Nichtjuden auch.«

Die Schau »#Antisemitismus für Anfänger« ist ab heute bis zum 1. August im Berliner »Museum für Kommunikation« im Rahmen der Dauerausstellung zu sehen.