Am Montag gehen die armen Leute betteln. Mordkhe Markus mag diesen Tag viel lieber als den Schabbes. Denn dann begibt er sich unter die Almosenbittenden, hält Reden und verliert sich unter ihnen. Die übrige Zeit verbringt Markus in seinem Dachkämmerchen.

Dort liest der Hebräischlehrer, ein Schwankender und Zerrissener zwischen den Welten, mit Vorliebe im Buch Hiob oder schaut aus dem Fenster. Über diesen Ausblick stellt er Meditationen an, reflektiert das Geschehen in dem namenlosen Schtetl in den russischen Revolutionswirren und wartet auf den nächsten Montag.

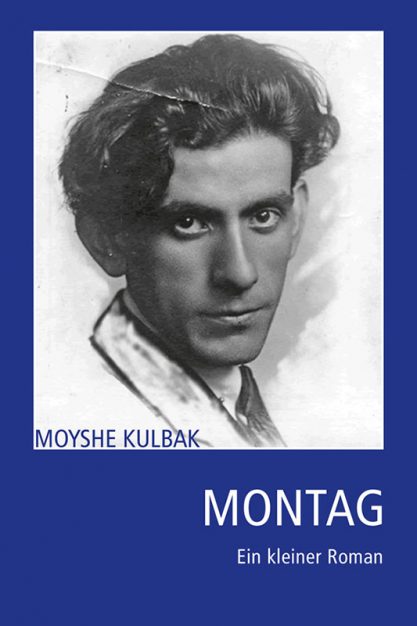

Montag heißt denn auch das Buch, in dem Moyshe Kulbak (1896–1937) seinen Protagonisten Mordkhe Markus aus dem Dachfensterchen schauen lässt. Sein 1926 auf Jiddisch verfasstes, poetisches und im Textfluss mäanderndes Werk liegt nun erstmals in deutscher Übersetzung vor. Eine verrätselte Welt tut sich im »kleinen Roman«, so der Untertitel, auf.

Oktoberrevolution Die bewusste Passivität des intellektuellen Antihelden steht konträr zum revolutionären Geschehen ringsum. Es tauchen Bewaffnete auf, die Armen – Armenleute nennt sie Kulbak – träumen vom Ende des Elends, alles ist in Aufruhr. Doch Mordkhe Markus übt die innere Einkehr, gibt religiöse und weltliche Literatur wieder und philosophiert über die Subjekt-Objekt-Beziehung. Und löst sich schließlich auf. »Seht, ich lag nachts im Dachkämmerchen, als wäre es mein Körper, und ich hörte die Welt in mir, und dann betete ich zu niemandem.«

Genau 100 Jahre nach der Oktoberrevolution und 80 Jahre, nachdem Kulbak nach einem stalinistischen Schauprozess erschossen wurde, erscheinen seine Reflexionen über Masse und Mensch. Denn insbesondere Menschenaufläufe, das massenhafte Zusammenkommen und die speziellen Eigenschaften dieser Kollektive interessieren Kulbak.

»Die Masse zog etwas auf sich, ein süßes Mitleid. Sie wollte weinen wegen ihres Leids.« – »Daraufhin erregte sie sich wild. Stampfte mit den Füßen. Und in ihren Augen saßen Wahnsinn und Blutrünstigkeit.« – »Aber sie beruhigte sich schnell, die Masse. Sie lächelte auf der Stelle, dümmlich, wie ein Narr, der nichts versteht.« – »Niemand hatte die Masse gesehen.«

Kulbak stellt sich auf seine Weise den zentralen Fragen seiner Generation: Revolution und Apokalypse. Im existenziellen Spiegel von Mordkhe Markus’ Leiden an der Welt verzerren sich die hohlen Larven revolutionärer Phrasen zur Kenntlichkeit. Zugleich scheint Kulbak das Schicksal der Juden in der Stalin-Ära vorauszuahnen oder vorwegzunehmen. »Licht an! Juden, es ist ein Pogrom! Licht an!«, lässt er einen Rufer warnen.

Sprache Zugleich fasziniert der Autor durch seine eigentümliche, lyrische Sprache, die die Übersetzerin Sophie Lichtenstein hervorragend bewahrt hat: »In der Stille hörte man, wie das müde Licht rann, rann, über die kalten Leichen.« Ein bisschen spröde klingt sie an manchen Stellen – »Zir. Zir, zirrr« –, dann ist sie wieder sehr expressiv. Holzschnittartig sind die szenischen Beschreibungen, reduziert, sodass sich der Leser leicht Splitter zuziehen kann, interpretiert er zu viel hinein. Wie in der Draufsicht, die dann gebrochen wird, zieht das Geschehen vorbei.

Wer spricht, ist nicht jederzeit eindeutig. Die Subjekte treten hinter das Objekt zurück. Die Revolution ist wirklich umwerfend, regelt alle Verhältnisse neu. Sie wird zum Fluss, der aus Selbstzweck die Wassermassen mit sich zieht. »Und Maschinengewehre pickten, pickten, klapperten und steppten vorsichtig – es klang vertraut. Wie auf einer Nähmaschine. ›Die Rote Armee soll leben!‹«