»Ein Landei aus Orange County, das sich schon dafür entschuldigt, morgens aufzustehen, und voll auf Flohmärkte und Thunfisch-Käse-Sandwiches abfährt. Sie begrüßte uns, bemüht, alles richtig zu machen, erzählte von ihrer Oma und von Untermieter George, der von der Gewerkschaft zu Weihnachten immer einen Truthahn geschenkt kriegt, und beantwortete Komplimente mit ›Echt jetzt? Indianerehrenwort?‹. Aber was soll ich sagen, sie war spitze. In jeder Hinsicht.«

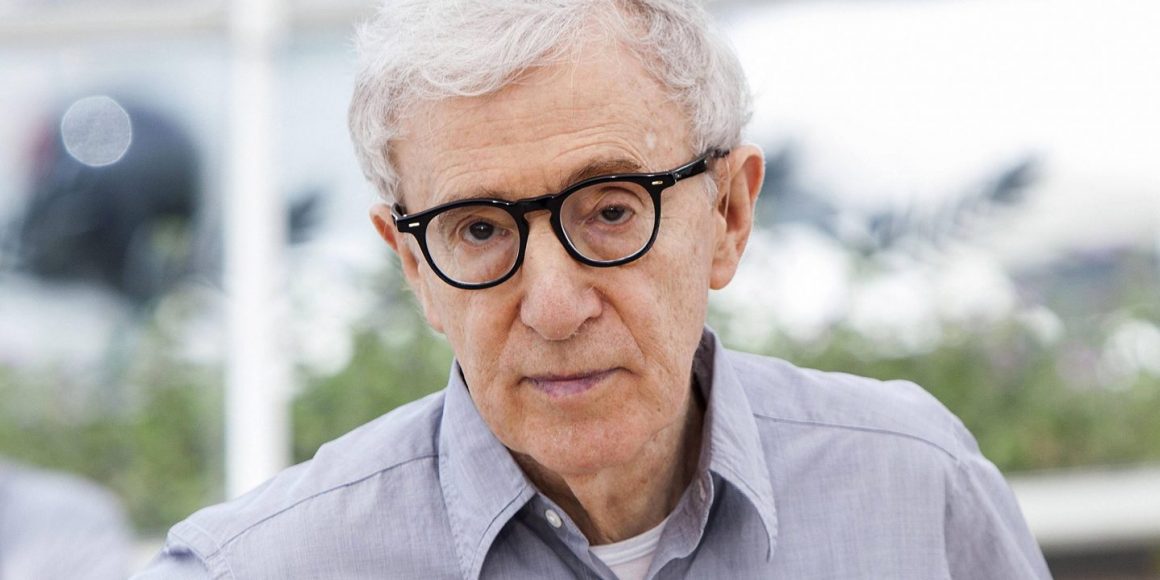

Wenn ein ziemlich lustiger, geistig noch ziemlich wacher Mittachtziger Geschichten wie diese (über seine erste Begegnung mit Diane Keaton) erzählt, dann hört man gerne zu.

Man sieht ihm auch nach, dass er manchmal ein bisschen geschwätzig ist, dass er sich ein paarmal wiederholt, dass er es nötig hat, etwas zu viel über die Leute zu lästern, die er nicht mag, und umgekehrt seine neue, viel jüngere Frau ein bisschen zu oft lobt, und dazu mit eher fragwürdigen Komplimenten (»Preußische Tüchtigkeit. Ihr fehlt eigentlich nur noch der Schmiss im Gesicht.«), und dass er, wenn er von seinen Kränkungen erzählt, ein bisschen zu häufig betont, dass ihm das alles ja eigentlich gar nichts ausmache ... Es ist, wie mit dem Großvater an Chanukka am Tisch zu sitzen und sich Geschichten anzuhören, von denen man die eine oder andere schon ein dutzend Mal gehört hat und sich trotzdem freut.

VORWÜRFE So in etwa hätte es werden können mit der Autobiografie von Woody Allen. Nur kam leider etwas dazwischen. Und jetzt kann man Ganz nebenbei (im amerikanischen Original: Apropos of Nothing) nicht mehr ohne eine gewisse Reserve lesen und ohne von Anfang an mit einem Auge danach zu schauen, wo und wann der Autor denn seine Lebensgefährtin Mia Farrow zum ersten Mal erwähnt, was er über ihre immerhin 13-jährige Beziehung schreibt und wie er mit der Trennung von Farrow und dem folgenden schmutzigen Streit ums Sorgerecht der drei gemeinsamen Kinder umgeht.

Denn – das ist seit Jahren hinlänglich ausgebreitet worden – Allen verliebte sich in Farrows Adoptivtochter Soon-Yi Previn, mit der er bis heute verheiratet ist, Farrow erhob im Zuge dieses Trennungskriegs verschiedene Missbrauchsvorwürfe, die sich seitdem in verschiedener Intensität als düsterer Schatten über beider Leben und Werk legen.

Ermittlungen ergaben für all das keinerlei Beweise. Während Farrow von ihrem Sohn Ronan unterstützt wird, werfen andere Adoptivkinder Farrow »Missbrauch« vor und betrachten sich als Opfer der Mutter.

Man kann und muss das von außen nicht entscheiden, die Schlammschlacht aber hinterließ untilgbare Spuren, erst recht seit #MeToo, bei dem Ronan Farrow, inzwischen selbst eine journalistische Celebrity, eine Schlüsselrolle spielte. Und manche glauben, der Hauptantrieb hinter der ganzen #MeToo-Kampagne läge in Ronans sklavischer Mutterliebe und seinem unstillbaren Hass auf den leiblichen (?) Vater – laut Mia Farrow ist Ronan der Spross eines Seitensprungs mit Frank Sinatra.

Über Filmisches oder Ästhetisches liest man fast nichts.

Es ist so oder so alles eine Tragödie. Tatsächlich käme einem die Familien-Selbstzerfleischung der Atriden in den Sinn, wäre nicht alles dann doch allzu banal. Und man hätte dies in einer Buchbesprechung nicht derart ausbreiten müssen, würde Allen nicht selbst immer wieder auf diese »Metzelei napoleonischen Ausmaßes« und ihre Folgen zu sprechen kommen, würde er nicht in der zweiten Hälfte des Buches jedes Stück schmutziger Wäsche waschen, das ihm in die Finger kommt.

ANEKDOTEN Dabei hätte der 1935 als Allen Stewart Koenigsberg geborene Filmemacher durchaus eine Menge interessanter Dinge zu erzählen. Zum Beispiel über seine Eltern. Der Vater: »Billard-Hai, Buchmacher, ein kleiner, aber tougher Jude in schnieken Hemden und mit zurückgegelter Lackfrisur wie in so einem klassischen Gangsterfilm.« Oder die Mutter Nettie: »Die beiden passten zusammen wie Hannah Arendt und ein Gangsterboss. Sie waren uneins über alles außer Hitler und meine Schulzeugnisse.« Die Mutter hielt die Familie mit einem Bürojob über Wasser, der Vater kellnerte und gab sein Geld für illegale Lotterien und Geschenke aus.

Spaß fand der begabte Junge in Coney Island und im Kino. Gelesen habe er in seiner Kindheit nur Hefte und Pulp-Romane, mit ernsthafter Literatur begann er erst, »um die Mädchen zu beeindrucken«. Auch sonst kokettiert Allen gern mit seinen Bildungslücken: »Hamlet habe ich noch nie live auf der Bühne gesehen. Ich habe weder Ulysses gelesen noch Don Quijote, nicht Lolita, nicht Catch-22, nicht 1984. Nichts von Dickens oder den Brontës. Andererseits bin ich einer der wenigen aus meinen Kreisen, der Joseph Goebbels’ Roman gelesen hat.« Er kokettiert auch mit der Unabhängigkeit seines Geschmacks: »Ich mag Chaplin lieber als Keaton. ... Ich war nie ein Fan von Katherine Hepburn; ... Hitchcock ist großartig, aber Vertigo?«

Und so geht es weiter: unterhaltsam, anekdotenreich, mit einem gewissen Hang zur Aufzählung und zu Witzen, deren Selbstironie manchmal etwas aufgesetzt wirkt. Soll man ihm glauben, dass er wirklich vor seinem 20. Geburtstag weder Kafka noch Shakespeare gelesen hat, oder klingt das nur gut?

Das jüdische Milieu seiner Kindheit, das Leben im Viertel Flatbush und die jüdische Highschool haben in der Autobiografie auch kaum Spuren hinterlassen, außer dass Allen gern betont, dass er nicht an Gott glaubt.

Über seine Arbeit erfährt man zu wenig. Immerhin: Als Filmemacher sei er kein Perfektionist, er lasse die Schauspieler machen. »Ich mache gerne Filme, aber mir fehlt die Hingabe von Spielberg oder Scorsese.« Außerdem komme er vom Schreiben. »Aus einem miesen Skript kann kein guter Film werden.« Aber alles, was man sonst über Allens Arbeitsweise weiß, spricht dafür, dass der Regisseur hier die Unwahrheit sagt.

BANALITÄTEN Außer zu frühen Erfolgen wie Annie Hall oder Manhattan hat der Filmemacher im Grunde gar nichts zu sagen. Seine Erinnerungen hasten chronologisch von Film zu Film und reihen Banalitäten aneinander: Dass er Jack Nicholson ursprünglich für Hannah and her Sisters wollte, ist noch bemerkenswert, aber wen interessiert, dass er mit Dianne Wiest immer noch befreundet ist? Nichts dagegen liest man über Ästhetisches, fast nichts über die Motive, die man als Kritiker Allen gern andichtet: Psychoanalyse, Mythologie, filmhistorische Referenzen. Dafür erfahren wir, wer sich bei Dreharbeiten den Magen verdorben hat.

Hier will sich einer nicht in die Karten blicken lassen. So ist die Lektüre vor allem für Allen-Fans enttäuschend. Der Künstler ist viel langweiliger als gedacht. Woody Allen stilisiert sich als Misanthrop und Frauenheld. Und da sind wir wieder beim Thema, das untergründig diese Autobiografie dominiert: »Von den vielen Frauen, mit denen ich in meinem Leben was hatte, war kaum eine viel jünger als ich.« Will sagen: An den Farrow-Vorwürfen ist nichts dran. Stimmt aber nur halb, denn Ehefrau Soon-Yi ist 35 Jahre jünger.

Allen sieht sich in einer Hexenjagd, zitiert Lillian Hellmans Zeit der Schurken und rechnet den Lesern vor, dass er es in über 50 Filmen »auf 106 weibliche Hauptrollen und 62 Preisnominierungen für Schauspielerinnen gebracht« habe, »und ich habe mich keiner einzigen gegenüber auch nur das kleinste bisschen ungehörig verhalten. Und auch keiner der Statistinnen gegenüber«. Und er habe ihnen immer exakt das Gleiche gezahlt wie den Männern. Dass er all das überhaupt erwähnen muss, ist traurig genug. Wie gesagt – eine Tragödie.

Woody Allen: »Ganz nebenbei. Autobiographie«. Rowohlt, Reinbek 2020, 442 S., 25 €