Frau Shanan, Sie sind als Drusin in Israel aufgewachsen. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?

Ich bin in dem drusischen Dorf Julis aufgewachsen, aber die Frage ist tiefgründig. Ich meine, die Verbindung zur israelischen Gemeinschaft war immer da, seit ich ein Kind war. Die drusische Gemeinschaft ist zu 100 Prozent in die israelische Gemeinschaft eingebunden, schon immer. Ich habe mich also stets als Teil der israelischen Gemeinschaft gefühlt. Aber gleichzeitig haben die Drusen ihre eigenen Traditionen. Ihre Lebensweise ist so anders.

Inwiefern?

Das ist etwas, mit dem ich mich auch in meiner Kunst auseinandersetze. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich Teil der drusischen Gemeinschaft bin, aber gleichzeitig habe ich mich nicht mit den Erwartungen verbunden gefühlt. Denn Druse zu sein, bedeutet, Teil einer Familie zu sein. Ich habe mich immer mit der Frage der Individualität auseinandergesetzt und wie es tatsächlich möglich ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein und gleichzeitig eine eigene Individualität zu haben.

Was bedeutet Individualität für Sie?

Dass ich fragen kann, wo die Grenzen meines Körpers beginnen, wo sie enden und wo die Grenzen der Gesellschaft beginnen und enden. Diese Grenzen sind immer unscharf.

Wann und wo trat Kunst in Ihr Leben?

Oh, seit meinem nullten Lebensjahr. Ich habe gemalt, seit ich ein Kind war. Ich habe mich immer als Künstlerin gefühlt. Es ist ein Klischee, aber es sieht so aus, als ob ich damit geboren wurde.

Würden Sie sagen, dass Sie etwas geopfert haben, um Künstlerin werden zu können? Wurde das in Ihrer Gemeinschaft vollständig akzeptiert?

Künstlerin zu sein ist, so denke ich, generell und in jeder Gesellschaft schwierig, weil es weniger greifbar ist als andere Felder. Meine Familie unterstützt mich seit einem sehr jungen Alter, aber an dem Punkt, als ich mich entschied, Kunst zu studieren, fragten sie schon: Bist du sicher?

Sie mussten also nie jemandem erklären, was Sie tun?

Die drusische Gemeinschaft ist traditionell, und man könnte sagen, dass das, was ich tue, dem entgegensteht. Aber ich höre nur auf meine innere Stimme. Vielleicht gab es die Erwartung, mich erklären zu müssen, aber das habe ich nie getan. Ich mache, was ich mache.

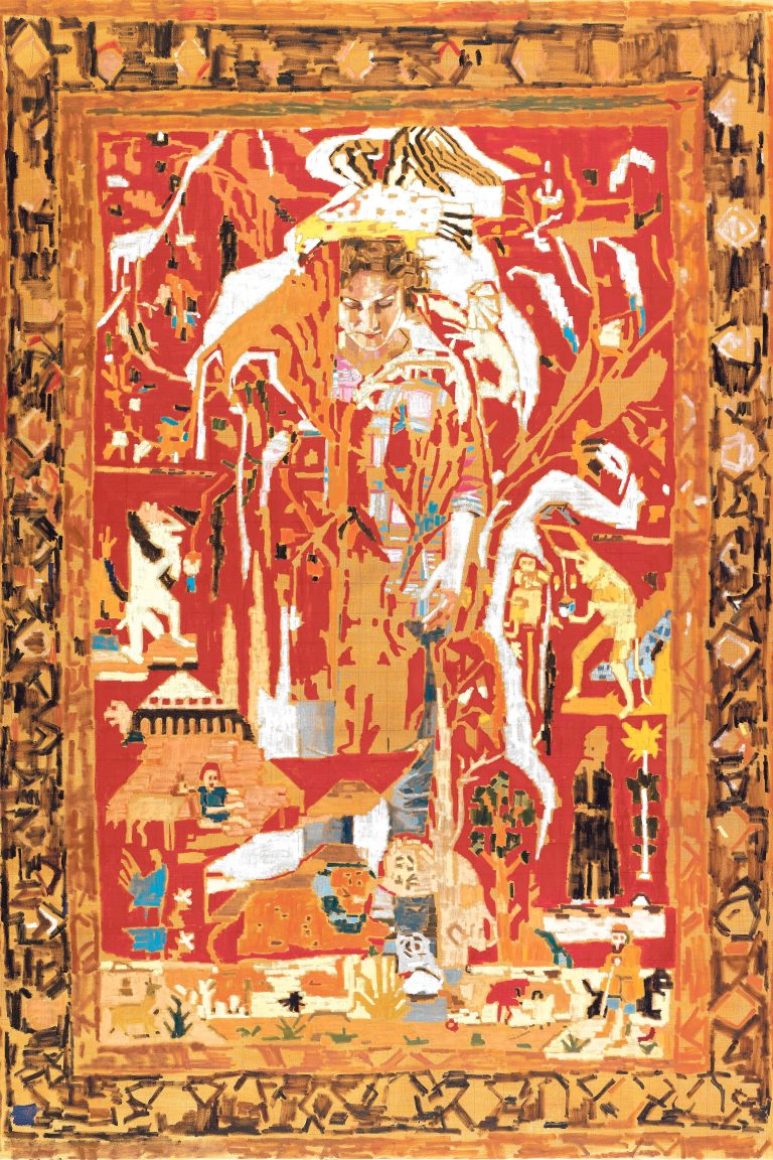

In Ihren Bildern sieht man oft das Motiv des Teppichs. Was bedeutet dieses Objekt für Sie, und warum setzen Sie sich so intensiv in Ihrer Kunst damit auseinander? Was symbolisiert der Teppich?

In meinem ersten Gemälde gibt es einen Teppich, aber ich hatte keine Ahnung, dass es fast acht Jahre lang so weitergehen würde. Dann hörte ich auf, den Teppich zu malen, und konzentrierte mich auf meinen Körper. Dann, letztes Jahr, kehrte ich zurück zum Teppich, aber aus einer anderen Perspektive. Für mich repräsentiert der Teppich meine eigene Gemeinschaft. Ich verfolge damit einen kritischen Ansatz.

»Die drusische Gemeinschaft ist traditionell, und man könnte sagen, dass das, was ich tue, dem entgegensteht.«

Fatma Shanan

Was daran ist kritisch?

Diese Teppiche sieht man in jedem drusischen Zuhause, aber man geht immer um sie herum. Man berechnet seine Route tatsächlich neu wegen dieses Objekts, und die Bewegung des Körpers ändert sich. Dieses Konzept ist mir bis heute geblieben. Wie geistige Ideen den physischen Körper beeinflussen. Ich wollte den Teppich nach draußen bringen, um seine Bedeutung zu verschieben und zu löschen. Ich benutze den Teppich als Symbol, weil er immer begrenzt ist. Er hat vier Kanten. Die drusische Gemeinschaft kann auch sehr begrenzend sein, besonders für den weiblichen Körper. Der Teppich symbolisiert für mich aber nicht die Frau. Aber manchmal, wenn ich den Teppich hinaus auf das Feld ziehe, male ich eine Frau darauf. Dort existiert sie, ist sichtbar und präsent.

Hat Ihre Kunst also einen feministischen Ansatz?

Vielleicht eher einen femininen, nicht feministisch. Ich bin keine Aktivistin; ich versuche nicht zu führen.

Und was motiviert Sie?

Ich versuche wirklich nur, an etwas zu arbeiten, das mich herausfordert, was ich wirklich fühle. Themen, die mir nahe sind, meinem Herzen. Sonst kann ich nicht malen. Für mich ist es unmöglich, Kunst zu machen, wenn ich nicht mit dem verbunden bin, was ich tue. Ich muss von diesem ehrlichen, authentischen Ort aus arbeiten.

In Ihrer Arbeit steckt etwas Geheimnisvolles, weil man die Details der Gemälde nicht sofort erkennen kann. Ist das Absicht?

Ja. Jeder Pinselstrich erfolgt bewusst und individuell. Es muss immer Bewegung im Gemälde sein. Für mich wäre das Ergebnis nicht interessant, wenn es ein hyperrealistisches Gemälde ohne diese Bewegung wäre, die man wirklich sehen kann. Wissen Sie, es ist wie die Sonne: Manchmal schließt man die Augen und sieht das Licht nicht wirklich klar, es ist wie ein Blitz auf den Augen. Das will ich – diese Unklarheit neben dem Gefühl der Anwesenheit. Um dieses Ergebnis zu erzielen, mache ich Bewegungen mit meinem Körper im Atelier. Ich male aus nächster Nähe, dann gehe ich weiter weg und schaue mir das Gemälde an. Dann gehe ich wieder nah heran und dann wieder zurück. Ich versetze mich also immer in die Position des Betrachters und sehe mir das Gemälde aus verschiedenen Entfernungen an.

Welcher Künstler hat Ihre Arbeit beeinflusst?

Lucian Freud. Wenn er malt, sieht immer alles gleich aus. Alles hat die gleiche Ebene. Es sieht aus wie Haut. Es gibt keine Trennung zwischen der Oberfläche, der Figur, dem Sofa oder dem Park, obwohl diese Dinge physisch getrennt sind.

Die Ausstellung »Who by Fire – On Israel«, die aktuell in Berlin zu sehen ist, soll den Blick auf Israel von außen erweitern. Es geht darum, die Komplexitäten Ihrer Heimat zu zeigen. Was hat Sie dazu bewogen, an diesem Projekt teilzunehmen?

Es gibt viele Künstler, aber jeder arbeitet anders. Ich lebe in Israel, und meine Gemeinschaft lebt in Israel. Als Drusin interessiere ich mich für die Verbindung zur israelischen Gemeinschaft, aber auch für die Trennung von der israelischen Gemeinschaft. Es ist eine Entscheidung meiner Gemeinschaft, nicht der israelischen, einen anderen Lebensstil zu praktizieren. Aber ich beschäftige mich auch mit Schönheit, und ich denke, es ist gut, das zu zeigen. Ich habe mich auch aus einem nicht offensichtlichen Grund entschieden, teilzunehmen. Wie bereits erwähnt, setze ich mich damit auseinander, wie Gedanken den physischen Körper beeinflussen. Was mein Körper jetzt erlebt, basiert sehr auf der Erinnerung an die Vergangenheit. Und das kann ich auch mit der nationalen Erinnerung Deutschlands verbinden. Die Mauer existiert nicht mehr, sie ist physisch nicht mehr da. Aber in der Erinnerung der Menschen existiert sie und beeinflusst sie bis heute.

Haben Sie eine Definition von Zuhause? Oder ist das für Sie zu einschränkend?

Ja. Es ist so einschränkend. Schon als Kind wollte ich eine internationale Künstlerin sein. Drusin oder Israelin zu sein, ist oft mit der Entscheidung verbunden, nicht in einer Galerie im Ausland ausstellen zu können, weil sie auf Künstler mit einer bestimmten, nationalen Identität beschränkt ist. In diesem Sinne bin ich weder Drusin noch Israelin – ich bin eine Künstlerin!

Gibt es einen Beruf, den Sie sich abseits der Kunst hätten vorstellen können?

Nein.

Mit der drusisch-israelischen Malerin sprach Lilly Wolter.