Herr Weimer, das geplante Gedenkstättenkonzept Ihrer Vorgängerin Claudia Roth (Grüne) war im vergangenen Jahr nach massiver Kritik gescheitert. Nun wurde Ihre Konzeption vom Bundestag beschlossen. Wie unterscheidet sich Ihr Gedenkstättenkonzept von dem ursprünglichen?

Unsere Konzeption fokussiert auf die NS-Terrorherrschaft und das SED-Unrecht. Wir bekräftigen dadurch die Singularität der Schoa und stärken zugleich die Gedenkstätten für die Herausforderungen der Gegenwart. Konkret setzen wir drei Schwerpunkte: den Erhalt der historischen Orte, die Digitalisierung und digitalen Lebenswelten sowie Vermittlung und Forschung. Außerdem berufen wir eine unabhängige wissenschaftliche Kommission, die Empfehlungen für künftige institutionelle Bundesförderungen erarbeitet. So sichern wir fachliche Qualität und Unabhängigkeit.

Gibt es bereits Rückmeldungen von den Leitern der NS-Gedenkstätten und der Gedenkstätten zu den Verbrechen der SED-Diktatur, die Claudia Roth Geschichtsrevisionismus vorgeworfen hatten?

Ich bin sehr froh, dass wir das Konzept parteiübergreifend beschließen konnten. Entsprechend sind die Reaktionen ermutigend: Die Fortschreibung wird vom Zentralrat der Juden ausdrücklich begrüßt. Auch die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur betont, Gedenkstätten seien »kritische Infrastruktur unserer Demokratie« und müssten für Gegenwart und Zukunft gestärkt werden; das unterstreicht ebenso die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Man hat in den vergangenen Monaten auch jenseits der Gedenkstättenkonzeption sehen können, dass mir die Erinnerungskultur und der aktive Kampf gegen Antisemitismus ein zentrales Anliegen sind. Es geht dabei nicht um politische Symbolik, sondern um Haltung und Konsequenz.

Im Koalitionsvertrag heißt es: »Die Aufarbeitung des Kolonialismus werden wir intensivieren.« Wie wollen Sie dem gerecht werden, wenn in Ihrem Konzept der Kolonialismus gar nicht vorkommt?

Weil es sich um eine Gedenkstättenkonzeption handelt: Sie adressiert die etablierten Gedenkstättenfelder NS und SED. Für die Kolonialgeschichte erarbeiten wir ein eigenständiges Konzept, damit dieser Themenkomplex vertieft und passgenau entwickelt wird. Das ist der sachgerechte Weg: fokussiert und differenziert, ohne Relativierung.

Welche Rolle wird die Digitalisierung des Gedenkens spielen in einer Zeit, in der nur noch wenige Zeitzeugen leben?

Digitale Angebote sind kein »Add-on«, sondern elementares Rückgrat der Erinnerung: virtuelle Besucherführungen, AR/VR-Rekonstruktionen, erprobte KI-gestützte Zeitzeugnisse – immer mit der Würde der Opfer als Maßstab. Ziel muss sein, Geschichte dort zu vermitteln, wo junge Menschen lernen und diskutieren. Genau dafür ist die Förderung digitaler Projekte ein eigener Schwerpunkt.

Muss Menschen, die nach Deutschland eingewandert sind, die Erinnerungskultur tatsächlich auf andere Weise vermittelt werden als »Biodeutschen« – und wie wollen Sie dabei vorgehen?

Gute Vermittlung ist multiperspektivisch, aber nie relativierend. Viele Menschen mit Migrationserfahrung haben eigene Erfahrungen mit Diktatur, Krieg oder Flucht – das schafft Anknüpfungspunkte. Erinnerungskultur in Deutschland darf keine Frage der Herkunft sein, sondern eine des Mitwirkens an einer gemeinsamen demokratischen Verantwortung. Der Holocaust bleibt ein zivilisatorischer Bruch in der Menschheitsgeschichte. Für die Bundesregierung ist somit klar: Wer heute in Deutschland lebt, steht in dieser Verantwortung. Erinnerung ist keine Schuld-, sondern eine Charakterfrage.

Ist die Finanzierung der bestehenden Gedenkstätten jetzt gesichert? Oder wird sie sogar aufgestockt?

Institutionell bleibt die Bundesförderung zentraler Einrichtungen bestehen; projektseitig setzen wir neue Förderschwerpunkte. Die eingesetzte Kommission prüft zusätzlich, welche Häuser künftig für eine institutionelle Bundesförderung in Frage kommen. Kurz: Planungssicherheit für die Flaggschiffe, gezielte Impulse für Innovation – das ist die Kombination, die wir uns vorstellen.

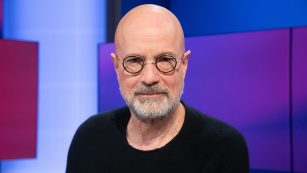

Die Fragen an den Kulturstaatsminister (parteilos) stellte Ayala Goldmann.