Herr Schmid, nach heftiger Empörung gegen ein »Rahmenkonzept Erinnerungskultur« von Claudia Roth, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), gibt es am 6. Juni einen Runden Tisch im Kanzleramt. Hatte der massive Protest gegen das Papier, das die Gedenkstättenverbände als »geschichtsrevisionistisch im Sinne der Verharmlosung der NS-Verbrechen« bezeichnet haben, Erfolg?

Es gab am 30. April ein Vortreffen mit dem BKM-Amtschef Andreas Görgen zur Vorbereitung des Runden Tisches. Seither sieht es so aus, dass das Rahmenkonzept Erinnerungskultur als Grundlagenpapier zur Überarbeitung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes nicht weiterverfolgt wird. In der Sache ist es also vom Tisch, und darüber freuen wir uns. Das war nur möglich durch ein einzigartiges Vorgehen aller Gedenkstätten aus den Bereichen Nationalsozialismus und SED-Diktatur und infolge der breiten Resonanz in den Medien.

Frau Roth hält also an den Ideen des Papiers fest, sieht aber, dass sie in diesem Kontext nicht durchsetzbar sind. Oder wie interpretieren Sie das?

Das wäre eine langwierige hermeneutische Aufgabe. Auf den Kern reduziert: Das Rahmenkonzept ist so nicht tragfähig. Es sollte ursprünglich eine Antwort sein auf die Aufgabe, die im Koalitionsvertrag der Ampelregierung formuliert ist, nämlich die Gedenkstättenkonzeption des Bundes zu aktualisieren. Zwei Jahre lang ist überhaupt nichts passiert, dann wurde der Entwurf vorgelegt, und plötzlich sollte alles ganz schnell gehen. Nach eilig anberaumten Gesprächen mit den Gedenkstättenverbänden sollte das Papier noch vor der Sommerpause ins Kabinett gehen und anschließend in den Bundestag.

In Ihren Worten war das Papier »konzeptionell, sprachlich, förderpolitisch unausgegoren« …

Wir hätten nicht geglaubt, dass von einer Bundesbehörde nach zweijähriger Vorarbeit ein solches Papier kommt. Viele von uns waren entsetzt. Auf der einen Seite wurde behauptet, dass selbstverständlich der Fokus auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus der Kern der Erinnerungskultur bleiben sollte. Andererseits sollen es jetzt insgesamt fünf Förderbereiche sein.

Zu den bereits bestehenden Bereichen, nämlich der Aufarbeitung von NS-Verbrechen und DDR-Diktatur, sollten zusätzlich Kolonialismus, Erinnerungskultur und Einwanderungsgesellschaft sowie Demokratiegeschichte kommen.

Aber was in dem Papier überhaupt nicht angesprochen wurde: Was heißt das für die bisherigen Bereiche von NS-Verbrechen und SED-Diktatur? Nur ein Beispiel – dass der Förderbereich, der in der Gedenkstättenkonzeption des Bundes von 2008 noch »Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur« heißt, jetzt plötzlich zu »Deutsche Teilung/Deutsche Einheit« geworden ist. Das ist eine Verschiebung, die man benennen muss. Es ist ein Papier, das man so nicht annehmen konnte.

Welche Absicht steckte dahinter?

Das weiß ich nicht. Wir jedenfalls sehen es aus der Perspektive einer langsam und nachhaltig gewachsenen Gedenkstättenszene. Manche von uns sind auch beteiligt gewesen an der Debatte um die Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes 2008. Dort war die Konfliktlage ja noch völlig anders.

Wie denn?

Damals unter einer Großen Koalition war die Frage: Wird die Aufnahme oder Gewichtung der Förderung des SED/DDR-Bereichs die Finanzierung des NS-Bereichs nennenswert schmälern? Wird eine Relativierung versucht? Es war ein heftiger Streit.

Natürlich geht es auch ums Geld. Sie schlagen verschiedene Förderinstrumente vor.

Der Gedenkstättenverband will ein Kompetenznetzwerk für bundesweite Qualifizierungsmaßnahmen für die Gedenkstätten und Erinnerungsorte aufbauen, vielleicht eine Gedenkstättenakademie entwickeln und eine Bundesstiftung zur Aufarbeitung der NS-Zeit anstoßen. Und es ist ganz wichtig für uns, anwendungsbezogene Forschungsförderung in den Gedenkstätten zu etablieren.

Sie begrüßen ausdrücklich die Aufnahme kolonialer Verbrechen als weitere Säule der Erinnerungskultur …

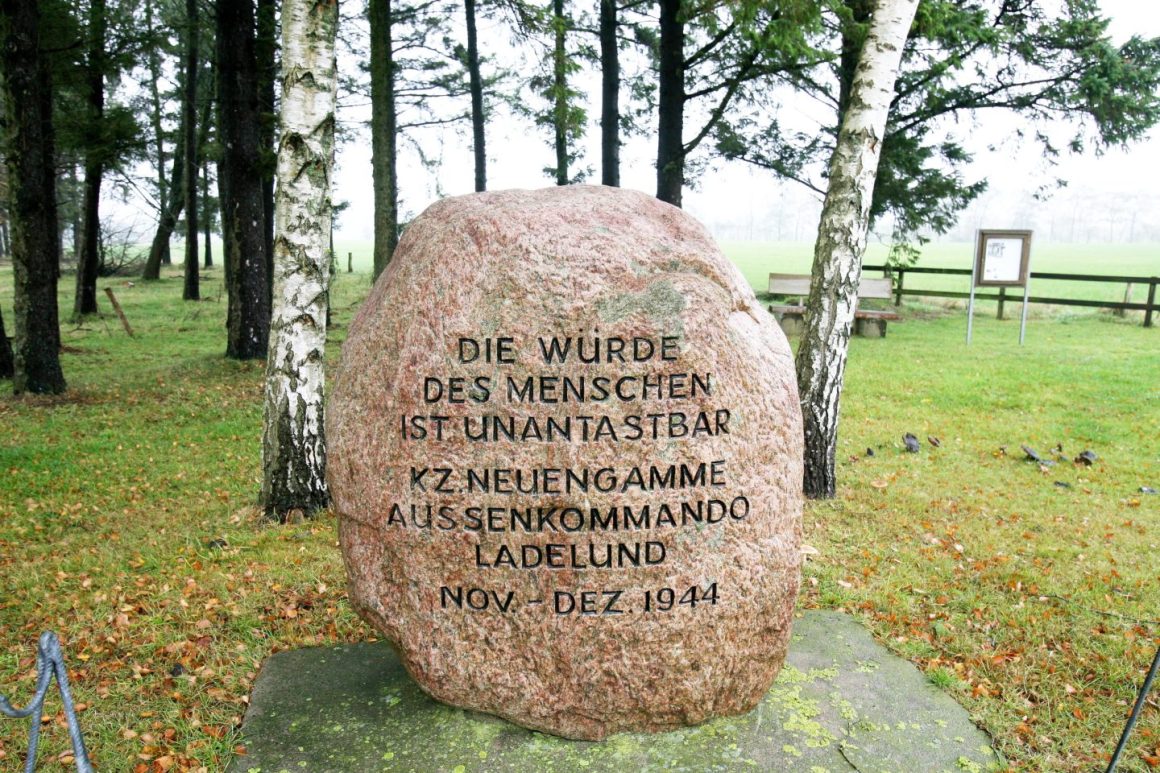

Das wichtigste Kriterium sind staatliche Gewaltverbrechen, und das erfüllen Kolonialverbrechen. Allerdings haben wir nahezu keine historischen, um nicht zu sagen »authentischen«, Orte dieser Verbrechen auf deutschem Staatsgebiet. Das ist immer ein Kernkriterium gewesen für die Förderung: Dort, wo einmal ein Konzentrationslager oder ein Stasi-Gefängnis war, muss begreifbar gemacht werden, dass dieser Ort für eine glaubwürdige, reflektierte, wissenschaftsbasierte Geschichtsvermittlung steht. Gleichwohl halten wir es für sehr sinnvoll, den Bereich »Verbrechen der Kolonialzeit« im Feld der allgemeinen Erinnerungskultur zu fördern. Dieses Thema jedoch gleichberechtigt in die Gedenkstättenkonzeption des Bundes aufzunehmen, lehnen wir ab.

Was genau spricht Ihrer Ansicht nach gegen die Aufnahme der Bereiche »Demokratiegeschichte« und »Erinnerungskultur und Einwanderungsgesellschaft«?

Selbstverständlich sind wir sehr dafür, dass die Erinnerungskultur in der Migrationsgesellschaft ebenso wie das Bewusstsein für Demokratiegeschichte massiv gefördert werden. Wir legen in Deutschland aus guten Gründen einen starken Fokus auf die negative Erinnerung an den Nationalsozialismus und auch an die SED-Diktatur. Gleichzeitig ist wichtig, auch auf das Scheitern und die wenigen Erfolge der Demokratisierung in der deutschen Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert hinzuweisen. Aber in eine Aktualisierung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes gehört das nicht hinein.

Wie soll es nach dem Runden Tisch weitergehen?

Wir müssen in einem möglichst breiten partizipativen Prozess adäquate Antworten auf die Herausforderungen im Feld der Gedenkstättenförderung und Erinnerungskultur diskutieren. Zuvorderst ist aus der Sicht des Gedenkstättenverbands die chronische Unterfinanzierung der Gedenkstätten zu nennen. Auch haben fast alle Einrichtungen große Schwierigkeiten, aufgrund des Generationenwechsels Menschen zu finden, die noch ehrenamtlich arbeiten. Und wie gehen wir mit den aktuellen demokratiebedrohenden Prozessen um, insbesondere mit dem Rechtsextremismus? Bei Letzterem bin ich relativ optimistisch, dass die Positionen nicht so weit auseinanderliegen.

Mit dem Vorstandsmitglied des Verbandes der Gedenkstätten in Deutschland und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinische Gedenkstätten sprach Ayala Goldmann.