»Krasznar… wer ist das denn bitte?« Diesmal war die Frage nicht zu hören. Nein, ein zufriedenes Aufseufzen ging überall durch die Flure der Feuilleton-Redaktionen. Die Großkritiker haben nahezu einstimmig Elogen auf den Preisträger geschrieben, sie rühmten das Komitee in Stockholm für die Entscheidung. »Endlich Krasznahorkai, wurde aber auch Zeit«, bemerkte spontan ein gut sortierter Charlottenburger Buchhändler, der vor Jahren schon zu Lesungen mit dem ungarisch schreibenden, aber hervorragend deutsch sprechenden und zeitweise in Berlin lebenden Schriftsteller eingeladen hatte.

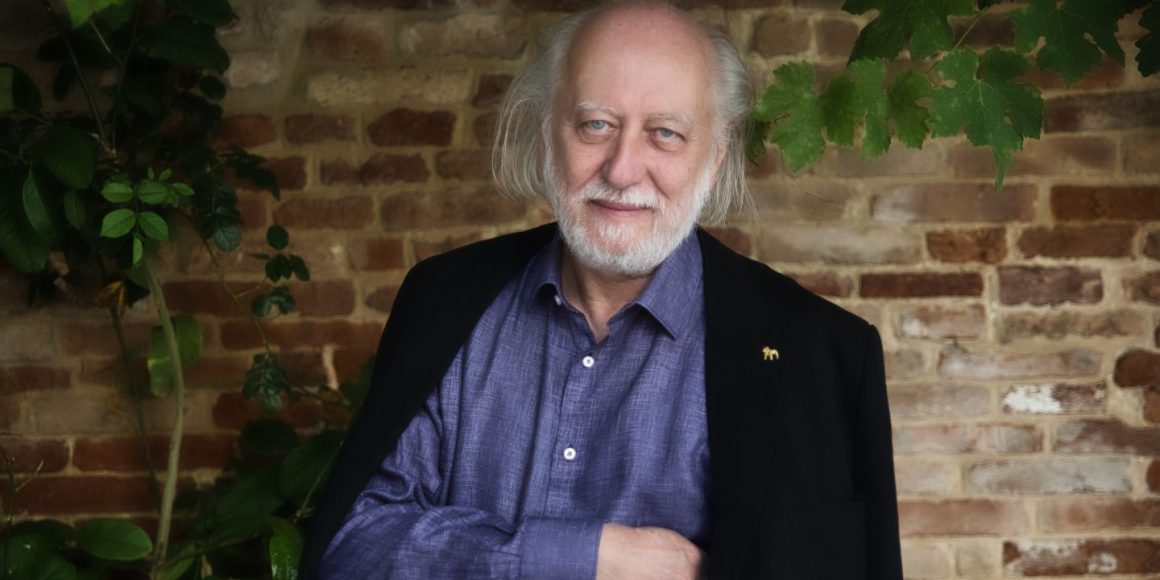

Auch die Verfasserin dieser Zeilen fühlt ihr literarisches Gespür bestätigt: Bereits vor einem Jahr hatte sie in der »Jüdischen Allgemeinen« dringend den Literaturnobelpreis für László Krasznahorkai angemahnt. Jetzt hat er ihn endlich erhalten, der freundliche, auf den ersten Blick ein wenig versponnen wirkende 71-jährige Herr mit seinen großen Epen zu verstörenden Geschichten, mit seinen visionären Erzählungen, die seit Jahrzehnten Theatermachern, Filmregisseuren und Opernlibrettisten als Vorlage dienen.

Nach Imre Kertész der zweite Ungar, dem diese Ehre zuteilwurde

Er ist der zweite Ungar, dem diese Ehre zuteilwurde. Wie Imre Kertész stammt auch Krasznahorkai aus einer jüdischen Familie. Die hat ihre Herkunft geheim gehalten, der Großvater hatte den Familiennamen Korin in Krasznahorkai geändert, um ungarischer zu klingen. László wusste nichts von seinem jüdischen Erbe, bis der Vater, ein Anwalt aus Gyula, es ihm erzählte, als er elf Jahre alt war.

Zählen wir jetzt noch die Dichterin Louise Glück dazu, die zwar in den USA geboren wurde (Muttersprache Englisch), deren Vater aber aus Ungarn stammt und deren Eltern ebenfalls jüdisch waren, wären es drei.

Bemerkenswert für ein kleines Land, in dem die Schoa besonders tiefe Wunden hinterlassen hatte, bemerkenswert auch für einen Sprachraum, der sich den wenigsten Menschen weltweit erschließt. Vielleicht sind es die tradierten Erinnerungen an diktatorisch organisierte und gewaltvolle Herrschaftssysteme, die Ungarns 20. Jahrhundert prägten? Die Zensoren des kommunistischen Regimes in Ungarn hatten den jungen Schriftsteller des Satanstango, 1985 erschienen, scharf beobachtet, ihn zum Verhör geladen, ihm den Pass weggenommen.

Die Zensoren in Ungarn luden ihn zum Verhör und nahmen ihm den Pass weg.

Vielleicht inspiriert aber gerade auch die sprachliche Abgeschiedenheit? Satanstango, einer von Krasznahorkais bekanntesten Romanen, lässt das Verderben aufscheinen in einem verrotteten ungarischen Dorf während der Götterdämmerung des Kommunismus.

Wie Macht verroht, beschreibt Krasznahorkai mit der Figur eines Mädchens, das eine ihr vertrauende kleine Katze quält. Die Quälerin »wusste, ihr Sieg war durch nichts mehr wieder gut zu machen. Bisher hatte sie gedacht, nur die Niederlage sei unerträglich, jetzt verstand sie, dass auch der Sieg unerträglich ist, denn das Beschämende war nicht, dass sie sich durchgesetzt hatte, sondern dass eine Niederlage von vornherein ausgeschlossen war«.

Alle Grausamkeit totalitärer Strukturen findet sich in dieser Beobachtung, auch die vollkommene Mitleidlosigkeit während der Schoa. »Ich spüre sofort, es nicht mit diesem, einen bestimmten Buch zu tun zu haben, sondern mit dem Ganzen – wie immer bei großen Schriftstellern«, so Imre Kertész. Ihn hat Krasznahorkais berühmtes Werk Melancholie des Widerstands an den Rand eines Strudels gezogen. »Nach kurzem Zögern stürze ich hinein, sofort erfasst er mich, reißt mich mit sich fort, lässt mich nicht mehr los.«

Fest steht: Krasznahorkais Erzählungen wirken wie literarische Meditationen voller Bilder, die grundiert sind von einer tiefen Seelenkunde. Fest steht auch: Kein Schriftsteller unserer Zeit formt so eindringliche erste Sätze, für die auch der britische »Guardian« ihn feierte.

Kein Schriftsteller unserer Zeit formuliert so eindringliche erste Sätze.

In Satanstango lautet sein erster Satz: »Am Morgen eines Tages Ende Oktober, kaum, dass die ersten Tropfen des schier endlosen Herbstregens auf den rissigen Salzboden westlich der Siedlung gefallen waren (wo dann ein stinkendes Meer aus Schlamm bis zu den ersten Frösten die Feldwege unbegehbar und die Stadt unerreichbar machen würde), erwachte Futaki davon, dass er die Glocken läuten hörte.«

Es fehlen in Krasznahorkais Prosa oft auch Punkte, denn für Punkte, so erklärte er einmal, sei nicht er zuständig, dafür sei der Himmel verantwortlich.

Literarische Meditationen voller Bilder, grundiert von einer tiefen Seelenkunde

Einen Worte assoziierenden, gleichsam präzise formulierten Strom von 400 Seiten ohne Satzzeichen bildet Herscht 07769. Den höchst aktuellen Gegenwartsroman über Rechtsradikalismus in Thüringen hat das Theater Rudolstadt in eine meisterliche, atemberaubend gewalttätige Inszenierung umgesetzt.

Seine Werke sind hochmusikalisch, mit langen Bögen, voller ungewohnter Rhythmen und komplizierter Melodien. Krasznahorkai, so die »New York Times«, sei ein musikalisches Wunderkind gewesen, habe einige Jahre seiner Jugend als Profimusiker gearbeitet, Klavier in einer Jazzband gespielt und in einer Rockgruppe gesungen.

Als »Dirigent des Wortorchesters« wird er häufiger bezeichnet. Eingängig und leicht zu lesen sind seine zunächst dystopischen, später allegorischen Texte nicht. Keine Strandlektüre, dafür große Literatur, der endlich jene Aufmerksamkeit zuteilwird, die ihr gebührt.