1920 in einem Berliner Labor. Hermann Zondek sitzt – ein Bein auf den Boden gestützt, ein Bein angezogen – auf einem Tisch. Er trägt einen weißen Arztkittel, seine Haare sind links gescheitelt, durch seine runde Brille blickt er in eine Schale, die ihm seine Laborkollegin zeigt. Zondek ist 33, frisch habilitiert, außerordentlicher Professor für Innere Medizin, in fünf Jahren, 1925, wird er in den Bezirk zur Arbeit fahren, der erst seit vier Jahren Kreuzberg heißt, denn Hermann Zondek ist Ärztlicher Direktor des Klinikums Am Urban. Eine Institution in Berlin.

2024 im Foyer des Urban-Klinikums. Die Illustration von Hermann Zondek zeigt ihn in seinem Arztkittel, seine Haare sind links gescheitelt, seine Brille ist rund. Er scheint in das Foyer zu blicken, sieht Patienten vorbeilaufen, sieht einen Arzt einen Snack essen, sieht zwei Pfleger aus dem Späti kommen, sieht, wie Blumen auf einem Wagen in das Foyer geschoben werden, sieht den Friseursalon und den Rettungsstuhl, der gerade hinausbefördert wird. Zondek scheint in sein Urban zu schauen, dessen Alltag er so maßgeblich prägte, bis er 1933 von den Nationalsozialisten aus seinem Beruf als Ärztlicher Direktor geworfen wurde.

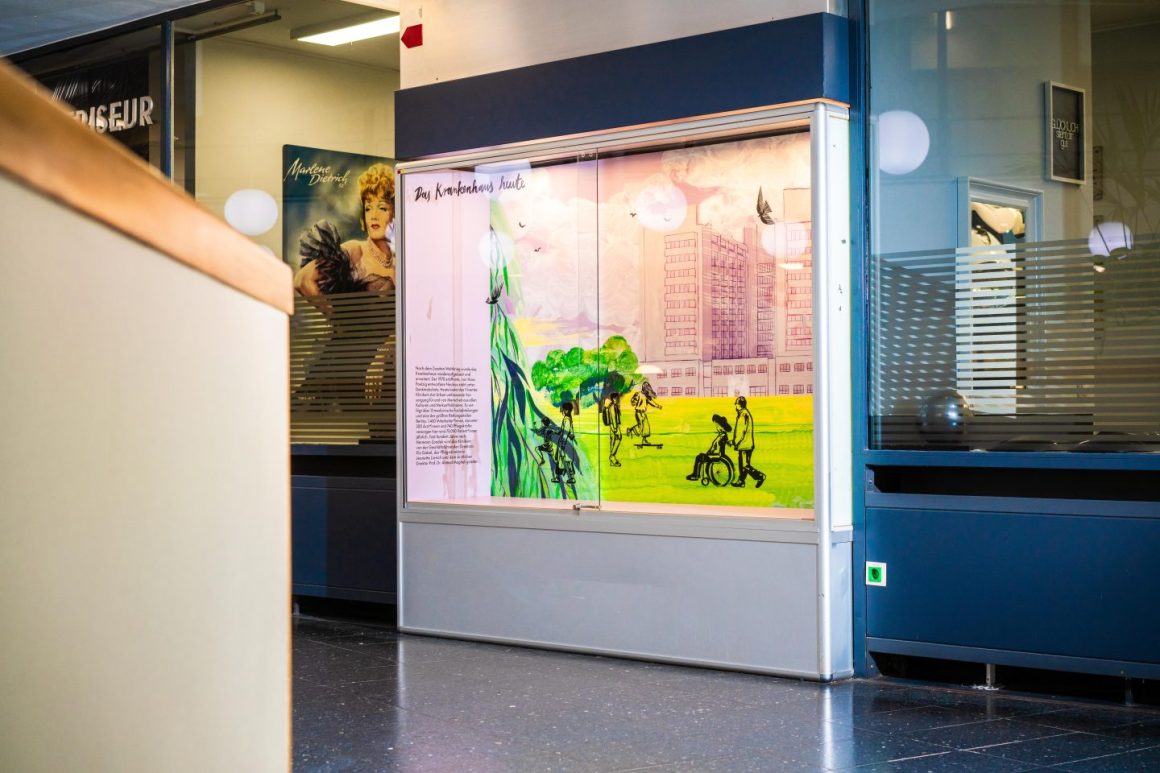

Die Ausstellung ZONDEK – Arzt Am Urban widmet sich nun dem Leben und Wirken dieses berühmten Arztes. Kuratiert wurde die Schau von Ruth Ur, Geschäftsführerin des Freundeskreises Yad Vashem. Die Programmleitung des Projekts – eine Initiative des Freundeskreises Yad Vashem in Kooperation mit dem Vivantes Klinikum Am Urban – hat Lukas Geck inne. In sieben Vitrinen zeigen Illustrationen der Künstlerin Romy Blümel Episoden aus Hermann Zondeks Leben und damit verbunden auch aus der Geschichte des Krankenhauses.

Blümel zeichnet den Himmel über dem Urban zart-rosa, die Bücher hinter Zondek mal grün, mal rot und Jerusalem orange, magenta. Vor allem aber zeichnet sie spiegelverkehrt, denn die Künstlerin malt auf Glas. Ergänzt werden die Illustrationen, in denen alle Farben zu fließen scheinen, durch schwarze gezeichnete Menschen, die das Bild ganz zu einer Geschichte werden lassen.

Eine Geschichte, die erzählen, aber auch erinnern soll. Denn die Erinnerungskultur, sagt Ruth Ur, sei derzeit nicht mehr unbedingt selbstverständlich. »In Deutschland wächst das Gefühl, dass die Erinnerungskultur gescheitert ist. Dem stimme ich nicht zu, aber wir müssen mit verschiedenen Formaten und Orten experimentieren.«

Die Installation im Klinikum Am Urban ist ein Beitrag, neue Ansätze der Erinnerung zu erproben.

Die Installation im Klinikum Am Urban sei ein Beitrag, neue Ansätze der Erinnerung zu erproben und an eine bedeutende Berliner Persönlichkeit zu erinnern. Deshalb möchte die Ausstellung ein Zeichen für die Erinnerungskultur setzen. Wie es bereits die Schau Sechzehn Objekte zum 70. Jubiläum der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem tat, in der unter anderem das Objekt zu sehen war, das Romy Blümel in das Bücherregal Hermann Zondeks gezeichnet hat: sein Holz-Stethoskop.

Mithilfe dieses Instrumentes mag er unzählige Patienten abgehört haben. Einige von ihnen waren berühmt: die Künstlerin Charlotte Berendt-Corinth, der Politiker Gustav Stresemann, den er nach dessen Schlaganfall zu einer Konferenz begleitete, oder – später in Jerusalem – Mitglieder der jordanischen Königsfamilie. Zondek schrieb: »Ich hatte Patienten aus Transjordanien, dem Irak, dem Iran, aus Syrien, aus dem Libanon, aus Ägypten, Zypern, Griechenland, Türkei, ja sogar aus Indien und aus Abessinien.« Er war, wie er in seinen Lebenserinnerungen festhielt, »ein gesuchter Spezialist des Mittleren Ostens« geworden.

Ans Urban kommen auch heute Patientinnen und Patienten aus vielen Ländern, sie suchen Rat und Hilfe bei 300 Ärztinnen und Ärzten und 740 Pflegekräften. Heute gibt es drei Chefs, Pia Gabel, Jeanette Liersch und den Ärztlichen Direktor, Ahmed Magheli.

Der Urologie-Professor sei, betont Ruth Ur, von Anfang an von der Idee der Ausstellung begeistert gewesen. »Hermann Zondek«, sagt Magheli, »ist ein Vorbild für mich: ein hoch angesehener Arzt mit einem starken sozialen Bewusstsein. In vielerlei Hinsicht verkörpert er die Werte, für die Vivantes heute steht«. Viele aus dem großen Vivantes-Team hätten sich sogar mit eigenen Ideen eingebracht. Am Mittwochabend wurde die Ausstellung offiziell eröffnet. Ausnahmsweise einmal ein schöner Grund, ins Krankenhaus zu gehen.

Die Ausstellung »ZONDEK – Arzt Am Urban« ist bis zum 31. Dezember im Vivantes Klinikum Am Urban, Dieffenbachstraße 1, zu sehen. Weitere Informationen unter www.yad-vashem.de