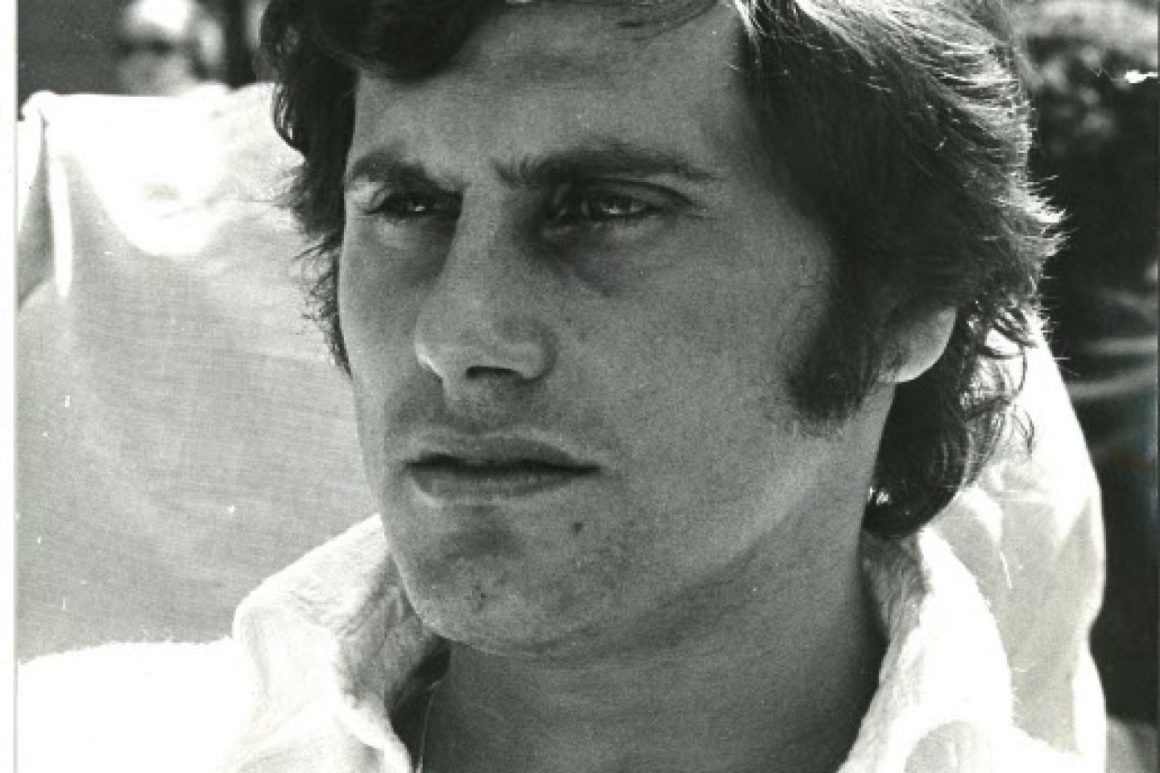

Was bleibt, wenn ein Mann wie Moritz Rajber sel. A., den man als einen »wojlen jad«, einen feinen Kerl, kannte, diese Welt verlässt? Eine Menge, gemessen an der Zahl derer, die ihm am Neuen Israelitischen Friedhof das letzte Geleit gaben. Das war nicht nur seine große Familie, auf die er so unendlich stolz war, sondern es kamen Freunde von nah und fern, von Paris über Frankfurt bis Tel Aviv. Und das hatte mit seinem fast 79 Jahre währenden Leben zu tun, in dem er die meiste Zeit ein Macher und Netzwerker war.

Zur Welt kam Moritz am 29. Januar 1947 in Bayreuth, wohin es seine Eltern aus Berlin verschlagen hatte. Die Mutter Sara stammte aus Sulmierzyce, südlich von Posen, der Vater Berek ebenfalls aus einem Schtetl in Polen. Die beiden kannten sich schon aus der Vorkriegszeit, sie hatte in einer Konditorei als Verkäuferin gearbeitet, wo er seine Ausbildung absolvierte.

Der Erstgeborene hörte zu Hause nur Jiddisch

Im Ghetto von Czenstochau kamen die beiden wieder zusammen, er arbeitete in der Lagerküche, sie als Zwangsarbeiterin in einer deutschen Munitionsfabrik. Die Mutter sprach nicht darüber, der Vater viel. Das prägte den Erstgeborenen, der zu Hause nur Jiddisch hörte. Die dreiköpfige Familie zog nach München, wo ein weiteres Kind, Hella (1950–2020), hinzukam.

Die Wohnung in der Buttermelcherstraße, nahe der einzig erhaltenen Münchner Synagoge aus der Vorkriegszeit in der Reichenbachstraße, sollte zu einem Treffpunkt werden. Moritz und seine beiden jüngeren Geschwister – 1961 war der Nachzügler Robby hinzugekommen – wuchsen in einem Zuhause auf, dessen Türen immer offen standen, für jeden, der eine warme Mahlzeit brauchte und ab und an auch einen Schlafplatz. Der Vater brachte oft Gäste aus der Synagoge mit. Niemand sollte »Schabbes« allein sein.

Viel lieber hätte Moritz Rajber einen Sozialberuf ergriffen, um mit Jugendlichen zu arbeiten.

Sein Geld verdiente Berek Rajber in der Großmarkthalle. Um nicht nur mit Salz, sondern Fleisch handeln zu können, musste Sohn Moritz nach Absolvieren der Riemerschmid-Handelsschule das Metzgerhandwerk erlernen. In dem ungeliebten Beruf brachte er es zum Meister und durfte Lehrlinge ausbilden. Viel lieber hätte er einen Sozialberuf ergriffen, um mit Jugendlichen zu arbeiten.

Diese Neigung lebte er im ehrenamtlichen Bereich aus. Zunächst als Fußballer, später als Berater, baute er den TSV Maccabi München mit auf und war Gründungsmitglied und Aktivist der Zionistischen Jugendbewegung ZJD. Als der Sechstagekrieg ausbrach, ging er als Freiwilliger nach Israel, arbeitete im Kibbuz Matzuva bei Nahariya – als Ersatz für Kibbuzniks, die eingezogen worden waren. Daraus wurden zwei Jahre in Israel. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Metzger am Schuk HaCarmel in Haifa.

1969 geschah etwas, das Moritz weltweit in die Annalen des jüdischen Sports eingehen lassen sollte. Zur Makkabiade 1969 in Israel wollte kein Mitglied der erstmals vertretenen deutschen Delegation die Flagge ins Stadion tragen. Moritz übernahm diese Aufgabe und war sich als Sohn von Schoa-Überlebenden der Symbolik vier Jahre nach der offiziellen Aufnahme der deutsch-israelischen Beziehungen wohl bewusst.

Für jeden Spaß zu haben, unendlich großzügig, doch gleichzeitig sehr arbeitsam

Moritz machte viel Party, war für jeden Spaß zu haben und unendlich großzügig, doch gleichzeitig sehr arbeitsam – ob als Metzger im Betrieb des Vaters, als Betreiber eines Schmuckladens mit Schwester Hella oder im Security-Team bei EL AL. Erst 1978/79 war es endlich so weit, und er bekam die Chance zur Ausbildung als »Jewish Community Worker«. Im Ausbildungslehrgang an der Uni lernte er Anat Rachamim kennen, deren Eltern 1950 aus dem Irak nach Israel geflohen waren.

Die Ehe begründete eine Verbindung von aschkenasischem und orientalischem Judentum und führte zu vier Kindern: Roy, Keren, Limor und Dave, die zwischen 1983 und 1990 geboren wurden. Das war Moritz’ größtes Glück, gepaart mit dem Stolz, dass alle Kinder jüdische Partner heirateten und er noch acht Enkelkinder miterlebte.

An der Uni lernte er seine spätere Frau kennen. Ihre Eltern waren aus dem Irak nach Israel geflohen.

Weniger erfolgreich war ein Versuch in den 90er-Jahren, dauerhaft in Israel Fuß zu fassen. Nach der Rückkehr arbeitete Moritz als Pförtner im Klinikum Rechts der Isar, während seine Frau eine neue Existenz als Veranstaltungsmanagerin jüdischer Events aufbaute. Auch ihr Zuhause war stets ein offenes – ein Gästebuch mit dankbaren Widmungen zeugt davon.

Freude bereitete ihm 2006 eine Audienz bei Papst Benedikt XVI. Er hatte den Radio-Moderator als Stammhörer von Gong 96.3 überzeugt: »Es wäre wichtig, auch einen bayerischen Juden zum Papst mitzunehmen, damit ich sehen kann, wie es bei euch so ist. Den Rabbiner kenn’ ich ja schon.«

Seine Lebenseinstellung war, die Gegenwart zu genießen

Highlights für Moritz bildeten 2010 das 50-Jahres-Treffen der ZJD in Frankfurt, 2015 die European Maccabi Games in Berlin und 2025 die 60-Jahr-Feier des TSV Maccabi München, wo er Chawerim aus alten Zeiten wiedertraf. Sprachlich konnte er mühelos zwischen Jiddisch und Bayerisch switchen. Seine Lebenseinstellung war, die Gegenwart zu genießen, nach dem Motto: »Es wird schojn git sajn!« und »So jung komm’ ma nimmer z’sam«.

Bei der Beerdigung brachte es Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, auf den Punkt: Moritz Moses Rajber war »a Mentsch – in jeder Bedeutung des Wortes. Ein so großes Leben hinterlässt auch eine besonders schmerzliche Lücke«. Und sie fuhr fort: »Aber die Zeit der Dankbarkeit wird kommen. Wenn der Mensch in seinen Kindern weiterlebt, dann müssen wir Moritz nie wirklich missen. Er bleibt bei uns.«