Anfang vergangener Woche wurde in München an zwei historisch einschneidende Ereignisse erinnert. Die neu benannte Abteilung »Public History« des städtischen Kulturreferats und die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern gedachten zum einen der Zerstörung der Münchner Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße.

Am 8. Juni 1938 angekündigt und bereits am darauffolgenden Tag in Gang gesetzt, hinterließ dieses Zerstörungswerk der Nationalsozialisten eine Lücke im Stadtbild und eine Wunde in der Seele des 47 Jahre in dieser Gebetsstätte wirkenden Kantors Emanuel Kirschner. Zum anderen ging es bei diesem Termin auch um die Erinnerung an den hochgelobten Vorbeter, ausgewiesenen Gesangspädagogen und Komponisten von mehr als 100 Werken, der am 28. September 1938 starb.

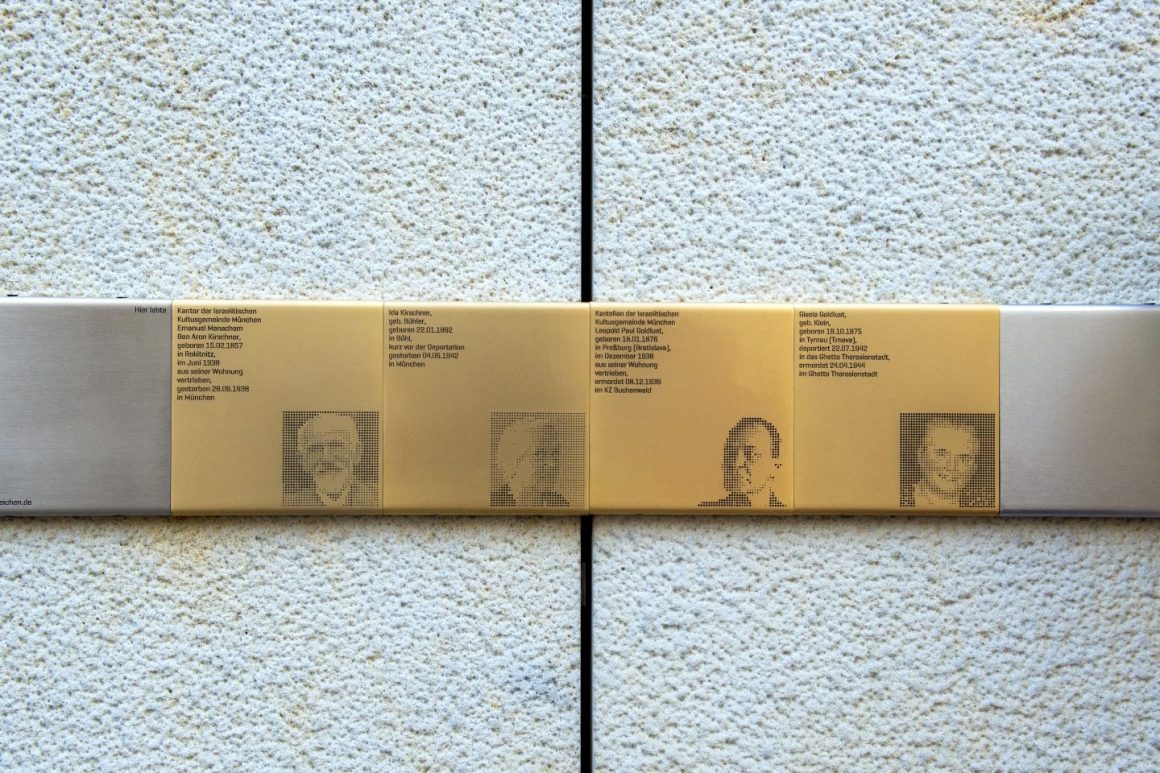

erinnerungszeichen Die Würdigung geschah auf zweierlei Weise. An der Stelle des ehemaligen Gemeindehauses in der Herzog-Max-Straße 7, in dem das Ehepaar Kirschner bis Juli 1938 im 2. Stock gewohnt hatte, wurden Erinnerungszeichen angebracht. Ebenfalls bedacht wurde Leopold Paul Goldlust, der mit seiner Frau Gisela dort seinen Ruhestand verbrachte, bis er in der Pogromnacht vom 9. November 1938 zu einer Scheinhinrichtung am Eingangstor hinausgezerrt wurde.

Nichts würde heute noch an das kinderlose Paar erinnern – er kam in Buchenwald ums Leben, sie in Theresienstadt –, gäbe es nicht die mit ihren Fotos versehenen Erinnerungszeichen.

Emanuel und Ida Kirschner ruhen auf dem Alten Israelitischen Friedhof. Den Söhnen Max und Fritz gelang die Emigration. Maxʼ Memoiren übergab dessen Sohn Fred dem Arzt Bernd Hontschik. Der Chirurg aus Frankfurt kam zur Enthüllung der Kirschner-Erinnerungszeichen ebenso wie die Urenkel-Generation David und Judy Kirschner.

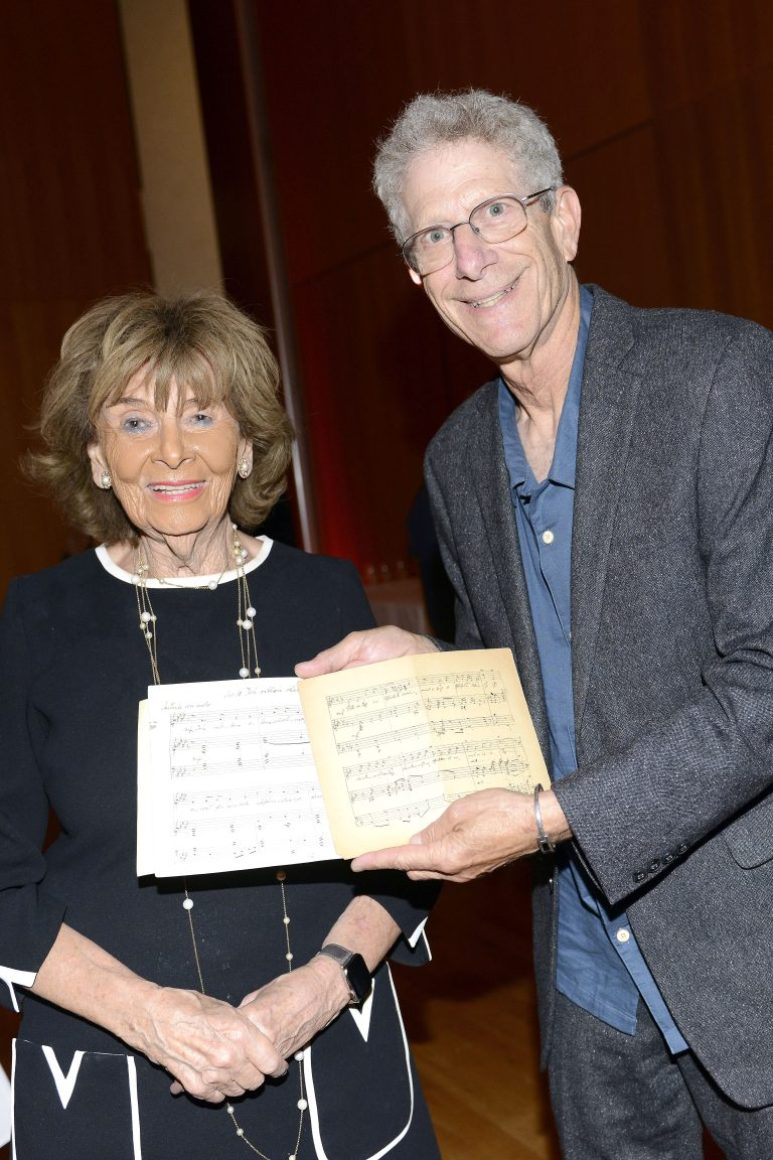

zeremonie An der Zeremonie nahmen zwei Zeitzeugen teil: Ernst Grube, der 1935 mit seinen Eltern und dem Bruder ins Gemeindehaus eingezogen war, wo am 8. Juli 1938 noch seine Schwester Ruth geboren wurde, bevor die Familie ihr Wohnhaus verlassen musste und getrennt wurde, und Charlotte Knobloch, die ihren Vater als kleines Mädchen in die Synagoge begleitet hatte.

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern brachte in ihrer Ansprache auf den Punkt, was der Verlust ihres Zuhauses für die Kirschners, Goldlusts und andere bedeutete: »Das NS-Regime raubte der ganzen jüdischen Gemeinschaft die Lebensgrundlage. Es radierte ihre sichtbaren Zeichen aus und bedeutete ihren Mitgliedern, dass sie nicht länger dazugehörten. Nicht zu ihrer Stadt, nicht zu ihrem Land, nirgends.«

An der Stelle des früheren Gemeindehauses wurden Erinnerungszeichen angebracht.

Am Montagabend vergangener Woche hieß Charlotte Knobloch die Gäste zu einem Gedenkprogramm mit Kompositionen von Emanuel Kirschner im Jüdischen Gemeindezentrum willkommen. Sie zitierte aus Erinnerungen des Kantors, dem Anfang der 1880er-Jahre eine Stelle in San Francisco angeboten worden war. Er lehnte ab. Und so kam es, dass er am Abend des 8. Juni 1938 zum Schlussgebet, als die Torarollen aus der Synagoge entfernt wurden, noch einmal für die Kehilla sang.

GRUSSWORT »Dieses Erinnern in unserer Zeit«, so betonte IKG-Präsidentin Knobloch, sei »ein gemeinsames Anliegen von Politik, Gesellschaft und jüdischer Gemeinschaft«. Dem Gedanken schloss sich in seinem Grußwort auch der städtische Kulturreferent Anton Biebl an. Leben und Werk von Emanuel Kirschner stellte der Historiker Andreas Heusler vor.

Während das bedrückende Filmdokument vom Abriss der Hauptsynagoge über die Leinwand lief, zitierte Armand Presser aus einem Brief Kirschners, der am Ende eines Tagesausflugs nach Kleinhesselohe »von der ›gzar ro’a‹, dem üblen Los« erfuhr und gebeten wurde, »als Abschluss des letzten Gottesdienstes in der Synagoge, die ich vor 51 Jahren mit eingeweiht hatte«, den Psalm 102 zu rezitieren.

Es wäre zu wünschen, dass dieser Vortrag und die Lesung aus den Erinnerungen von Emanuel Kirschner und seinem Sohn Max künftig als Podcast zur Verfügung stünden. Nikola David, Kantor der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Schalom, trug Kirschner-Kompositionen vor, die inzwischen als CD vorliegen.

»gang der erinnerung« An dem Konzert nahmen auch Mitglieder der Familie Cahnmann teil. Aus Israel, England und den USA angereist, hatten sie gemeinsam mit den Kirschners am Vormittag im »Gang der Erinnerung« nach den Namen ihrer Vorfahren gesucht. Nachmittags fuhr die Familie, begleitet von dem Schweizer Historiker Daniel Ammann, zum Alten Israelitischen Friedhof und besuchte die Gräber von Max und Clementine Krämer, geborene Cahnmann, sowie Sigwart Cahnmann, der 1942 noch in München starb, während seine Frau Hedwig, geborene Schülein, drei Monate später nach Piaski deportiert wurde. Zudem fanden sie in München Gräber der Vorgeneration in erstaunlich gutem Zustand vor.

Bei der Enthüllung von Erinnerungszeichen am darauffolgenden Tag für die Ehepaare Krämer und Cahnmann wandte sich IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch vor dem Haus Trautenwolfstraße 4 in englischer Sprache an die Nachfahren: »Diese Gedenkfeier kann nur ein kleines Zeichen der Ehrung sein, die wir den Verstorbenen erweisen. Ereignisse wie diese sind ein zentraler Bestandteil der deutschen Demokratie. Deutschland erinnert sich, weil es sich erinnern muss. Und zum Glück tut es das auch.«