Wenn in Zusammenhang mit dem UN-Teilungsplan für Palästina vom November 1947 von der Gründung Israels sechs Monate später die Rede ist, kommt in aller Regel das Thema Flüchtlinge auf den Tisch. Gemeint sind dann arabische Palästinenser.

Bis heute vererben sie als einzige Flüchtlingsgruppe weltweit diesen Status. Hingegen wird den 900.000 jüdischen Flüchtlingen, die in den 50er- und 60er-Jahren aus den arabischen Ländern vertrieben wurden, kaum mediale Aufmerksamkeit zuteil.

Studie Der französische Historiker Georges Bensoussan hat mit seinem Buch Die Juden in der arabischen Welt nun eine bemerkenswerte Studie vorgelegt, und das mit autobiografischem Bezug. Wurde er doch vor 68 Jahren in Marokko in eine alteingesessene jüdische Familie geboren.

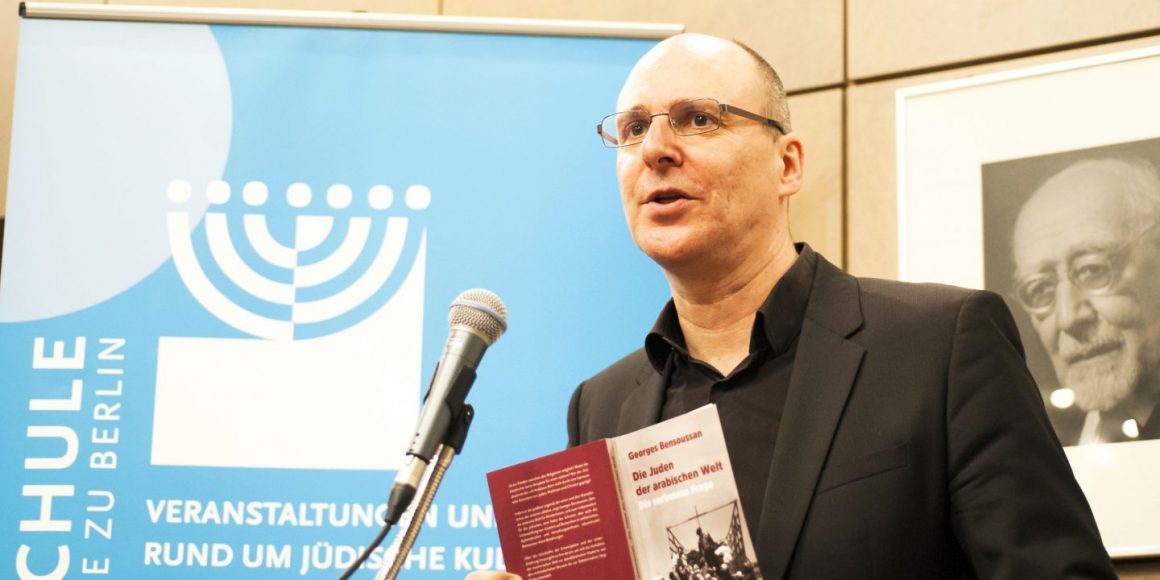

Für die auf Deutsch erschienene Ausgabe hat der Politikwissenschaftler Stephan Grigat das Vorwort geschrieben und darüber in der vergangenen Woche in der Jüdischen Volkshochschule gesprochen.

Die Zuhörer im Gemeindehaus in der Fasanenstraße erfuhren unter anderem, dass der arabische Antisemitismus keineswegs – wie von Forschern vielfach behauptet – erst mit der Gründung Israels eingesetzt hat. Erinnert sei dabei an das Pogrom in Hebron von 1929 oder das von Bagdad im Jahr 1941, wo immerhin ein Drittel der Bevölkerung jüdisch war. Die Vertreibung der Juden aus den arabischen Ländern fand ohne unmittelbares Kriegsgeschehen statt.

Monarchie In Ägypten war dies erst etwas später der Fall, denn selbst nach dem Sturz der Monarchie im Jahr 1953 weigerte sich Muhammad Nagib, der erste Präsident der jungen Republik, der Forderung der Arabischen Liga nachzukommen, jüdisches Eigentum zu konfiszieren.

Das holte dessen Nachfolger Gamal Nasser 1956 nach, als er mit dem antisemitischen Pamphlet Die Protokolle der Weisen von Zion argumentierte und die seit Jahrhunderten in Ägypten lebende jüdische Bevölkerung des Landes verwies. Die Kairoer Gemeinde zählte damals mehr als 70.000 Juden – heute sind es gerade noch fünf Personen. Grigat erwähnte in seinem Vortrag auch, dass sich die deutsche Botschaft in Kairo in einer enteigneten jüdischen Immobilie befindet.

Einen wesentlichen Teil des Buches nehmen der muslimische Antisemitismus und die Ignoranz der französischen Linken ein, einer Gruppe, aus der der Autor selbst kommt. Dabei brachte er eine ganze Reihe von in diesen Kreisen »verbotenen Fragen« zur Sprache, wie etwa den Umstand, dass erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine massive Einwanderung von Arabern nach Palästina erfolgt sei.

Moderne Die Ansicht also, dass jene »Flüchtlinge« dort seit Jahrhunderten ansässig gewesen seien, stimme in den meisten Fällen schlichtweg nicht. Bereits 1928 sei die Muslimbruderschaft als Reaktion auf das Hereinbrechen der Moderne gegründet worden, die als »jüdisch« gebrandmarkt wurde.

»Dies ist das Jahrhundert der Frauen, der Juden und der Dollars« stand in einer der frühen Schriften jener islamistischen Organisation. Die diskriminierende Gleichsetzung von »Frauen und Juden« sollte doch wohl einem linken Weltbild widersprechen.

Georges Bensoussan vergleicht die Weigerung der politischen Linken, den islamischen Antisemitismus zur Kenntnis zu nehmen, mit deren Ignoranz gegenüber dem Stalinismus der 40er- und 50er-Jahre. Dabei bescheinigt Stephan Grigat dem Autor, »äußerst differenziert« vorgegangen zu sein.

Nicht zuletzt deshalb hatten französische Gerichte die Anklagen wegen Rassismus sämtlich verworfen.

Georges Bensoussan: »Die Juden der arabischen Welt. Die verbotene Frage«. Hentrich & Hentrich, Leipzig 2019, 192 S., 19,90 €