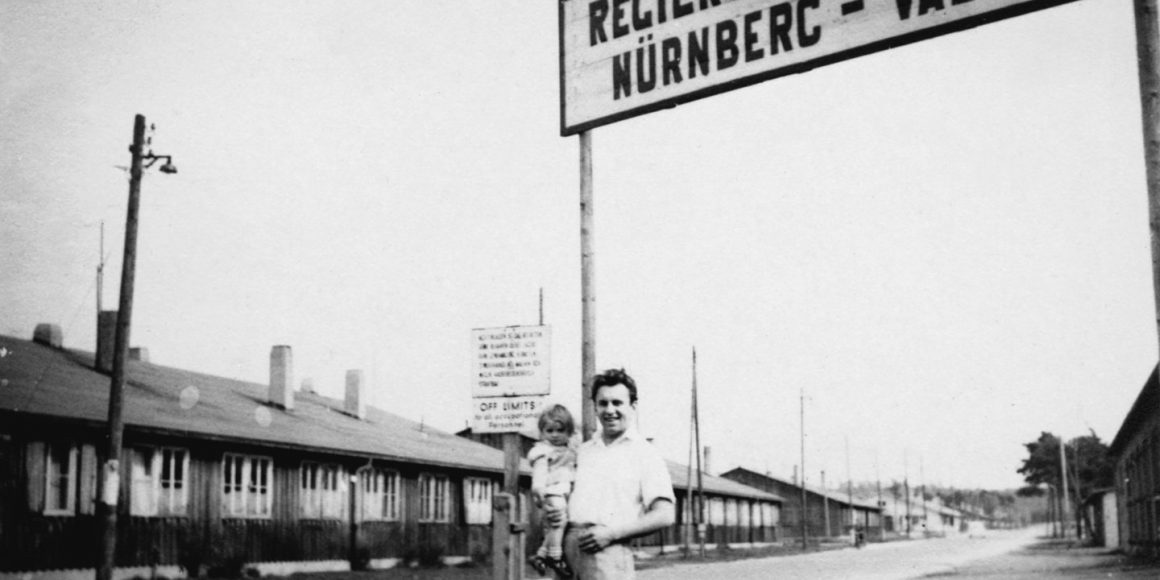

»Ich hatte die Möglichkeit, das Valka-Lager in Nürnberg zu besuchen«, schrieb ein Sozialarbeiter der jüdisch-amerikanischen Hilfsorganisation Joint im Frühjahr 1953. Das Valka-Lager war zu diesem Zeitpunkt das größte noch existierende Lager für sogenannte Displaced Persons (DPs). »Weit über 3000 Menschen aus allen Nationen leben hier.«

Mehrheitlich handelte es sich bei den Bewohnern des Lagers um Balten, aber auch Ukrainer, Tschechoslowaken oder Ungarn fanden hier Zuflucht. Sie hatten ihre Länder nach der Machtübernahme der Kommunisten verlassen oder waren ehemalige osteuropäische Zwangsarbeiter, die nicht in ihre unter sowjetischer Kontrolle stehende Heimat zurückkehren wollten.

Mehr als 3000 Menschen

lebten im Valka-Lager.

Daneben lebten zu dieser Zeit bis zu 50 Juden im Lager. Viele von ihnen waren Rückkehrer aus Israel und hielten sich illegal in der Unterkunft auf. Die europäischen Schoa-Überlebenden waren mit den ungewohnten klimatischen Bedingungen in der neuen Heimat nicht zurechtgekommen oder hatten einfach keine Arbeit gefunden.

Wunschziel Andere sahen das DP-Camp auch als »goldene Brücke« an, über die sie in ihr begehrtes Ziel, die Vereinigten Staaten von Amerika, gelangen konnten. »Sechs jüdische DPs haben sich während meines Besuchs an mich gewandt«, berichtete der Sozialarbeiter. »Sie fühlen sich vergessen und verlassen.« Es gab kein koscheres Essen und keine Möglichkeiten zur Religionsausübung. Das Pessachfest stand vor der Tür. »Dieses Camp ist der letzte Ort, wo Juden leben sollten«, beklagte der Joint-Vertreter. »Die gesamte Atmosphäre hier ist zudem ausgesprochen feindselig, da zu den Bewohnern auch noch eine Gruppe von ehemaligen slowakischen SS-Angehörigen zählt.«

Es gab kein

koscheres Essen und

keine Möglichkeiten

zur Religionsausübung.

Der Hilferuf der jüdischen Bewohner blieb nicht ungehört. Bald kümmerte sich der Joint um sie. Die Hilfsorganisation zahlte jedem jüdischen DP ein monatliches Taschengeld in Höhe von 25 D-Mark und stellte zusätzliche Sachmittel zur Verfügung. Zu Pessach 1953 wurden koschere Mahlzeiten angeliefert. Außerdem konnte der Joint erreichen, dass die deutsche Lagerleitung den Juden erlaubte, das Camp zu verlassen. Sie durften in der nahegelegenen Synagoge von Fürth die Gottesdienste besuchen und mit dem orthodoxen Rabbiner David Spiro und der jüdischen Gemeinde Pessach feiern.

Bürokratie Mithilfe des Joint gelang es den Entwurzelten bald, in die USA, nach Kanada, Australien oder andere Länder zu emigrieren. Manche blieben in Deutschland. Immer wieder fanden im Lauf der Jahre europäische Juden aus den unterschiedlichsten Gründen Unterschlupf im Flüchtlingslager Valka. Im Herbst 1958 kamen zwölf jüdische Familien aus Polen im Camp an. Einige wenige waren deutschstämmig und wollten in Deutschland bleiben, manche hofften auf Familienzusammenführungen mit Angehörigen im europäischen Ausland, andere gaben die USA oder Israel als Ziel an. Bis die Formalitäten erledigt waren, dauerte es einige Monate.

Zu Pessach im Frühjahr 1959 wandten sich jüdische Camp-Bewohner mit folgender Bitte an die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland: »Es wäre für uns sehr umständlich, sich zum Seder in die jüdische Gemeinde Nürnberg oder Fürth zu begeben, denn in den späten Abendstunden hätten wir keine Omnibus-Verbindung mehr zum Lager. Wir verfügen über eigenes Geschirr, Kochgelegenheit, genügend Raum und bitten Sie, uns zu ermöglichen, das Fest im Lager unter uns feiern zu können.«

Zu Pessach im Frühjahr 1959 wandten sich jüdische Camp-Bewohner mit einer Bitte an die Zentralwohlfahrtsstelle

der Juden in Deutschland.

Die Zentralwohlfahrtsstelle überwies den zehn Familien – bestehend aus 18 Erwachsenen und acht Kindern – eine Spende von 300 D-Mark. Es muss ein fröhliches Fest gewesen sein, denn sieben der Familien hatten zu diesem Zeitpunkt schon ihre Einwanderungserlaubnis für die USA erhalten. Für die anderen sollte bald der traditionelle Wunsch »Leschana haba’a be Jeruschalajim« in Erfüllung gehen.