Rabbi Soussan, warum feiern die Juden Neujahr im Herbst?

Wann denn sonst? Mitten im Winter ein Jahr zu beginnen, macht eigentlich keinen Sinn – sondern am Ende einer Jahreszeit. Wir sind jetzt am Ende des Sommers angekommen, und der Herbst beginnt.

Wofür steht Rosch Haschana?

An Rosch Haschana wurde laut der jüdischen Tradition die Erschaffung der Welt vollendet. Es gibt sogar einen kleinen Hinweis darauf gleich am Anfang der Tora: Wenn man die ersten hebräischen Buchstaben nimmt, »Bereschit«, und sie durcheinanderwürfelt, ergibt sich »Be-Tischri« – das bedeutet: im Monat Tischri. Der Mensch wurde am 1. Tischri erschaffen – jedenfalls laut einer bestimmten Meinung im Talmud.

Der Name »Tischri« stammt aus einer altsemitischen Sprache. Leiten sich die jüdischen Monate nicht aus dem Hebräischen ab?

Alle jüdischen Monatsnamen sind eigentlich babylonischen Ursprungs. In der Tora gibt es nur die Zählung: erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat und so weiter.

Sollten wir lieber nach dem jüdischen Kalender leben?

Das Judentum zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir nicht im Elfenbeinturm leben müssen, sondern dass wir überall, wo wir sind, ein Teil der Gesellschaft werden. Und deshalb ist es selbstverständlich für uns, dass wir auch in der »normalen« Zeitrechnung denken und leben, dass wir ein Steuerjahr und Schuljahr haben. Aber natürlich ist es auch schön zu sehen, dass die jüdische Zählung das jüdische Jahr spiegelt. Alle Daten, von der Tora angefangen, spiegeln Besonderheiten und haben damit immer auch eine Geschichte zu erzählen. Und eine der schönsten Geschichten ist die Schöpfungsgeschichte zu Rosch Haschana.

Was unterscheidet den jüdischen vom gregorianischen oder »kirchlichen« Kalender?

Der kirchliche Kalender richtet sich nach der Sonne. Die Muslime wiederum richten sich nach dem Mond. Der jüdische Kalender wiederum richtet sich nach beiden, nach Sonne und Mond. Ein Sonnenjahr, die Umkreisung der Erde durch die Sonne, dauert in der Regel 365 Tage (manchmal 366). Die Umkreisung der Erde durch den Mond dagegen dauert 29 bis 30 Tage. Wenn man das mathematisch ausrechnet, ergibt 29,5 mal 12 genau 354 Tage, was durchschnittlich elf Tage im Jahr »zu wenig« sind. Und damit »rutscht« der Mondkalender sozusagen rückwärts. Das darf im Judentum aber nicht passieren, zum Beispiel deshalb, weil Pessach ein Frühlingsfest ist, und wenn wir das so machen würden wie die Muslime, dann würde Pessach im Jahr rückwärts wandern und würde sich in den Winter hinein verschieben.

Was kann man dagegen tun?

Damit das nicht passiert, hat der jüdische Kalender einen Schaltmonat. Dafür nehmen wir den Monat Adar, der in der ursprünglichen Zählung der Tora der letzte Monat des Jahres ist. Der wird einfach verdoppelt. In 19 Jahren hat der jüdische Kalender sieben Schaltjahre.

Ist das nicht sehr ungenau?

Nein! Das Spannende ist, dass es mittlerweile Messungen gibt, dass diese scheinbar willkürliche Hin- und Herfügung viel genauer ist als alle gängigen Kalender. Alle 19 Jahre ist der jüdische Kalender wieder so genau, dass er mit dem Sonnenjahr übereinstimmt. Wobei selbst der gregorianische Kalender diverse Sekunden pro Hundert Jahre vom Sonnenjahr abweicht – mathematisch gesehen um vieles mehr als der jüdische Kalender.

Welche Rolle spielt Astrologie im Judentum?

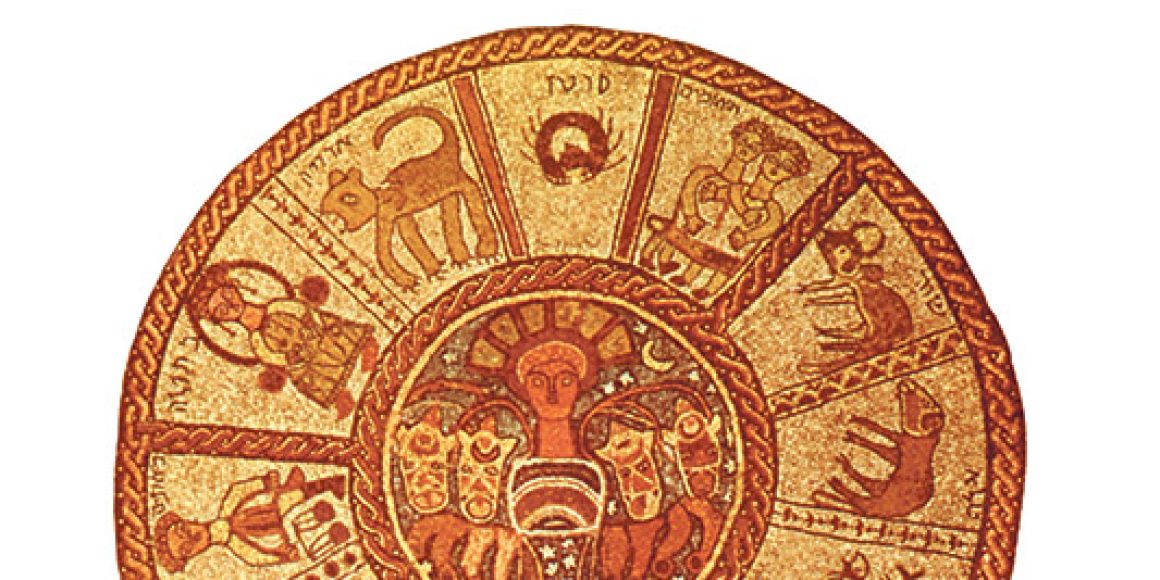

Rosch Haschana fällt in den September oder Oktober und steht im Zeichen der Waage. Manche sagen, das liegt daran, dass an diesem Tag die Taten des Menschen gewogen werden. In vielen alten Machsorim (Gebetsbüchern) finden wir gerade zu den Feiertagen den Kreis mit zwölf Tierzeichen. Andererseits sagt der Talmud: »Ein Masal le-Israel« (Israel kennt keinen Glücksstern). Wir sind nicht von Sternen abhängig, wenn wir uns an die Tora halten.

Mit Rabbiner Julian-Chaim Soussan von der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main sprach Ayala Goldmann.