Den Plänen einer schnellen Rückkehr des ehemaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg aus Übersee ist es zu »verdanken«, dass die Diskussion zum Thema Plagiat weiterhin aktuell bleibt. Seit dem Bekanntwerden des »Falles Guttenberg« stehen vornehmlich die Doktorarbeiten und auch sonstige schriftliche Publikationen von politischen Prominenten im Zentrum dieser Debatte, deren Auswirkungen als »eine völlige Umdeutung von Politik« zu begreifen sind, wie Heike Schmoll in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20. August 2011 schreibt.

Plagiat leitet sich vom lateinischen »Plagium« ab, ein Rechtsbegriff oder Delikt. In seiner ursprünglichen Bedeutung verstehen Juristen darunter den Raub oder Diebstahl eines freien Menschen. Auch wenn Menschenraub und die Entführung einer Person heute noch häufige Delikte sind, werden sie dennoch nicht mit dem Begriff »Plagiat« in Verbindung gebracht. Auch scheinen die ursprüngliche Bedeutung und der Inhalt des Begriffs sich längst verflüchtigt zu haben. Und in seiner heutigen Form ist Plagiat im jüdisch-traditionellen Bereich »kein Thema«.

erinnerung In meiner Jugend fragte einst ein aufgeweckter Junge unseren Lehrer in der jüdischen Elementarschule in Hinsicht auf die Friedensmissionen des Propheten Jesaia (Jes. 2,1–5) und des Propheten Micha (Micha 4,1–4): »Welcher Prophet hat nun von dem anderen abgeschrieben?« Der Rebbe antwortete mit einem Schmunzeln. Dies war damals weder ein Thema noch ein Delikt.

Eine spätere Erinnerung aus der Jeschiwa-Zeit beleuchtet treffender, wie in diesen Kreisen geistiges Eigentum betrachtet und bewertet wurde. Gewöhnlich pflegte der Rabbiner am Ende eines »Seman« (Semester) die Schüler mit folgendem Hinweis auf die Heimreise zu schicken: Wenn man euch in eurer Gemeinde bittet, am Schabbatnachmittag oder am Festtag am gedeckten Tisch eine Schriftdeutung (Derascha) zu halten, so könnt ihr all das, was ihr von mir gelernt habt, in eurem Namen, als eure Lehrsätze, verkünden. Aber hütet euch davor, warnte er uns Schüler eindringlich, eure »Weisheiten« in meinem Namen zu tradieren.

In der heiligen Schrift fand das Plagium in seiner ureigenen Bedeutung als Menschenraub und Entführung im 2. Buch Moses 21,16; im 5. Buch Moses 24,7 und in erweiterter Form im Psalm 105,17 seinen Niederschlag. In der rabbinischen Literatur wird das Diebstahlverbot des Öfteren auf Menschenraub bezogen, so zum Beispiel bei Sanhedrin 86 a; Rambam Hilchot Genewa 9,1: »Das Plagium in seiner gegenwärtig üblichen Bedeutung jedoch hat auffälligerweise im Talmud weder Namen noch Erörterung gefunden.« (Zitat aus Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, MGWJ, 28. Jahrgang, S. 307)

Schule An einer Stelle einer Baraita, einer nicht kodifizierten, talmudischen Literaturstelle (Mechilta 89 b; Tosifta Baba Kama 7,8), lesen wir, dass derjenige wie ein Dieb zu werten ist, der von einem Schulkameraden einen Abschnitt, den jener laut rezitiert, ablauscht. Jedoch hat er dem Anderen, dem Rezitierenden, keinen materiellen oder geistigen Schaden zugefügt, meint der Talmud. Daher könne auch kein Diebstahl oder ein Plagiat vorliegen.

Man muss festhalten, dass die Entwendung von fremdem geistigen Eigentum in der Welt der klassischen Gelehrten nicht als eine Form des Diebstahls oder ein Delikt betrachtet wurde. Aufgrund der besonderen Charakteristiken der Geistestätigkeit unserer Weisen, was das Lehren und Lernen betrifft, wird das Delikt des sich Aneignens von fremdem geistigen Eigentum in der jüdischen Gelehrtenwelt von einer ganz anderen Seite beleuchtet: In der Welt des Beit Hamidrasch kann eine originelle Schöpfung in der klassischen Literatur nur dann einen berechtigten Anspruch auf Akzeptanz oder Würdigung erheben, wenn sie als Niederschlag der geistigen Atmosphäre vergangener anerkannter und gelehrter Meister erscheint.

Gerade deshalb schien es für so manche, noch nicht bekannte Studierende einfacher, Aussagen, Interpretationen oder ganze Werke eines alten, anerkannten Namens »auszuborgen« und diese als eigene Werke »unter fremder Flagge« auf die hohe See der Veröffentlichungen zu schicken. Aufgrund dieses Modells entstand im Altertum eine literarische Gattung: die »pseudepigraphe Literatur«. Als Pseudepigraphie, wörtlich etwa »die Falschzuschreibung«, bezeichnet man das Phänomen, dass ein Text fälschlicherweise einem bekannten Verfasser zugeschrieben wird. Jedoch, dies ist ein anderes Delikt.

lehrsatz Nach allgemeiner Einstellung der jüdischen Gelehrtenwelt sind nur die im Namen des Tradenten überlieferten Worte oder Schriften die würdigen Träger und Erhalter der Wirksamkeit des Lehrsatzes und des Lehrers. Nur diese können ihnen auf Dauer Bestand verleihen. Daher war es bereits in der talmudischen Zeit eine Mizwa, eine religiöse Pflicht, den Namen des Urhebers wie auch die, aller späteren Übermittler auf dem Weg des Tradierens, ausdrücklich anzuführen (Jer. Schabbat 1,1; Jer. Kidduschin 1,7).

Ein Wandel der Zeiten und die Veränderung der Sitten sind auch in der rabbinischen Welt wahrzunehmen. Die talmudischen Ausdrücke »wehaidna« und »wehaschta«, die »heute, in unserer Zeit« bedeuten, leiten oft die notwendig gewordenen Änderungen ein. Es ist nicht erlaubt, gehörte oder anders überlieferte Lehrsätze anonym weiterzugeben oder in eigene Werke, ohne Angabe des Überlieferers, einzufügen. Und es ist, talmudisch gesehen, ein »kal vachomer«, das heißt, wenn schon der leichtere Tatbestand untersagt ist, das Gehörte als eigenes Gedankengut weiterzugeben, umso mehr das strengere Verbot, fremdes Gut unter eigenem Namen zu veröffentlichen und zu verbreiten.

Der Autor war bis 2002 Landesrabbiner von Württemberg.

Plagiat – Geistiger Diebstahl

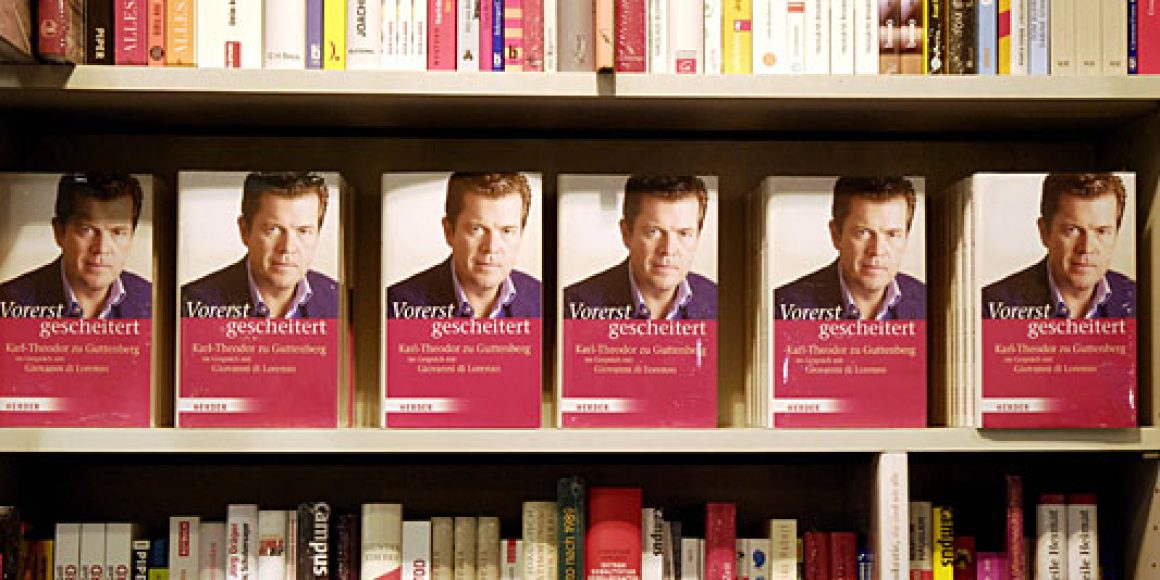

Am Anfang stand eine kleine Textstelle, die ein Juraprofessor ohne die entsprechende Zitatquelle in der Dissertation des damaligen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg mit dem Titel »Verfassung und Verfassungsvertrag. Konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU« im Februar 2011 fand. Drei Monate später trat der CSU-Politiker deswegen zurück, die Doktorwürde wurde ihm wegen Plagiats entzogen. Das Strafverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft im November 2011 gegen eine Geldbuße eingestellt. Inzwischen nehmen Webseiten wie »PlagiPedi Wiki« und »VroniPlag Wiki« die schriftlichen Arbeiten von Politikern und Personen des öffentlichen Lebens kritisch unter die Lupe. Der freidemokratischen Europaabgeordneten Silvana Koch-Mehrin wurde wegen »copy – paste« der Doktorgrad abgesprochen, sie klagt dagegen. Der FDP-Politiker Jorgo Chatzimarkakis und die Tochter des CSU-Politikers Edmund Stoiber, Veronica Saß, verloren ihren akademischen Grad. Auch der ehemaligen SPD-Sprecherin Margarita Mathiopoulos soll der Doktortitel wegen Plagiats nach Angaben der Bonner Universität abgesprochen werden.