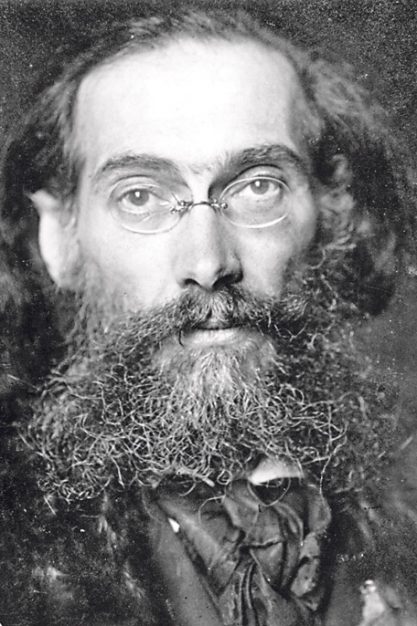

Im 19. Jahrhundert sind nicht wenige deutsche Juden aus unterschiedlichen Gründen zum Christentum übergetreten. Der libertäre Kulturphilosoph und Dichter Gustav Landauer (1870–1919) hat sich zwar nicht taufen lassen, ist aber im Jahre 1892 aus der israelitischen Religionsgemeinschaft ausgetreten. Erst viel später eröffneten ihm die Schriften seines Freundes Martin Buber (1878–1965) einen neuen Zugang zur Welt der jüdischen Spiritualität.

verbindung Landauer bemühte sich in der Folgezeit um eine Synthese von Anarchismus und Judentum. Wie eine solche auf den ersten Blick unmögliche Verbindung überhaupt gedacht werden kann, zeigen Landauers Veröffentlichungen über jüdische Fragen, die der Historiker Siegbert Wolf jetzt zusammengestellt und mit erläuternden Anmerkungen versehen hat.

Wolf ist ein ausgewiesener Kenner des Werkes von Landauer. Seit 2008 gibt er die Ausgewählten Schriften heraus. Bis 2014 sollen insgesamt zehn Bände vorliegen. Darüber hinaus plant Wolf eine mehrbändige Briefedition sowie einen Band Zeitgenossen über Gustav Landauer. Dieser ungewöhnliche Einsatz für das Werk des 1919 ermordeten Publizisten und Politikers verdient Anerkennung und Lob.

Die dem hier vorzustellenden Buch beigefügte Zeittafel gewährt einen Überblick über Landauers wechselvolle Lebensgeschichte, seine philosophischen Interessen, die literarischen Werke und die politischen Aktivitäten. Die lange Einleitung des Herausgebers ist außerordentlich informativ. Auch die Anmerkungen sollte man nicht überschlagen, denn sie enthalten sowohl den Text ergänzende Angaben als auch Literaturhinweise, die eine Vertiefung in die Materie ermöglichen.

Der Leser erfährt, dass Landauers Konzept eines kommunitären Anarchismus ohne den Tanach gar nicht zu verstehen ist. Für die von ihm geforderte periodische Neuverteilung von Boden unter den Mitgliedern der einzelnen Gemeinschaften berief sich Landauer auf die Tora: »Da sollst du die Posaune blasen lassen durch all euer Land am zehnten Tage des siebenten Monats als dem Tag des Ausgleichs. (…) Und ihr sollt das fünfzigste Jahr heiligen und ihr sollt ein Freijahr ausrufen im Lande allen, die drinnen wohnen; denn es ist euer Jobeljahr; da soll ein jeglicher bei euch wieder zu seiner Habe und zu seinem Geschlechte kommen« (3. Buch Moses 25, 9-10). Es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, die Idee des Jobeljahres in der Neuzeit in die praktische Politik umzusetzen.

In innerjüdischen Streitfragen vertrat Landauer bestimmte Standpunkte, die Wolf klar und deutlich herausarbeitet. So erklärt der Herausgeber zum Beispiel, warum Landauer den politischen Zionismus ablehnte. Er referiert auch Landauers Kritik an den Assimilationsbemühungen der westeuropäischen Diasporagemeinden. Vom Judentum forderte Landauer ein besonderes Engagement für die Regeneration der gesamten Menschheit.

synthese Kann man Gustav Landauers Positionen auf einen Nenner bringen? Charles B. Maurer hat von einem mystischen Anarchismus gesprochen, Adam Weisberger von seinem mystischen Messianismus. Mehrere Artikel im vorliegenden Buch dokumentieren den bereits erwähnten Einfluss von Bubers Schriften auf das Denken von Landauer. Es ist bemerkenswert, dass die Lehre Bubers sowohl vom Kabbala-Forscher Gershom Scholem als auch vom Literaturwissenschaftler Baruch Kurzweil als eine Philosophie des religiösen Anarchismus bezeichnet worden ist. In diesem Rahmen wird eine Synthese verschiedener Lebensstile und Weltanschauungen erprobt. Für eine bestimmte Gruppe moderner Juden war und ist auch in unseren Tagen eine solche »Mischung« offensichtlich attraktiv. Konservative Kreise aber lehnen derartige Synthesen als antinomistisch und unjüdisch ab.

Gustav Landauer: »Philosophie und Judentum: Ausgewählte Schriften«. Band 5. Hrsg. von Siegbert Wolf, Edition AV, Lich 2012, 437 S., 22 €