Mitte März stellte Bundesinnenministerin Nancy Faeser ihren »Aktionsplan gegen Rechtsextremismus« vor, und unter Punkt vier heißt es: »Verfassungsfeinde aus dem öffentlichen Dienst entfernen«. Konkret: Die Instrumente des Beamten- und Dienstrechts sollen ausgebaut und Disziplinarverfahren beschleunigt werden.

Eine neue »Koordinierungsstelle« beim Verfassungsschutz soll »umfangreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten« anbieten. Den »Ermittlungsführenden« in solchen Fällen – Faeser spricht ähnlich wie ihr Amtsvorgänger Horst Seehofer (CSU) davon, dass es sich gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung nur »um ganz wenige« handele – werden »Best-Practice-Empfehlungen« in Aussicht gestellt. Kann die Sozialdemokratin Faeser nun das, was sie mit dem neuen Sieben-Seiten-Papier schwarz auf weiß besitzt, getrost nach Hause tragen?

Eine neue »Koordinierungsstelle« beim Verfassungsschutz soll »umfangreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten« anbieten.

Der gesellschaftliche Druck ist da: Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, beispielsweise sprach vor zwei Wochen in einer Rede in Magdeburg an, wie hochgefährlich Rechtsextremisten gerade in den Sicherheitsbehörden sind. Unter Hinweis auf die Drohungen des »NSU 2.0« forderte Schuster, »die hessische Polizei genau unter die Lupe zu nehmen, damit nicht «noch einmal Strukturen wie beim NSU in Thüringen unentdeckt bleiben». Schuster appellierte an Polizisten oder Soldaten, nicht einem falschen Korpsgeist zu unterliegen, sondern Zivilcourage zu zeigen und Anzeige zu erstatten, «das ist ein Dienst an allen Kollegen und an der Demokratie».

NSU 2.0 Die Rechtsanwältin Seda Ba’ay-Yıldız aus Frankfurt am Main, seit Jahren vom «NSU 2.0» bedroht, kommentierte Faesers Aktionsplan ernüchtert: «In Hessen hat man es nach dreieinhalb Jahren immer noch nicht geschafft, nachweislich rechtsextreme Polizisten des 1. Polizeireviers in Frankfurt zu feuern. Ich bin daher skeptisch. Und Jens Maier hat auch wieder angefangen, als Richter zu arbeiten.»

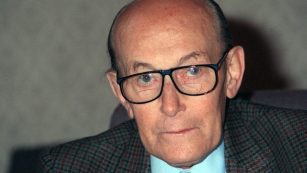

Gerade der Fall des rechtsextremen AfD-Politikers Maier zeigt eindrücklich, wie kompliziert in der Praxis alles sein kann. Denn obwohl der gute Wille bei allen Beteiligten da war, Maier von der ihm laut Abgeordnetengesetz zustehenden «Wiederverwendung» im sächsischen Justizdienst abzuhalten, ist Maier seit Montag vergangener Woche wieder Richter, nun im Amtsgericht in der Kleinstadt Dippoldiswalde nahe Dresden. Er trat seinen Dienst «ordnungsgemäß» an, wie sein neuer Vorgesetzter mitteilte.

Maier war bis zu seiner Wahl 2017 in den Bundestag Richter am Landgericht Dresden, im September 2021 hatte er ein neues Bundestagsmandat knapp verfehlt. Nun soll er sich um «allgemeine zivilrichterliche Angelegenheiten» und mit einem kleinen Anteil um «Nachlasssachen und kleine Nebengebiete» kümmern. Ein Rechtsextremer spricht also demnächst wieder Urteile «im Namen des Volkes» – «ein Dammbruch», wie Ronen Steinke von der «Süddeutschen Zeitung» kommentiert. Er meint, die sächsische Justizministerin Katja Meier habe sich zu lange von ihrem Haus abraten lassen, gegen Maiers Rückkehr vorzugehen.

Dienstpflicht Tatsächlich hat sich die Grünen-Politikerin Meier sehr lange auf die Option konzentriert, dass der frühere Dienstvorgesetzte, also das Landgericht Dresden, ein Disziplinarverfahren gegen Maier einleiten muss. Erst nach erheblichem öffentlichen Druck entschied sie sich im Februar, beim zuständigen Dienstgericht in Leipzig den Antrag auf Versetzung Maiers in den Ruhestand zu stellen – «zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege». Zudem soll ihm per Eilantrag die Führung der Amtsgeschäfte verboten werden.

Der Fall des AfD-Politikers Maier zeigt eindrücklich, wie kompliziert alles sein kann.

Das Disziplinarverfahren beim Landgericht Dresden gibt es zwar mittlerweile, Maier bekam es aber erst nach Dienstantritt in Dippoldiswalde zugestellt. Maier steht demnach unter Verdacht, «die Dienstpflichten zur Verfassungstreue, zur politischen Mäßigung und zu achtungs- und vertrauenswürdigem Verhalten» verletzt zu haben.

Alles kann nun dauern. Und wie es ausgeht, ist schwer vorauszusagen. Wenn das Dienstgericht schon in den nächsten Tagen Maier die Führung der Amtsgeschäfte tatsächlich verbieten sollte, steht ihm das Rechtsmittel der Beschwerde zu. Und Maier hat im Streit mit dem Freistaat bereits demonstriert, dass er sich energisch wehren will: Mandatiert hat er den rechten Szeneanwalt Jochen Lober.

Zuverlässigkeit Noch unübersichtlicher wird alles, weil zudem immer noch die Richteranklage in der Diskussion ist, bei der der Landtag entscheiden müsste, ob die «demokratische Zuverlässigkeit» des Richters Maier gegeben ist. Aus Sicht des sächsischen Justizministeriums ist dieses Instrument ein «integraler Bestandteil des grundgesetzlichen Konzepts des streitbaren, wehrhaften demokratischen Rechtsstaats».

Aber die CDU-Landtagsfraktion hat Vorbehalte, die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag steht somit auf der Kippe. Die SPD-Landtagsfraktion wiederum ließ per Gutachten feststellen, dass der AfD-Mann keinen Bescheid zur Wiedereinsetzung hätte erhalten müssen. Sie veröffentlichte das aber erst, nachdem Maier seinen Dienst in Dippoldiswalde bereits angetreten hatte, als es also schon zu spät war. Bestimmen Formalismus und Angst das Geschehen in Sachsen, wie Kritiker argwöhnen?

Die grüne Landesjustizministerin Meier kommentiert auf Anfrage der Jüdischen Allgemeinen die Absicht der neuen Bundesregierung, mehr gegen rechtsextreme Staatsdiener zu tun: «Wir sind uns alle einig, dass Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst nichts zu suchen haben. Die Frage ist, ob unsere rechtsstaatlichen Instrumente ausreichen oder ob wir sie erweitern müssen. Wir brauchen deshalb jetzt eine ernsthafte, bundesweit geführte Debatte über Änderungen in den Abgeordnetengesetzen ebenso wie im Disziplinarrecht.»

Ihre «spezifischen Erfahrungen aus Sachsen» will sie der Bundesinnenministerin «gerne zur Verfügung stellen».