Am 3. Dezember 1998 unterzeichnete die Bundesrepublik die »Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden«, die sogenannten Washington Principles. Damit verpflichteten sich staatliche Einrichtungen in Deutschland, »NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut, insbesondere aus jüdischem Besitz« zu identifizieren und, wo möglich, den rechtmäßigen Eigentümern herauszugeben.

Es scheint eine rechtliche Selbstverständlichkeit, Eigentümern ihr Eigentum zurückzugeben. An dieser Selbstverständlichkeit war die junge Bundesrepublik jedoch krachend gescheitert. Zwar wurden Anfang der 50er-Jahre das Bundesentschädigungsgesetz und das Bundesrückerstattungsgesetz verabschiedet.

Die Rückerstattungs- und Entschädigungsakten gehören zu den berührendsten Archivalien der Nachkriegszeit. Schwer traumatisierte Menschen, die oft genug nur das nackte Leben gerettet hatten, waren gezwungen, Bürokraten penibel genau zu belegen, was ihnen widerfahren oder was abhandengekommen war.

BITTSTELLER Viele Antragsteller wurden wie Bittsteller behandelt. Häufig verstarben die Antragsteller vor Verfahrensabschluss, noch häufiger wurden aber gar keine Anträge gestellt.

Dies vor allem, wenn die Opfer nicht nur ihrer Kunstwerke, sondern auch ihres Lebens beraubt worden waren. Oft hatten dann – sofern überhaupt vorhanden – die Erbberechtigten, insbesondere sehr entfernte Verwandte, überhaupt keine Kenntnis von den Vermögensgegenständen, auf die sie Anspruch hätten erheben können.

Während im Strafrecht Verjährungsfristen verlängert oder gar – bei Mord – aufgehoben wurden, um NS-Unrecht aufarbeiten zu können, geschah dies im Zivilrecht nicht. Alle Rückgabeansprüche verjährten 30 Jahre nach der Tat. Damit war dem Rechtsfrieden gedient, nicht aber der Gerechtigkeit.

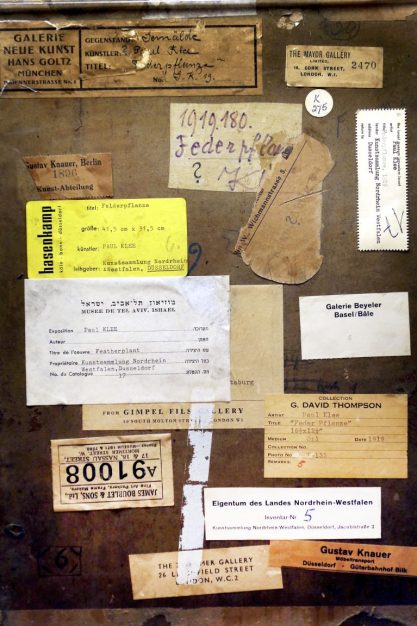

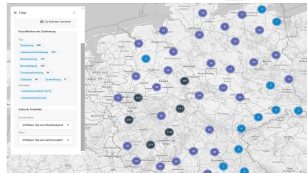

DATENBANK Insofern war es 1998 richtig, zumindest bei staatlichen Einrichtungen tätig werden zu wollen. Ebenso war es richtig, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters das Zentrum Kulturgutverluste einrichtete. Dessen Datenbank www.lostart.de gilt als ein wichtiges Recherchewerkzeug – für Anspruchsteller und für Museen. Doch wo steht die deutsche Provenienzforschung heute?

Die Stiftung Weimarer Klassik gehört zu jenen Einrichtungen, die sehr rasch gearbeitet haben. Das haben längst nicht alle Institutionen.

Ein Beispiel ist die Stiftung Weimarer Klassik, die seit 2010 ihre Bestände auf NS-Raubgut untersucht. Vor Kurzem hat sie den Abschluss der Arbeiten und die Restitution von 2507 Kunstwerken bekannt gegeben. Das ist eine beeindruckende Arbeit. Doch gehört die Stiftung damit zu jenen Einrichtungen, die sehr rasch gearbeitet haben.

Spricht man aber mit Verantwortlichen in Museen, so gehen die Einschätzungen auseinander. Die einen vermuten, dass 20 Prozent der infrage kommenden Provenienzen verbindlich geklärt seien, andere schätzen eher fünf Prozent. Beides wäre 20 Jahre nach den Washington Principles ein mageres Ergebnis. Fragt man nach den Ursachen, gibt es zwei wesentliche Punkte: Mittel und Personal. Ersteres ist eine politische Entscheidung, Letzteres ist komplex.

GEHÄLTER Die Gehälter im öffentlichen Dienst ziehen nicht immer hoch qualifizierte Experten an. Zudem ist bei NS-Raubkunst der Aufgabenrahmen verschoben.

Es besteht kein Zweifel, dass hervorragend ausgebildete Kunsthistoriker die Provenienz eines Bildes, sei es von Raffael, sei es von Max Liebermann, auf höchstem Niveau zu dokumentieren vermögen. Nun waren Eigentumsübergänge aus jüdischem Vermögen nach 1933 sehr unterschiedlich, oft komplex und nicht immer eindeutig.

Das Auswerten von Bilanzen, Grundbucheinträgen und Kreditverträgen, die Überprüfung von Rechtsgeschäften auf Drittvergleichsbeständigkeit – und das alles kontextualisiert mit der Lebens- und Rechtswirklichkeit im NS-Regime – sind nur einige von zahlreichen Spezialgebieten, die nicht zum Ausbildungskanon von Historikern und Kunsthistorikern gehören.

Trotz des zumeist beeindruckenden Engagements der musealen Provenienzforscher fehlen oft die Mittel, spezialisierte Experten anderer Fachrichtungen bei der Untersuchung verfolgungsbedingter Vermögensverlust-Umstände hinzuzuziehen.

KAPAZITÄTEN Einrichtungen wie das Zentrum Kulturgutverluste oder das Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München leisten wertvolle Arbeit. Aber auch sie können den Bedarf an speziell ausgebildeten Experten nicht kompensieren. In dieser Situation kommt nun die seit einigen Jahren verstärkte Befassung mit kolonialer Kunst hinzu, die weitere Kapazitäten der Provenienzforscher bindet.

Die Leuphana-Universität und die Volkswagen-Stiftung schufen jüngst die erste dauerhaft eingerichtete Professur für Provenienzstudien.

Die Leuphana-Universität in Lüneburg und die Volkswagen-Stiftung haben jüngst darauf reagiert. Sie schufen die erste dauerhaft eingerichtete Professur für Provenienzstudien.

Es ist mit Blick auf die erfreulichen Rahmenbedingungen zu erwarten, dass dort nicht nur auf höchstem Niveau Provenienz-Experten ausgebildet, sondern auch, dass diesen fächerübergreifend Wissen und Methoden vermittelt werden. Das ist nicht nur ein vielversprechender und zielführender Ansatz, sondern auch auf verschiedenen Ebenen eine Notwendigkeit.

CORONA Auch und gerade in der Corona-Pandemie bietet sich dem Staat eine Möglichkeit, seiner Verantwortung im Allgemeinen und jener aus den Washington Principles im Besonderen gerecht zu werden.

Staatliche Sonderbudgets wären eine Möglichkeit, um auch in der Corona-Krise der Rückgabe-Verantwortung gerecht zu werden.

Denn das Staatsvermögen besteht eben nicht nur aus Infrastruktur oder Kunstgegenständen, sondern auch aus wissenschaftlichem Know-how und Reputation im In- und Ausland. Es gibt keinen großen Dissens darüber, dass der Staat auf die Folgen der Pandemie vor allem mit massiven Investitionen reagieren muss.

In der gegenwärtigen Krise Sonderbudgets und – ohnehin in der Regel befristete – Projektstellen im Bereich der Provenienzforschung und vor allem der Ausbildung von Experten zu schaffen, bringt bereits kurzfristig wirtschaftliche Effekte.

Es würden zudem endlich die personellen Kapazitäten entstehen, sich mit aller gebotenen Gründlichkeit grundsätzlichen und strukturellen Fragen der Provenienzforschung widmen zu können.

Durch die Sonderbudgets könnte zudem ein intensiverer Austausch mit Kollegen aus anderen Disziplinen und Teilen der Welt erfolgen. Außerdem könnten Spezialfragen an die sonst oft zu teuren Spezialisten vergeben werden. So ließe sich von deren Expertise profitieren.

Geklärt wurden bislang zwischen fünf und 20 Prozent der Provenienzen, schätzen Experten.

Der größte Profiteur wäre zweifelsfrei der deutsche Staat: Die Rückgabe von Eigentum ist ohnehin eine staatliche Verpflichtung. Der Staat könnte über die wirtschaftlichen Impulse innerhalb Deutschlands hinaus seine internationalen Verpflichtungen aus den Washington Principles erfüllen und hätte zudem in die Reputation der Bundesrepublik im In- und Ausland investiert.

MUT Wenn auf diesem Weg mutig vorangeschritten wird, sind in einigen Jahren die meisten Provenienzforschungen abgeschlossen, und die entsprechenden Fachabteilungen könnten wieder auf den heutigen Umfang gebracht werden.

Politiker, die bei Gedenkveranstaltungen die deutsche Verantwortung für NS-Unrecht betonen, tun gut daran, aus der pandemiebedingten Wirtschaftsnot eine Tugend zu machen – und für das Selbstverständliche zum Nutzen aller genau jetzt Mittel bereitzustellen: für die Rückgabe von Eigentum an Eigentümer und die Dokumentation von Unrecht.

Der Autor ist Historiker an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.