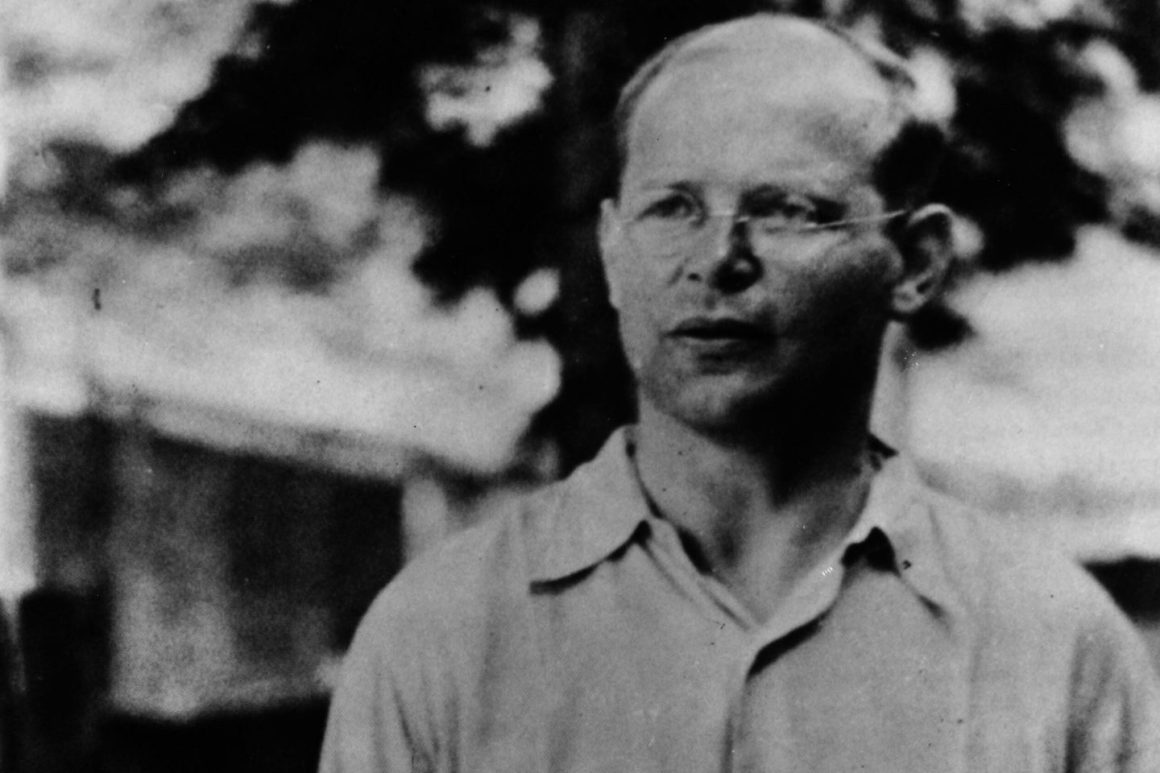

Er zählt zu den großen Gestalten der Kirchengeschichte. Auch der katholische Kardinal Gerhard Ludwig Müller hat keine Probleme damit, den evangelischen Theologen und NS-Gegner Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) als »Märtyrer der ganzen Christenheit« zu würdigen.

Doch Bonhoeffers Erbe ist auch bedroht: Zuletzt versuchten evangelikale christliche Nationalisten in den USA, Bonhoeffers Namen für militante Aktionen zu Gunsten von Donald Trump zu missbrauchen. Der Widerstandskämpfer werde »dazu benutzt, politische Gewalt zu legitimieren«, heißt es in einem im Oktober veröffentlichten Schreiben deutscher und amerikanischer Theologen. Auch die Nachfahren Bonhoeffers protestierten.

Kopfschütteln über Theologiestudium

Bonhoeffer wurde am 4. Februar 1906 in Breslau in eine politisch liberale, großbürgerliche Familie hineingeboren. Er wuchs zusammen mit sieben Geschwistern in Berlin auf, wo sein Vater Karl Professor für Neurologie und Psychiatrie war. Karl Bonhoeffer war nicht besonders religiös. Die Mutter Paula, eine Pfarrerstochter, vermittelte Dietrich zwar eine christliche Erziehung, aber ohne große kirchliche Bindung. Bonhoeffers Wunsch, Theologie zu studieren, löste in der Familie Kopfschütteln aus.

Schon mit 25 Jahren hatte der theologische Überflieger seine Promotion und Habilitation abgeschlossen. Früh vernetzte er sich international. Als Vikar ging er 1928 in die deutsche Gemeinde nach Barcelona. Ein weiterer Auslandsaufenthalt 1930 in New York sollte ihn langfristig prägen: In den Kirchengemeinden Harlems lernte er praktische Pastoralarbeit kennen und befasste sich mit Fragen des Friedens und des Rassismus.

Kirche für andere da

Nach Deutschland zurückgekehrt, hielt er an der Berliner Universität zu Beginn der 30er Jahre Vorlesungen über die Geschichte der Theologie. »Die Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist«, lautet eine seiner einprägsamen Formulierungen. Mit der Machtergreifung der Nazis 1933 stand Bonhoeffer sofort in der Opposition. In einem Radiobeitrag forderte er zwei Tage nach Hitlers Ernennung zum Reichskanzler eine Begrenzung der Macht durch rechtsstaatliche Ordnung und Volkswohl - das Mikrofon wurde ihm abgedreht.

Am Karsamstag 1933 verfasste er seinen Aufsatz »Die Kirche vor der Judenfrage«: Darin machte er die Verteidigung der Menschenrechte zur gesamtkirchlichen Pflicht und trat für das Judentum ein. Zur Not müsse die Kirche »dem Rad in die Speichen fallen«.

Nach der Einführung des Arierparagraphen in der evangelischen Kirche am 6. September 1933 schlug Bonhoeffer den oppositionellen Pfarrern den Austritt aus der zum Staatsanhängsel gewordenen Deutschen Evangelischen Kirche vor - ohne großen Erfolg. Daraufhin gründete er mit Martin Niemöller und anderen den Pfarrernotbund zum Schutz der bedrohten Amtsbrüder jüdischer Herkunft. »Wer gregorianisch singt, muss auch für die Juden schreien«, forderte er 1938.

»Wer gregorianisch singt, muss auch für die Juden schreien«

Weil Bonhoeffer in der »häretischen Reichskirche« nicht Pfarrer sein wollte, ging er als Auslandspfarrer nach London. 1935 kehrte er trotz drohender Gefahren zurück, um das Predigerseminar der Bekennenden Kirche in Finkenwalde zu leiten. Es wurde zwei Jahre später geschlossen, aber illegal weitergeführt. Bonhoeffer schlug zwei Chancen aus, ins amerikanische Exil zu gehen. Er bekam Lehr-, 1940 sogar Rede- und 1941 auch Schreibverbot.

1940 schloss er sich der Widerstandsgruppe um seinem Schwager Hans von Dohnanyi, Admiral Wilhelm Canaris und Generalmajor Hans Oster an. Offiziell reiste Bonhoeffer im Auftrag der Militärischen Abwehr in die Schweiz, nach Norwegen, Schweden und Italien, um sich über die Pläne der Engländer und Amerikaner zu informieren. Tatsächlich aber weihte er Kirchenmänner im Ausland in Putschpläne gegen Hitler ein.

»Von guten Mächten« entstand in Haft

In seiner Ethik legte er 1940 dar, dass seine Kirche versagt habe: »Sie war stumm, wo sie hätte schreien müssen, weil das Blut der Unschuldigen zum Himmel schrie.« Einen Tyrannenmord akzeptierte Bonhoeffer. Am 5. April 1943 wurde er wegen seiner Kontakte zu NS-Gegnern des Hoch- und Landesverrats beschuldigt und zunächst in Tegel, dann im berüchtigten Gestapo-Gefängnis in der Prinz-Albrecht-Straße inhaftiert. Dort schrieb er für seinen Weihnachtsbrief an seine Verlobte das Gedicht »Von guten Mächten«, das noch heute weit über Kirchenkreise hinaus Menschen Trost gibt.

Wenige Monate nach dem Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944 fand die Gestapo Beweise für Bonhoeffers Verwicklung in die Umsturzpläne. Angesichts der herannahenden Roten Armee wurde er zunächst ins KZ Buchenwald bei Weimar, dann über Regensburg und Schönberg im Bayerischen Wald nach Flossenbürg gebracht, wo er am 9. April 1945 auf ausdrücklichen Befehl Hitlers zusammen mit Canaris, Oster und anderen erhängt wurde. Der letzte von ihm überlieferte Satz lautet: »Dies ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens.«