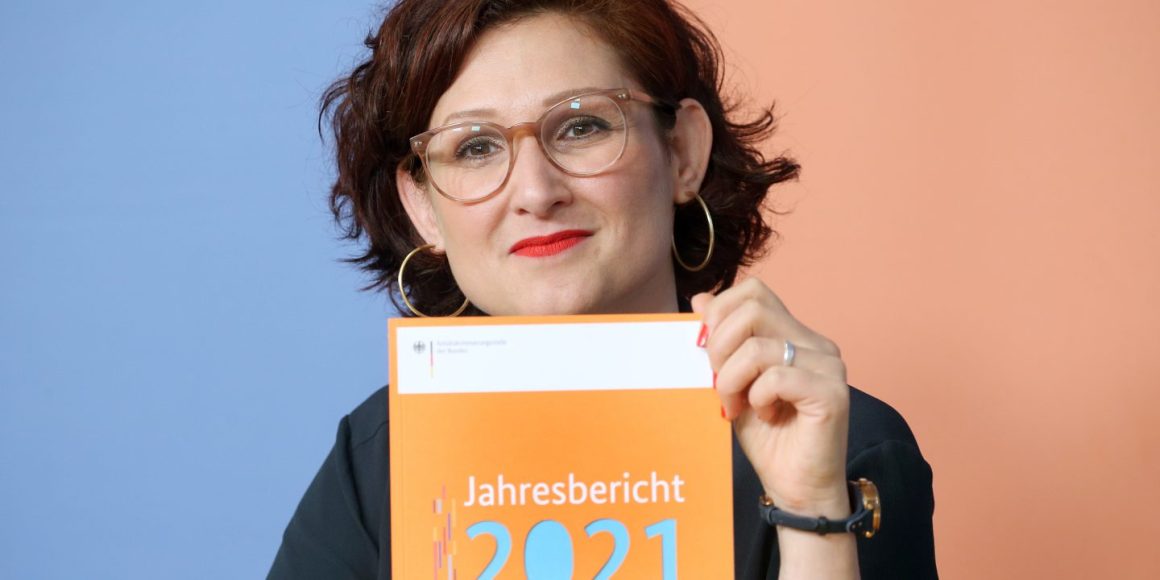

Diskriminierung aus rassistischen Motiven ist nach wie vor der häufigste Grund für Anfragen bei der Antidiskriminierungsstelle. Das geht aus dem Jahresbericht 2021 hervor, den die neue Beauftragte, Ferda Ataman, am Dienstag in Berlin vorstellte.

Benachteiligungen wegen Rassismus führen mit 37 Prozent aller Meldungen die Liste der bekannt gewordenen Fälle an. An zweiter Stelle folgen mit 32 Prozent Benachteiligungen wegen einer Behinderung oder chronischen Krankheit.

Ataman sagte, die Zahl der Diskriminierungen sei alarmierend hoch. Die Beschwerden zeigten aber auch, dass sich viele Menschen nicht mehr damit abfinden, benachteiligt worden zu sein. Die Zahlen des Berichts seien indes nicht repräsentativ.

Über das tatsächliche Ausmaß von Benachteiligungen wisse man aus Umfragen, dass 16 Prozent der Bürgerinnen und Bürger angeben, in den vergangenen fünf Jahren Diskriminierung erlebt zu haben. Das seien 13 Millionen Menschen, sagte Ataman.

Der Jahresbericht 2021 ist noch unter Atamans Vorgänger, Bernhard Franke, erarbeitet worden, der die Antidiskriminierungsstelle vier Jahre lang kommissarisch geleitet hatte. Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts machen dem Bericht zufolge 20 Prozent der Anfragen aus, aufgrund des Alters zehn Prozent. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr mehr als 5600 Anfragen. Das ist Ataman zufolge der zweithöchste Wert seit Gründung der Antidiskriminierungsstelle 2006.

Nur 2020 lag die Zahl mit gut 6300 Fällen höher, was auf Anfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zurückzuführen war.

An die Antidiskriminierungsstelle können sich Menschen wenden, die benachteiligt wurden. Die Stelle klärt, ob das auch rechtlich gesehen der Fall ist und eine Klage infrage kommt. Die Stelle ist aber nicht für alle Formen von Diskriminierung zuständig, sondern nur für die, die im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufgeführt sind.

Dazu zählen neben Rassismus, Behinderung, Geschlecht oder Alter auch Benachteiligungen wegen der Religion und sexueller Identität. Am häufigsten kommt Diskriminierung dem Bericht zufolge im Arbeitsleben vor und im Alltag, also etwa bei der Wohnungssuche oder in Geschäften.

Ataman hatte mehrfach für Diskussionen gesorgt, etwa als sie in einer Kolumne die Bezeichnung »Kartoffel« für Deutsche ohne Migrationshintergrund verteidigte.

Nicht zuständig ist die Antidiskriminierungsstelle für Benachteiligungen durch staatliches Handeln, also in Behörden, durch Polizei oder Justiz, sowie im Bildungswesen oder in den Medien.

Ataman sagte mit Blick auf die von der Ampel-Koalition angekündigte Reform des Gleichbehandlungsgesetzes, sie werde sich für eine Ausweitung ihrer Zuständigkeit starkmachen und nannte als Beispiel Benachteiligungen wegen des sozialen Status, wie sie etwa Hartz-IV-Empfänger erlebten. Die Frist für Beschwerden nach einer Diskriminierung, die nur acht Wochen beträgt, müsse verlängert werden, forderte Ataman. Da es zudem für Einzelne sehr schwierig sei, vor Gericht zu ziehen, müssten auch Verbände gegen Diskriminierung klagen können.

Vor ihrer Wahl zur Beauftragten baute die 42-Jährige unter anderem den Mediendienst Integration auf.

Die Vorstellung des Berichts war Atamans erster öffentlicher Auftritt in ihrer Funktion. Die Wahl der 42-jährigen Publizistin zur Antidiskriminierungsbeauftragten war umstritten. Ataman hatte mehrfach für Diskussionen gesorgt, etwa als sie in einer Kolumne die Bezeichnung »Kartoffel« für Deutsche ohne Migrationshintergrund verteidigte.

Zudem löschte sie frühere Tweets bei Twitter, die von ihren Kritikern als polemisch eingeordnet worden waren. Ataman sagte, als Beauftragte wolle sie diese Aufmerksamkeit nutzen, um die Menschen über ihre Rechte zu informieren. Es sei wichtig, den Finger in die Wunde zu legen und die Probleme anzusprechen.

Der Vorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, erklärte, der Bericht mache klar, wie wichtig es sei, Betroffene dabei zu unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen. Die Koalition werde das Antidiskriminierungsrecht reformieren, versicherte Nouripour. Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, verlangte, den Ankündigungen müssten nun schnell Gesetze folgen, die nicht nur öffentliche Einrichtungen, sondern auch die Privatwirtschaft zur Barrierefreiheit verpflichteten. Ähnlich äußerte sich Ulla Schmidt, die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe. epd