Wenn ein Pop- und Folk-Superstar plötzlich seine Karriere über Bord wirft, um zum Islam zu konvertieren und sich fortan ausschließlich dem muslimischen Glauben zu widmen, ist dies ein wohl ziemlich einmaliger Vorgang. Wenn er dann noch ankündigt, dass er nie wieder ein Instrument spielen werde, da dies gegen seine Auslegung des Islam verstoße, ist dies ein recht ordentlicher Dämpfer für Millionen Fans weltweit.

All dies war im Jahr 1977 auch eine ziemliche Überraschung - zumindest für jene Fans, die nicht richtig zuhörten, als ihr Idol, dessen Poster über ihren Betten hingen, auf seinem nur mäßigen Aussteiger-Album »Izitso« folgende Zeilen sang: »I never wanted to be a star, I never wanted to travel far«.

Moment mal: Wieso eigentlich nicht?

Metamorphose Die offizielle Erklärung: Cat Stevens hatte einen Badeunfall in Florida, den er nur knapp überlebte. Diese Fügung führte zur nächsten: Sein mit einer Jüdin verheirateter Bruder David Gordon brachte ihm den Koran mit, den er ausgerechnet in Tel Aviv erstanden hatte. Der Rest ist (»Musik«)-Geschichte.

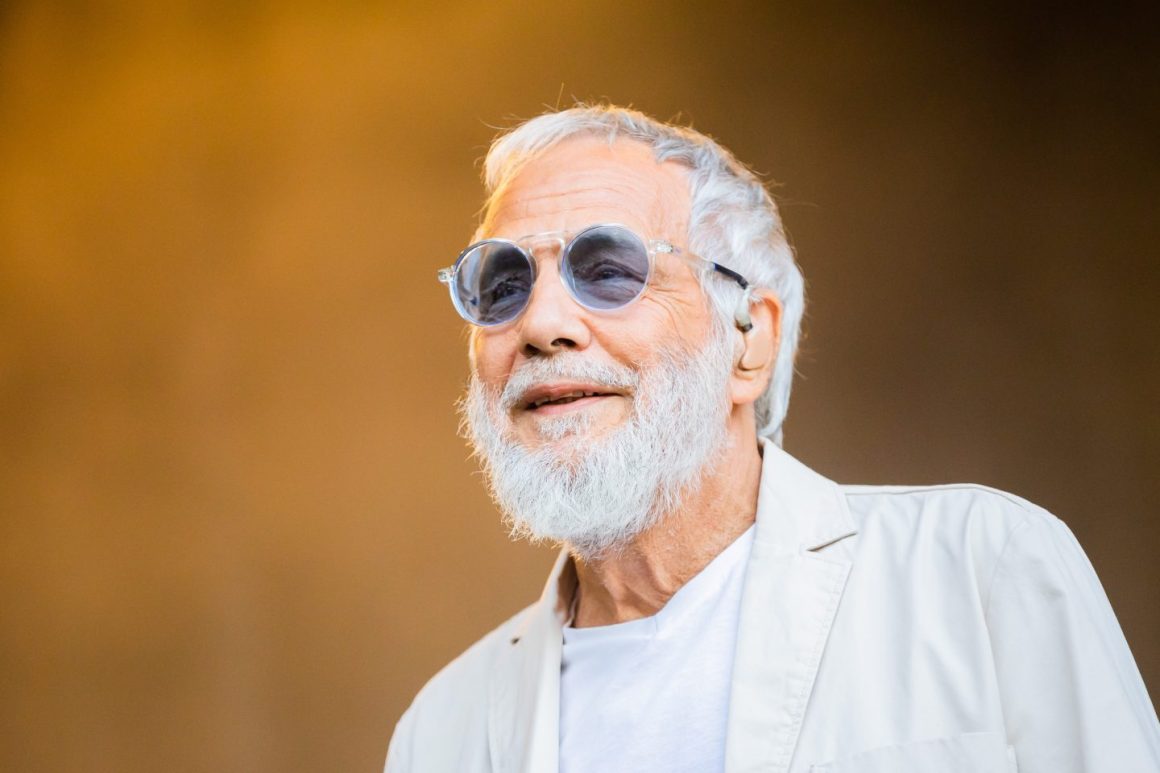

Cat Stevens nennt sich seither Yusuf Islam - es sei denn, er will möglichst viele Tickets für seine Konzerte verkaufen, die er vor wenigen Wochen auch in der Bundesrepublik gab. In diesen Fällen ist »Cat Stevens« das zentrale Verkaufsargument.

Einige heutige oder ehemalige Fans waren überrascht, dass das Berliner Konzert ganz ohne Hassbotschaften über die Bühne ging. Yusuf Islam begann mit »Moonshadow« und arbeitete sich dann zunächst über »The Wind« zu einem 60er-Jahre-Medley vor, das seinen frühen Song »I Love My Dog« enthielt. Nun gut, die von Yusuf Islam bevorzugte Auslegung ist vielleicht doch nicht allzu streng.

Oder vielleicht doch. Denn wer sich die Website des Musikers etwas genauer ansieht, wird eine stattliche Sammlung an Koran-Zitaten finden. Einige davon betonen den Absolutheitsanspruch des Islam, andere klingen gar wie Drohungen. »Gott ist der Freund derer, die glauben. Er führt sie aus den Finsternissen hinaus ins Licht. Diejenigen, die nicht glauben, haben die Götzen zu Freunden. Sie führen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind die Gefährten des Feuers, sie werden darin ewig weilen.«

Ein anderes Zitat lautet: »Diejenigen, die die Bedeutung unserer Botschaft verdrehen, bleiben uns nicht verborgen.« Man könnte diesen Satz auch als Drohung auslegen.

Zum Glück zitiert der Komponist, Produzent, Arrangeur, Bandleader, Gitarrist und Sänger auch sich selbst: »Kritik kam von einigen kleinen Teilen der muslimischen Gemeinschaft, die unglaublicherweise annahmen, ich hätte den Islam verlassen, weil ich Musik machte – Gott bewahre!«, hieß es 2014 in seinem Buch »Why I Still Carry A Guitar: The Spiritual Journey of Cat Stevens to Yusuf«.

Als Yusuf Islam in den 1990er-Jahren vorsichtig begann, wieder Musik zu machen - zunächst nur mit Trommeln und religiösen Gesängen - gab er an, der Islam verbiete das Spielen von Instrumenten gar nicht. Er sei diesbezüglich Irrlehren aufgesessen.

Die Rückkehr zur Musik war nicht der erste Sinneswandel des Mannes, der vor genau 75 Jahren, am 21. Juli 1948, als Steven Demetre Georgiou - Sohn eines zypriotisch-griechischen Vaters und einer schwedischen Mutter - in London geboren wurde.

Experimentierfeld Zunächst wurde er gewissermaßen Schlagersänger - der Drafi Deutscher von England. Eher naive Songs wie »I’m Gonna Get Me a Gun« oder »Here Comes My Baby« waren sein Experimentierfeld. Letztgenannter Song heißt auf neueren Cat Stevens-Samplern plötzlich »Here Comes My Wife«. Seine Ehefrau scheint die »Hard Headed Woman« zu sein, die er bereits 1970 in dem Song mit diesem Titel suchte.

Nach einem langen Aufenthalt im King Edward VII Hospital in Midhurst (Sussex), zu dem er wegen einer lebensbedrohlichen Tuberkolose gezwungen war, betrat ein neuer Cat Stevens die Bühne - einer, der der damals neuen Genrebezeichnung Singer/Songwriter alle Ehre machte. »Mona Bone Jakon«, »Tea for The Tillerman«, »Teaser and the Firecat«, »Catch Bull at Four«, »Buddah and the Chocolate Box« - all diese Alben waren vollgepackt mit überzeugenden Songs über Entdeckung (»On the Road to Find Out«), Liebe (»Rubylove«) oder Frieden (»Peace Train«), die er zumeist auf Englisch, aber auch auf Griechisch und Lateinisch sang. Die singende Katze war schon dadurch ein Unikum.

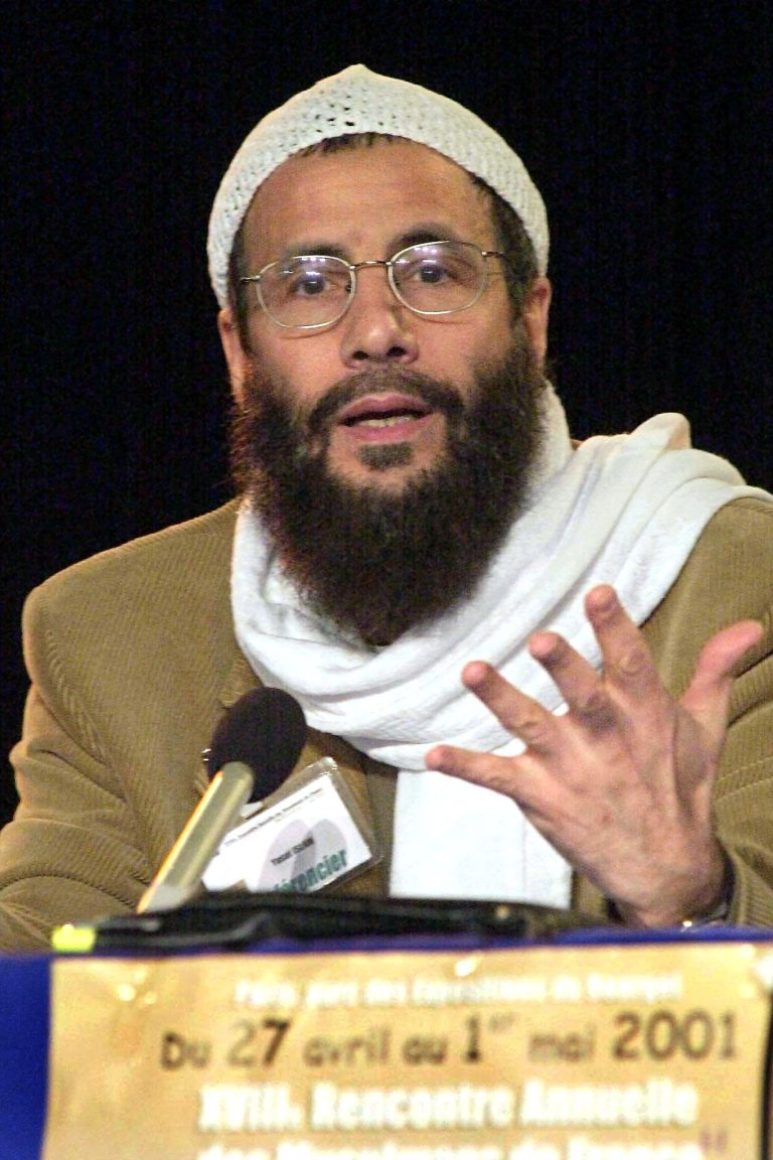

Aber ihr Friedenszug sollte des Öfteren stecken bleiben - sozusagen wegen Verzögerungen im Betriebsauflauf. Yusuf Islam unterstützte 1989 in einer Rede vor Studenten der Kingston Polytechnic-Universität die Fatwa gegen Salman Rushdie: »Er muss getötet werden«.

Nur einen Tag später ruderte er zurück - um seine doch nicht wirklich friedliche Aussage aus der Londoner Uni wenig später im australischen Fernsehen zu wiederholen.

Anhänger Die islamistischen Terroranschläge vom 11. September 2001, bei dem im World Trade Center in New York City, im Pentagon in Arlington (Virginia) und auf einem Feld in Pennsylvania insgesamt 2977 Menschen starben, verurteilte Yusuf Islam. »Obwohl immer noch nicht klar ist, wer den Angriff verübt hat, muss festgestellt werden, dass kein recht denkender Anhänger des Islam eine solche Tat dulden könnte.«

Doch, es war ziemlich klar, wer dahinter steckte. »Der Koran setzt die Ermordung einer unschuldigen Person mit der Ermordung der gesamten Menschheit gleich«, so Yusuf Islam. Zumindest für Salman Rushdie schien dies in seinen Augen aber nicht zu gelten.

Im Jahr 2004 wurde Islam bei einem Versuch verhaftet, in die Vereinigten Staaten von Amerika einzureisen. Wegen »Sorgen hinsichtlich Verbindungen, die er zu potenziellen, mit Terrorismus zusammenhängenden Aktivitäten haben könnte« schickte ihn das nach den Anschlägen von 2001 gegründete Ministerium für Heimatschutz nach Heathrow zurück.

Es ging um Unterstützung für die palästinensische Terrororganisation Hamas, die Yusuf Islam aber entschieden bestritt. Nach einer Unterredung zwischen dem damaligen britischen Außenminister Jack Straw mit seinem amerikanischen Kollegen Colin Powell konnte der Musiker wieder einreisen.

Im selben Jahr bekam Yusuf Islam nach einer Anzeige gegen die britischen Publikationen »The Sun« und »The Sunday Times« viel Geld, weil diese berichtet hatten, der Musiker unterstütze den Terrorismus. Die beiden Zeitungen veröffentlichten Entschuldigungen. Vier Jahre später erhielt der frühere Cat Stevens erneut Schadensersatz von einem Medium, das behauptet hatte, Yusuf Islam spreche grundsätzlich nicht mit unverschleierten Frauen.

Zitadelle Im Jahr 2006 versuchte Islam, seine eigenen Fußstapfen von 1978 wieder zu füllen, indem er erstmals wieder ein Pop- und Folk-Album veröffentlichte (»An Other Cup«). Seither kamen weitere Aufnahmen hinzu. Der Superstar ist zurück, was sich auch in der Berliner Zitadelle Spandau zeigte.

Nein, der Musiker war mit 74 nicht mehr ganz so energetisch wie in den 1970er-Jahren. Auch bekam er die lauteren Passagen in Songs wie »Sitting« nicht mehr ganz so überzeugend hin. Er schaffte es jedoch, seine alten Fans zu begeistern, die bei den alten Songs jedes Wort mitsangen.

Es gibt ein weiteres Land, das ihn nicht haben wollte: Israel. Im Jahr 1990 wurde Yusuf Islam laut Jewish Telegraphic Agency die Einreise verwehrt, da er »wegen antiisraelischer und antisemitischer Aussagen« auf einer Schwarzen Liste gelandet war. Sein Versuch, im Jahr 2000 mit seinem damals achtjährigen Sohn nach Israel einzureisen - in dem Moment, als Ministerpräsident Ehud Barak, Präsident Bill Clinton und Palästinenserführer Jassir Arafat in Camp David verhandelten -, scheiterte ebenfalls. Ein israelischer Regierungssprecher erklärte laut einem Bericht des amerikanischen Senders ABC damals, Islam habe in der Tat Mittel an die Hamas überwiesen.

Offensichtlich gibt es widersprüchlich beantwortete Fragen - und mindestens eine, die bis heute überhaupt nie beantwortet wurde: Wer ist Yusuf Islam denn nun wirklich? Er scheint der Weltmeister in der Disziplin des Sinneswandels zu sein: Vom Schlagerbarden zum Pop- und Folk-Sänger, vom Superstar zum eher radikalen muslimischen Konvertiten - und von dort zurück zum Popstar.

In Berlin und auf anderen Bühnen verkaufte er sich im Juni erneut als Lokführer des Friedenszugs. Mit all den Vorgeschichten fällt es aber schwer, an diese Story zu glauben.