Wie unfassbar viel Zeitgeschichte kann in einer Biografie stecken? Diese Frage muss man sich ganz unweigerlich stellen nach Karin Kapers und Dirk Szuszies’ Dokumentarfilm Walter Kaufmann –Welch ein Leben!. So reißerisch der Untertitel zunächst auch wirken mag: Er passt.

Das Leben des am 15. April im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorbenen Schriftstellers gleicht einer Tour de Force durch wesentliche (Schreckens-) Stationen des vergangenen Jahrhunderts. 1924 geboren in Berlin als Sohn einer armen polnischen Jüdin, wächst der zur Adoption freigegebene Kaufmann ab seinem dritten Lebensjahr bei einem wohlhabenden jüdischen Ehepaar in Duisburg auf.

KINDERTRANSPORT Als Jugendlicher flieht er mit einem Kindertransport vor den Nazis nach England, wird nach einer Internierung auf dem berüchtigten Schiff »Dunera« nach Australien verfrachtet und verbringt dort zwei weitere Jahre in einem Internierungslager.

Kaufmann wird Soldat der australischen Armee, Hochzeitsfotograf, Seemann und später Schriftsteller und Journalist. Er lebt ab 1957 in der DDR, reist mit seinem australischen Pass als Autor um die Welt.

Kaufmann wird Soldat der Australischen Armee, Hochzeitsfotograf, Seemann und später Schriftsteller und Journalist. Er lebt ab Mitte der 1950er Jahre in der DDR, reist mit seinem australischen Pass als Autor um die Welt. Im Film sehen wir Aufnahmen aus einem Kuba unter Fidel Castro, in den Vereinigten Staaten begleitet Kaufmann die Bürgerrechtsbewegung und den Prozess gegen die schwarze Aktivistin Angela Davis, aus Japan berichtet er von den Folgen des Atombombenabwurfs. In einer seiner Aufzeichnungen ist die Rede von den »weißen toten Augen von Hiroschima«. Darin beschreibt Kaufmann, wie er einem alten Mann und seiner schaukelnden Enkelin zusieht und erst nach und nach bemerkt, dass beide erblindet sind: der Schrecken der Bombe gebannt in einer bildstarken Beobachtung.

Auf diese Weise werden im Film zwischendurch immer wieder Textfragmente, angekündigt mit den Worten »Und Walter Kaufmann schrieb«, rezitiert. Ein weiteres erzählerisches Moment bilden in der ersten Filmhälfte die Briefe von Sally und Johanna Kaufmann an den jungen Kaufmann. In dem über Jahre anhaltenden Briefwechsel manifestiert sich der Terror der Nazis, von der Flucht des Adoptivsohnes, über den langsam erlöschenden Hoffnungsfunken, dass sie, die Adoptiveltern, selbst noch das Land noch verlassen können. Mit der Deportation nach Theresienstadt endet der Austausch, Sally und Johanna Kaufmann werden im KZ Auschwitz ermordet.

OFF Neben den Briefen und Textrezitationen lassen Karin Kaper und Dirk Szuszies, die schon beim Generationenporträt »Wir sind Juden aus Breslau« von 2016 zusammengearbeitet haben, in ihrem neuen Film vor allem Walter Kaufmann selbst sprechen. Ohne Talking Heads bietet ihr Film dem Schriftsteller einen Raum für seine audiovisuelle Autobiografie. Während auf Bildebene in klassischer Dokumentarfilmmanier historische Videoaufnahmen, Fotos, Zeitungsartikel und aktuelle Aufnahmen zusammenmontiert werden, erzählt Kaufmann, meist aus dem Off, in teils prosaischer Sprache aus seinem Leben. Beim Abschied am Bahngleis etwa habe er versucht, die Adoptivmutter mit den Worten zu trösten, dass er ja gar nicht ihr richtiger Sohn sei, woraufhin diese »blass und traurig« wurde. »Im Rauch des davonfahrenden Zuges verschwand ihr Gesicht.«

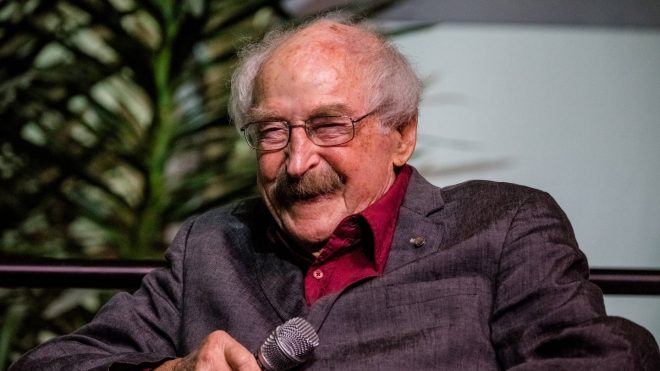

Kapers und Szuszies’ in seiner Form klassisch angelegter Dokumentarfilm berührt durch die Konzentration auf seinen Protagonisten. Walter Kaufmann war, das zeigt der Film, ein Mann, den die Not zur Mobilität zwang, und der danach, auch bin ins hohe Alter hinein, niemals stillstehen konnte. Und er zeigt einen in kommunistischen Kontexten sozialisierten Intellektuellen, der nie die Hand vor den Mund nahm. »Immer unbeugsam und unbequem«, hieß es im Nachruf der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« treffend.

Wenn Kaufmann schließlich als Zeitzeuge mit größter Sorge auf Entwicklungen wie den NSU, den Anschlag auf die Synagoge in Halle, den Mord an Walter Lübcke und die »bestialischen Morde« in Hanau blickt, bleibt einem ein Kloß im Hals stecken. »Dieser Rechtsruck hat mich mobilisiert, dass ich jetzt innerlich auf die Barrikaden gehen möchte und allen sagen: Nie wieder, das nie wieder!«

»Walter Kaufmann – Welch ein Leben!«, ab 30. September im Kino