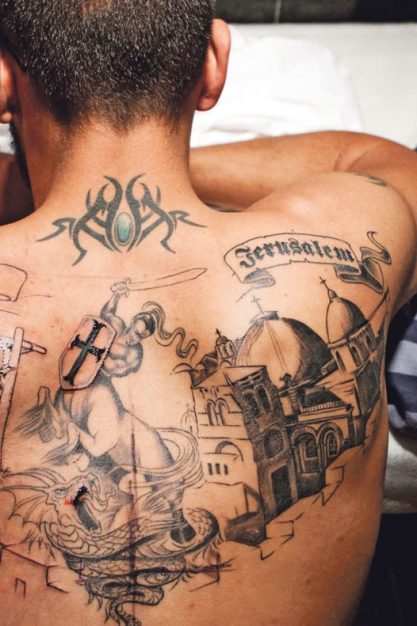

Die Neugier auf christliche Pilgertraditionen ist dem israelischen Botschafter am Heiligen Stuhl buchstäblich unter die Haut gegangen. Als er in den 80er-Jahren an der israelischen Botschaft in Stockholm tätig war, stieß Mordechay Lewy erstmals in Tagebüchern schwedischer Pilger auf Berichte über Jerusalemer Pilger-Tattoos. Seither fasziniert das Thema den auf das Mittelalter spezialisierten Historiker so sehr, dass er jetzt an einer päpstlichen Universität in Rom eine Konferenz veranstaltete: »Unter die Haut: Identität, Symbole und Geschichte der permanenten Körpermarkierung«.

Forscher aus Israel, Europa, Nordamerika und Neuseeland tauschten sich an der Päpstlichen Urbaniana-Universität über Tattoos in unterschiedlichen Epochen und Kulturen aus, über verschiedene Techniken sowie soziale und religiöse Einstellungen gegenüber Körpermarkierungen.

Anfangs habe er sich wie ein »einsamer Detektiv auf der Suche nach Quellen« gefühlt, erzählt Lewy mit einer Mischung aus Ernst und Ironie. Christliche Tätowierungen seien auf der Grundlage asiatischer Traditionen entstanden, so der Mediävist im Amt des Botschafters. Auf die älteste Quelle für das »Brandmarken« christlicher Pilger aus dem Orient stieß er in einem Dokument von 1484. Kopten, Armenier und Äthiopier hätten sich vermutlich vor ihrer Rückkehr in die Heimat das Kreuz ins Handgelenk oder auf die Stirn geritzt. »Das war eine gängige Praxis im Orient, die die Christen übernahmen, ohne sie neu erfinden zu müssen«, erklärt Lewy.

Brennen, ritzen, stempeln Mythen und Legenden versperrten den Blick auf die Geschichte der Tätowierung, beklagt der Botschafter. So pflegten Kreuzfahrer keineswegs, sich das Kruzifix einzutätowieren. Einige seien in ihrem religiösen Eifer jedoch weiter als andere gegangen, die das Kreuz auf ihre Kleidung aufgestickt trugen, meint der Mittelalterspezialist William Purkus von der Universität Birmingham. Er stieß auf zeitgenössische Berichte von Kreuzfahrern, die das Symbol auch in ihre Haut eingebrannt, geritzt oder tätowiert trugen. Mancher von ihnen habe gar behauptet, das Kreuz wie die Stigmata auf wunderbare Weise erhalten zu haben. »Ob menschlichen oder göttlichen Ursprungs, scheinen diese Markierungen darauf zurückzugehen, dass die Kreuzfahrten den Gläubigen gegenüber als Nachahmung Christi dargestellt wurden.«

Bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts ließen sich Pilger im italienischen Wallfahrtsort Loreto tätowieren, obwohl diese Praxis seit Ende des 19. Jahrhunderts verboten war, wie die Franziskanerin Luisa Busani bei der Konferenz darlegte. Jerusalem-Pilger ließen sich christliche Symbole nicht einritzen oder -brennen, sondern mit hölzernen Matrizen auf die Haut stempeln, erklärte Lewy anhand von Originalformen aus Jerusalem. Der Tattoo-Künstler ritzte daraufhin die Haut ein und legte ein Tuch mit Farbe auf die Wunde, sodass die Tinte einzog. Diese Techniken waren weit verbreitet, obwohl willentliche und erzwungene Körpermarkierungen in der jüdisch-christlichen Tradition als Verstoß gegen den göttlichen Schöpferwillen galten.