»Mögen es bald die Friedensglocken sein, die Deutschland durchjubeln – das walte Gott. Mit diesem Wunsche nehme ich Abschied von Euch, meine lieben jungen Leserinnen. (…) Wenn das schwere Ringen zu Ende und ein siegreicher Frieden unserer teuren Heimat beschieden ist, dann erzähle ich Euch, was aus Doktors Nesthäkchen wurde.«

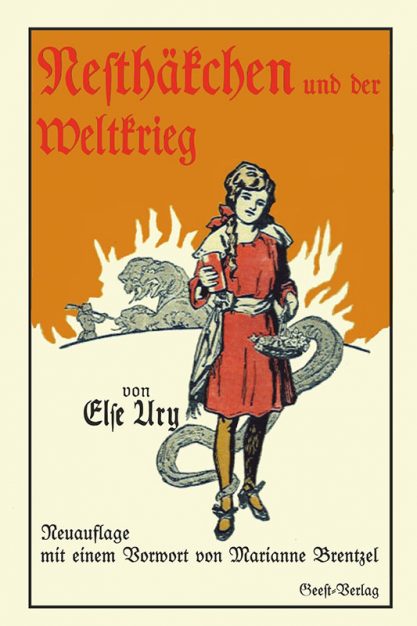

Mit diesen Sätzen endet Else Urys Nesthäkchen und der Weltkrieg, erschienen wahrscheinlich im Jahr 1922. (Das Erscheinungsdatum von Kinderbüchern war damals nicht eingedruckt.) Da konnte vom »siegreichen Frieden« schon lange keine Rede mehr sein. Deutschland stand als Brandstifter des Weltkriegs, der 17 Millionen Tote gefordert hatte, am Pranger der Weltöffentlichkeit, die Niederlage war mit dem Versailler Friedensvertrag besiegelt worden.

Lange fand sich kein Verlag bereit, diesen Band wieder erscheinen zu lassen. Nur Steven Lehrer, ein Deutsch-Amerikaner, traute sich 2006, den Band zu übersetzen und mit einer Einleitung in den USA zu publizieren. Jetzt, 100 Jahre nach Ausbruch des Krieges, ist Nesthäkchen und der Weltkrieg endlich auch in Deutschland neu herausgekommen.

bestseller Die »Nesthäkchen«-Serie gehörte zu den erfolgreichsten Kinder- und Jugendbüchern der Weimarer Zeit. Die Titelheldin Annemarie Braun, eine blonde Berliner Arzttochter, war Identifikationsfigur für mehrere deutsche Mädchengenerationen. Die Autorin Else Ury, 1877 in Berlin geboren, war das dritte Kind einer jüdischen Familie, hineingeboren in das deutsche Kaiserreich, das den jüdischen Bürgern Gleichstellung versprach und Anpassung einforderte.

Assimilation war das Gebot der Stunde. Else ging in die Königliche Luisenschule in der Ziegelstraße. Viele ihrer Mitschülerinnen stammten aus bekannten adligen Familien. In der Schule gab es auch jüdischen Religionsunterricht. Man war religiös tolerant. Das konnte von den meisten Einrichtungen des Kaiserreichs nicht gesagt werden. Der Antisemitismus durchzog die Gesellschaft bis in ihre Eliten hinein.

Am 4. August 1914 schwor Kaiser Wilhelm sein Volk auf den Eintritt in den Krieg ein: »Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche … ohne Parteiunterschied, ohne Stammesunterschied, ohne Konfessionsunterschied …«. Die deutschen Juden nahmen diese Aussage bereitwillig für sich in Anspruch. Die Jüdische Rundschau schrieb im August: »Wir deutschen Juden kennen trotz aller Anfeindungen in den Zeiten des Friedens heute keinen Unterschied gegenüber anderen Deutschen. Brüderlich stehen wir mit allen im Kampfe zusammen.«

volksgemeinschaft Auch Else Ury und ihr Nesthäkchen verfielen in patriotischen Taumel: »Unvergessliche Tage, diese herrlichen Augusttage des ersten siegreichen Vordringens der deutschen Truppen, der großen opferfreudigen Begeisterung der Daheimgebliebenen. Jedem der jungen Kinder, die da für das Vaterland schafften, gruben sie sich unauslöschlich für das ganze Leben in die Seele«, heißt es auf Seite 36.

Doch die jüdische Hoffnung auf Gleichberechtigung im Schützengraben wurde schnell getrübt. 1916 verfügte das Kriegsministerium die Registrierung aller Soldaten mit »israelitischem Bekenntnis«. Im Offizierskorps war gemunkelt worden, Juden seien Drückeberger und Kriegsgewinnler. Angeblich wollte das Ministerium mit der Registrierung diesen Gerüchten mit Zahlen und Fakten entgegentreten. Die meisten jüdischen Soldaten begriffen die Maßnahme als das, was sie im Kern war: eine erneute Ausgrenzung und Beleidigung.

Else Ury, die ihre kleinen Helden ohne bestimmte Religionszugehörigkeit darstellte, um so die Identifikation der Kinder aller Bekenntnisse mit ihnen zu ermöglichen, erwähnt solche Art Demütigung der Minderheit, der sie selbst angehörte, mit keinem Wort. Lieber beschwor sie »die neue Volksgemeinschaft, dieses enge Band zwischen Arm und Reich, das sich allmählich schmiedete«. So steht Nesthäkchen begeistert bei der »Butterpolonaise« an, wo die Menschen in langen Schlangen aufgereiht warten, wenigstens ein halbes Pfund Butter zu bekommen. Oft gehen sie auch leer aus. Doch: »Trotz all dieser Schwierigkeiten und Opfer erlahmte der Wille zum ›Durchhalten‹ im deutschen Volke nicht.« (S. 175)

naiv Else Urys naiver Patriotismus erklärt vielleicht auch ihre Verkennung der Lage nach 1933. Noch im Sommer des Jahres, als der Reichstag schon brannte und die ersten Konzentrationslager errichtet waren, veröffentlichte sie ein Buch mit dem Titel Jugend voraus, in dem sie schrieb, mit Hitler halte der »politische Vorfrühling« in Deutschlands Staatsregierung Einzug, und die »aufbauwilligen Deutschen« schlössen sich »unter Führung des Reichskanzlers Hitler (...) zusammen«.

Else Ury musste bitter erfahren, dass sie nicht zu diesen »aufbauwilligen Deutschen« zählte. 1935 wurde sie als Jüdin aus der Reichsschriftumskammer ausgeschlossen. Die einstige Erfolgsautorin durfte fortan nicht mehr publizieren. Unter dem Eindruck der Ereignisse fand die Schriftstellerin wieder zurück zu ihrer jüdischen Identität. An Emigration dachte sie dennoch nicht. Auf die Empfehlung eines Bekannten, das Land zu verlassen, soll sie gesagt haben: »Wenn meine Glaubensgenossen bleiben, dann habe ich so viel Mut, Charakter und die feste Entschlossenheit, ihr Los zu teilen.«

Am 6. Januar 1943 musste sich Else Ury in der Deportationssammelstelle Große Hamburger Straße in Berlin-Mitte einfinden. Dort wurde ihr die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt und ihr Vermögen eingezogen. Am 12. Januar brachte ein Deportationszug Else Ury, zusammen mit mehr als tausend anderen Berliner Juden, nach Auschwitz, wo sie noch am Tag der Ankunft in die Gaskammer getrieben und ermordet wurde.

Marianne Brentzel ist die Autorin der Else-Ury-Biografie »Mir kann doch nichts geschehen« (edition ebersbach 2008) und hat das Vorwort zu der Neuauflage von »Nesthäkchen und der Weltkrieg« geschrieben (Geest Verlag, Vechta 2014, 228 S., 12,50 €).