Nie würde es jemand aussprechen, höchstens im kleinen Kreis der Gleichgesinnten, dieses Vorurteil mancher Intellektueller, Schauspieler seien eitel und lediglich Darsteller fremd erdachter Figuren. Berühmtheiten, die ihre Autobiografien gern in Anekdoten erzählen. Aber echte Literaten? Schriftsteller voller poetischer Ideen? Große Erzähler?

Immer wieder schwingt in unserer Kultur eine Skepsis gegenüber dem in mehreren Genres brillierenden Künstler mit. Das ist sehr deutsch: Konzentration, bitte! Entweder Theater und Film oder Literatur oder die Geige oder das Bild, die Skulptur.

»Ada« schließt wunderbar an den »Apfelbaum« an.

Das ist Unsinn, spätestens seit Egon Friedell, dem genialen Kulturhistoriker, der bei Max Reinhardt aufgetreten ist, oder seit Hildegard Knef, der großen Erzählerin. Die Wahrnehmung ändert sich. Der ehemalige Burgschauspieler Joachim Meyerhoff, heute an der Berliner Schaubühne, beglückt das Publikum seit Jahren mit seinen hinreißenden autobiografischen Erzählungen. Armin Mueller-Stahl hat nicht nur Thomas Mann begnadet gespielt, er ist auch Maler und Geiger.

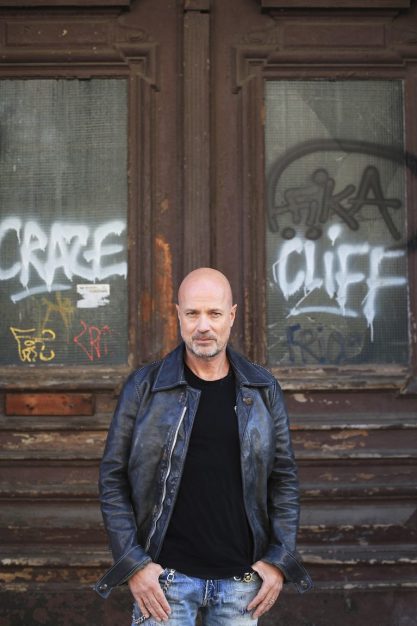

BESTSELLER Christian Berkel gehört zu den besten Schauspielern unserer Zeit, preisgekrönt, nach vielen Theatererfolgen wurde er mit Operation Walküre in Hollywood, Mogadischu und Tatort-Rollen auch im Fernsehen erfolgreich. Sein Debütroman Der Apfelbaum war eine Riesenüberraschung und stand wochenlang auf den Bestsellerlisten.

Er erzählt die Geschichte einer Jüdin auf der Flucht und im Lager, die Geschichte seiner Mutter. Sie war voller Poesie und Beobachtungskunst, psychologischer Finesse und historischem Wissen, auch voller Spannung und bei aller Traurigkeit mit einem lebensklugen Witz erzählt.

Würde diese Sensibilität, sich in Figuren einzufühlen, den Spannungsbogen nie zu unterbrechen, den Klischees auszuweichen, auch im zweiten Werk erhalten bleiben? Berkel hat eine Trilogie geplant, sonst hätte sein Erstling über 1000 Seiten umfasst. Kurz und knapp vorneweg: Ada schließt wunderbar an den Apfelbaum an und macht große Lust auf den dritten Teil.

Ada, mit ihrer jüdischen Mutter aus dem verleugnenden Nachkriegsdeutschland zunächst geflohen, kehrt dorthin zurück. Sie erlebt das Berlin des Mauerbaus, der geteilten Stadt. Sie erlebt die Studentenunruhen in Paris, die Leidenschaft für die Stones, sie macht Drogenerfahrungen. Ada durchleidet aber auch über die generationstypischen inneren Unsicherheiten, das sexuelle Irrlichtern, die ungewollte Schwangerschaft. Vor allem übersteht Ada eine Gesellschaft des Schweigens über die Nazizeit, über den Krieg, über Verfolgung und Demütigung, Angst und die daraus resultierende Einsamkeit.

EINSTIEG Der erste Satz des Buches ist programmatisch, Berkel hat wie jeder gute Erzähler lange nach jenem Einstieg gesucht, der den Ton vorgibt. Er hat ihn gefunden: »Ich hatte es verloren.« Ein Satz, in dem jedes Gefühl mitschwingt, das Ada durchlebt. Sie sucht ihr Tagebuch, in das sie Begebenheiten und Träume und alles, was ihr durch den Kopf ging, aufgezeichnet hatte.

Lust und Verlust bestimmen Adas Leben, die Suche nach dem Ich, das sich entfalten muss zwischen dem Schweigen der Erwachsenen und den Erzählungen, die sie nicht hören will.

Scham über vermeintliche Peinlichkeiten ist ein starkes Gefühl, das Berkel intensiv und doch diskret bloßlegt, immer aus der Perspektive Adas, die er durchgängig beibehält: »Versuchte meine Mutter, mir von ihrer Kindheit in der Schweiz am Lago Maggiore zu erzählen, vom Monte Verità, diesem sagenumwobenen Berg, wo sie zwischen Lebensreformern, Anarchisten, Vegetariern, tanzenden Nudisten, Träumern und Psychoanalytikern aufgewachsen war, klappten mir jedes Mal die Ohren zu. Einerseits litt ich unter dem omnipräsenten Schweigen ihrer Generation, andererseits wollte ich diese merkwürdigen Geschichten nicht mehr hören. Dieser Widerspruch wurde bestimmend für meine Entwicklung.«

Zwischentöne Es sind diese Ambivalenzen, diese Zwischentöne, das Suchen in unbekannten Zonen der Seele, die Berkels Figuren so aufrichtig machen und so nahe. Ada fühlt sich, wenn sie Spanisch oder Französisch spricht, weniger konfliktbeladen als in der deutschen Sprache. Zumal Französisch eleganter klingt und ihr über den »Unterschichtskomplex« hinweghilft, »der mir streng genommen gar nicht zustand, kam ich doch, zumindest mütterlicherseits, aus gutem Hause. Aber scheinen wir nicht am meisten, was wir am wenigsten sind?«

Diese kleinen, en passant eingeflochtenen tiefgründigen Beobachtungen – »Ist Wiederholung nur ein anderes Wort für Hölle, der wir nicht entkommen?« –, sie lassen uns in der Lektüre kurz anhalten, verweilen, in die Figuren eintauchen. Schlimmes hat die Mutter erlebt, aber reden möchte sie darüber nicht, sie zitiert dann Voltaire, »das Geheimnis der Langeweile bestehe darin, alles zu sagen«.

Berkel fühlt sich in die weibliche Seele der Protagonistin ein.

Das Geheimnis des Schriftstellers Christian Berkel besteht aus seinem künstlerischen Blick auf die schwebenden, sich lösenden und doch ewig währenden Widersprüche. Sie sind der Grundton unseres Seins, die conditio humana. Berkel fühlt sich ein in die weibliche Seele seiner Protagonistin Ada, wie das einem männlichen Erzähler wohl selten gelingt. Er schreibt über Schuld ohne Anklage, über das Schweigen mit bildhaften Worten, über das Offensichtliche geheimnisvoll und über das Unglück mit der fortwährenden Sehnsucht nach dem Besseren, der Erfüllung.

In Woodstock, Paris und Andalusien endet Adas Geschichte, 1993. Scham ist jetzt für Ada ein befreiendes Gefühl geworden, nichts rundet sich, aber es fügt sich in ihrem Leben. Der letzte Satz lautet: »Machen wir weiter.« Hoffen wir, dass diese Worte programmatisch sind und Christian Berkel bereits am letzten Teil seiner Trilogie arbeitet.

Christian Berkel: »Ada«. Ullstein, Berlin 2020, 400 S., 24 €