Bob Dylans jüngstes Buch ist nicht Die Philosophie des modernen Songs. Vielmehr sind es lyrisch verschränkte Anmerkungen zu 66 Lieblingssongs des Meisters. Nein, es sind auch keine Anmerkungen, es sind kleine Essays im freien Metrum – also praktisch Prosa-Balladen zu Genesis, Umfeld, Politik und persönlicher Bedeutung des jeweiligen Liedes.

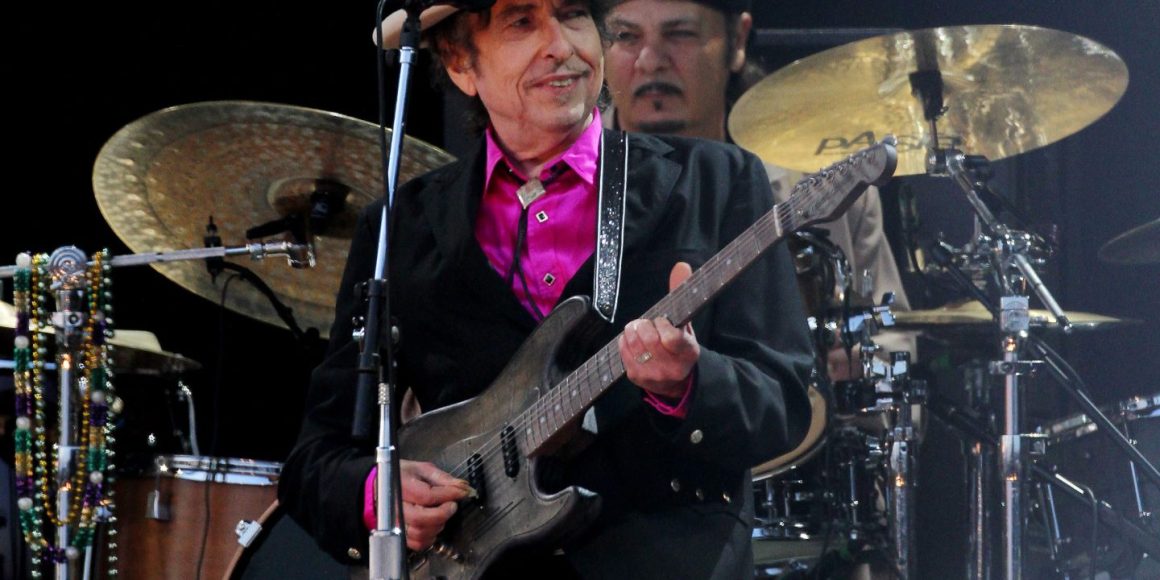

Der Titel ist, wie stets bei dem Poesie-Riesen Dylan, geboren am 24. Mai 1941 als Robert Allen Zimmerman in Duluth (Minnesota), eine Anmaßung, wenn auch eine ironische. Und anmaßend ist nicht nur der Titel, anmaßend ist natürlich auch der Ansatz, die Welt aus der Sicht Dylans zu erklären – und seien es nur die 66 Welten seiner ausgewählten Lieblingssongs.

London Calling Wie das dann so klingt bei Dylan, zeigt seine Rezeption eines Punk-Klassikers ganz gut – »London Calling« von The Clash aus dem Jahr 1979. »Punkrock ist die Musik der Frustration und der Wut, aber The Clash sind anders. Ihre Musik ist eine der Verzweiflung. Sie waren eine verzweifelte Band. Alles müssen sie da hineinpacken. Dabei haben sie so wenig Zeit. Viele ihrer Songs sind schwülstig, überzogen, gut gemeint. Aber dieser nicht. Vermutlich sieht man The Clash hier in Bestform, sie sind so relevant wie nie, so verzweifelt wie nie. The Clash waren immer die Band, als die sie sich selbst gesehen haben. ›London Calling‹ – 1923 gab es in London ein Bühnenstück mit diesem Titel, ein Musical mit schmalzigen Sketchen. Aber die Formulierung blieb hängen. In den 40er-Jahren konnte ›London Calling‹ nur Unheil bedeuten. Nachricht aus London – schickt Lebensmittel, Kleidung, Flugzeuge, was ihr könnt. Andererseits hat dieses ›Calling‹ aber auch etwas sehr Unmittelbares, besonders für Amerikaner. Es wäre nicht dasselbe, würde sich Rom, Paris, Kopenhagen, Buenos Aires oder Sydney melden, oder sogar Moskau. Diese ganzen Anrufe kann man abwimmeln, man kann sagen: ›Nehmen Sie eine Nachricht entgegen, wir rufen zurück.‹ Nur nicht, wenn London dran ist.«

Und dann folgt eine Abrechnung mit der Beatlemania, dem ganzen Sweet-Sixteen-Gedöns, das verachtenswert sei, weil es nicht Londons Wahrheit sei, die Wahrheit einer »Welt der Drogen und der am Wasser gelegenen Immobilien«. Man weiß nie so genau, ob da nun The Clash sozialrevolutionär im Kontext der Thatcher-Jahre zetern oder ob Dylan seinen lyrischen Zorn über die Ungerechtigkeiten der damaligen Zeit ausschüttet. »The Clash sprechen von der Themse. In Amerika denkt man trotzdem unwillkürlich an den Mississippi.«

Rums, da steht er als Monolith, dieser Satz. Vermengt Londons Vulgärkapitalismus mit der Armut der Versklavten in Amerikas Süden. Und unweigerlich fragt man sich, ob solch ein Satz vielleicht aus einem Dylan-Song stammt.

Akribie So geht es Lied für Lied, Dylan bedient sich dabei etlicher Konnotationen zum Judentum, man könnte meinen, er gehe mit talmudischer Akribie an die Erläuterung und Erklärung der letzten Mysterien der Popkultur.

Es fehlt aber diesem Buch, das sich genauso gut punktuell Song für Song wie auch von Seite eins bis Seite 352 am Stück lesen lässt, etwas. Und das sorgt für mehr Verwirrung denn Erkenntnis. Wenn Dylan über einen Songtext spricht, und sei der ihm noch so wichtig, dann rückt seine Sicht ins Zentrum, der Ursprungstext verblasst. Ganz besonders tut er das, weil weder in der Originalfassung noch in der deutschen Übersetzung die jeweiligen Songtexte enthalten sind, auf denen Dylans Apokryphen beruhen. Das ist, gerade für Menschen, die sich die ansonsten wirklich gut und unkapriziös übersetzte deutsche Ausgabe kaufen, ein großes Manko. Es ist aber auch ein Riesen-Manko der Originalausgabe – wirklich schade.

Das deutsche Hörbuch wird übrigens von Wolfgang Niedecken gesprochen. Der BAP-Gründer ist einer der bedeutendsten deutschsprachigen – in seinem Fall Kölsch-sprachigen – Dylan-Interpreten. Doch selbst seine Version kann mit der amerikanischen Hörbuch-Fassung nicht mithalten. Da gibt sich neben Dylan selbst halb Hollywood die Ehre: Jeff Bridges, Steve Buscemi, John Goodman, Helen Mirren, Sissy Spacek und Renée Zellweger, um nur einige zu nennen.

Wer also firm genug im Englischen ist, der sollte lieber auf die amerikanischen Originale zurückgreifen. Allein schon der Dylan-Dichtung wegen.

Bob Dylan: »Die Philosophie des modernen Songs«. C.H. Beck, München 2022, 352 S., 35 €