Jiddisch wird meist in Ostmitteleuropa verortet. Dass die Lingua franca der aschkenasischen Juden auch weiter westlich ihren Platz hatte, zeigt ein jetzt erschienener, Jiddisch im Rheinland betitelter Band mit kulturwissenschaftlichen Beiträgen, den die Judaistin Monika Grübel und der Linguist Peter Honnen herausgegeben haben.

In einem Überblick skizziert Roland Gruschka »Westjiddisch an Rhein und Main und im übrigen Europa«, die historische Sprache der Juden im westlichen Aschkenas. Er schildert das Jiddische als »Komponentensprache«, eine »voll ausgebildete, eigenständige Sprache, die durch Sprachkontakt in einer besonderen Situation der Mehrsprachigkeit überhaupt erst entstehen konnte und die durch solche anhaltenden Sprachkontakte in ihrem gesamten Sprachbau und ihrer kulturellen Semantik ausgeformt wurde«.

Wirkung Gruschka setzt »Quellsprachen« (jiddisch: schmélzwargschprachn), deren prägende Wirkung über Epochen des unmittelbaren Kontaktes hinaus anhält, von Elementen ab, die tatsächlich als deren »Komponenten« ins Jiddische eingingen.

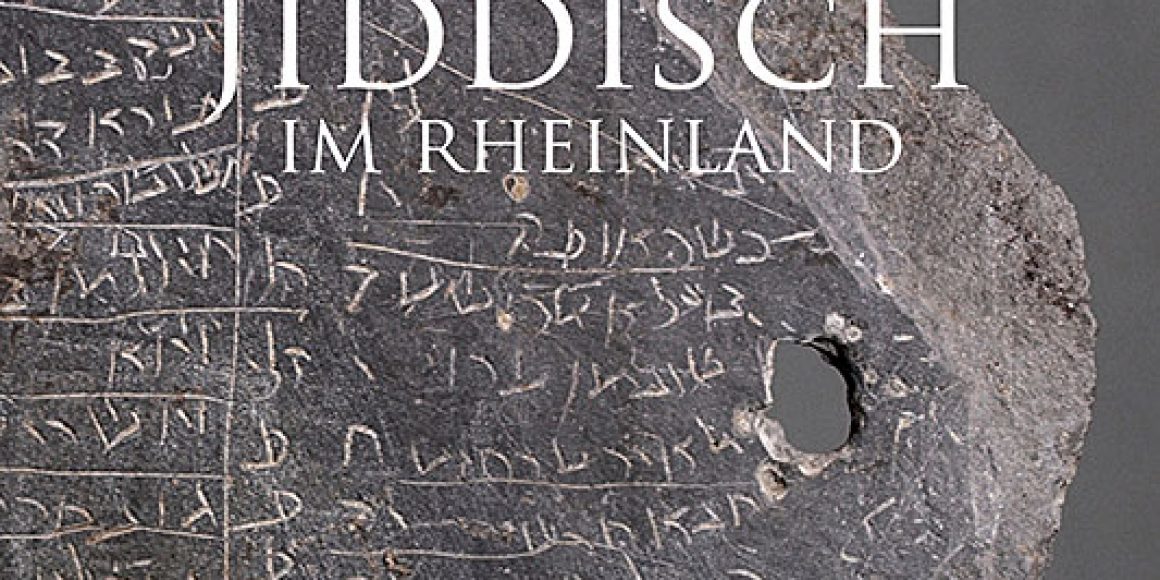

Die »Sprachen der Kölner Juden im Mittelalter nach ihren schriftlichen Zeugnissen« nennt Elisabeth Hollender eine »erste Analyse einer besonderen Fundgruppe, die üblicherweise nicht mit archäologischen Ausgrabungen in Verbindung gebracht wird: Schriftfunde, in diesem Fall aus der Zerstörungsschicht aus dem August 1349, als das jüdische Viertel in Köln durch einen Angriff, der vermutlich von den Fleischern angeführt wurde, zerstört wurde«. Offenbar war die jüdische Gemeinde Kölns sprachlich – zumindest bis 1349 – vollständig integriert.

Zu den ausgewerteten Schieferfragmenten gehört auch eines, dem sich Erika Timm unter dem Rubrum »Der Text auf dem Fundstück 596-10« zuwendet. Anhand einer Schindel, die vor 1349 datiert, zeigt sich ausweislich der philologischen Deutung »eine weitere Fähigkeit der Aschkenasen, nämlich die Beherrschung des ›literarischen‹ Deutsch«.

Verserzählung Es handelt sich »um den bisher ältesten von einem Aschkenasen für ein aschkenasisches Publikum, oder auch nur für sich selbst, niedergeschriebenen literarischen Text – mehr als 30 Jahre älter als die Sammlung von altjiddischen Verserzählungen in der ›Cambridger Handschrift‹ von 1382, darunter auch der aus dem Deutschen rezipierte ›Dukus Horant‹«.

Peri Terbuyken bewertet in »Gott, das Rheinland und die Welt im 19. Jahrhundert« die jüdisch-deutschen Tagebücher des Mainz-Kasteler Chasans Bernhard (Beer) Cahn (1793–1877), die sie im Rahmen eines Forschungsauftrags transliteriert. Das Dokument ist auf Deutsch abgefasst, aber mit an die Bedürfnisse des Deutschen angepassten hebräischen Lettern geschrieben.

Zudem hat Cahn phonetisch transliteriert, wodurch jiddische und rheinhessische Einflüsse erkennbar werden. Inhaltlich ist er auf die Alltagsgeschichte Kastels, sein jüdisches Umfeld, aber auch auf die Zeitgeschichte fokussiert.

Klaus Siewert untersucht »Hebraismen in deutschen Sondersprachen«, »die sich aufgrund ihrer ursprünglichen oder aktuellen Funktion, aus irgendwelchen Gründen Dritte vom Verstehen ausschließen zu wollen, von anderen Sprachformen des Deutschen grundsätzlich unterscheiden«. Ist das Tarnungsinteresse maßgeblich, spricht man von Geheimsprachen, zu denen die Viehhändlersprache und Rotwelsch-Dialekte zählen, die sich durch die Einflechtung von Hebraismen dem Verständnis Nichteingeweihter verschließen.

Heinz H. Menge zielt in seinem Beitrag über »Jiddisch im Ruhrdeutschen« auf den lexikalischen Wandel der Umgangssprache, den er für Entlehnungen aus dem Deutsch der Juden anhand zweier Wortlisten aus dem Jahre 1940 und einer dritten vom Ende des letzten Jahrhunderts illustriert.

Lexem Sowohl 1940 als auch 1999 fehlen Lexeme, »die heute allgemein bekannt sind, oft sogar als Modewörter bezeichnet werden«, wie zum Beispiel »Zoff«, »Chuzpe«, »Goi«, »Schabbes«, »Schmu«, »Tacheles« und »Zores«. Überdies erfahren wir, dass es im Polnischen das Verb »malochen« nicht gibt: »Aber das Vorurteil, die Umgangssprache des Ruhrgebiets sei ›polnisches Platt‹, ist nicht aus der Welt zu schaffen.«

Peter Honnen untersucht »Jiddisch in rheinischen Dialekten« und präsentiert unter anderem Wortartikel, die Kurzfassungen aus dem Rheinischen Wörterbuch darstellen und auf die jeweiligen Lemmata der entsprechenden Bände verweisen. Auch die Belegorte sind angegeben, »um so die Verbreitung und den tatsächlichen Gebrauch eines jiddischen Lehnworts im Rheinland zu dokumentieren und regionale oder lokale Schwerpunkte zu verdeutlichen«.

Der sorgfältig edierte und aufwendig illustrierte Band ist ein eindrucksvoller Beleg jüdisch-deutscher Sprach- und Kulturbeziehungen.

Monika Grübel/Peter Honnen (Hg.): »Jiddisch im Rheinland. Auf den Spuren der Sprachen der Juden«. Klartext, Essen 2014, 196 S., 14,95 €