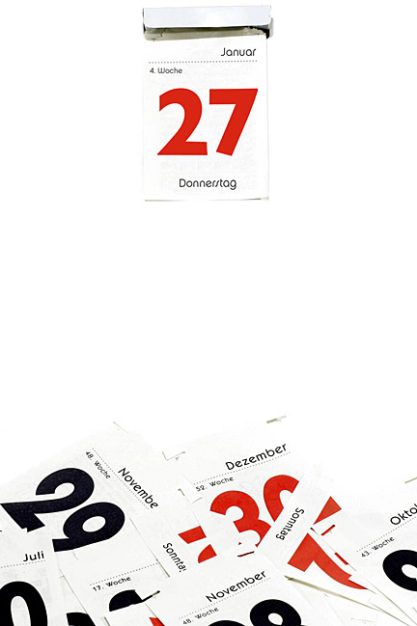

Vor 15 Jahren erklärte der damalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum »Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus«. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen zog 2005 nach und proklamierte das Datum der Befreiung von Auschwitz durch die Rote Armee im Januar 1944 zum internationalen Erinnerungstag an den Holocaust.

Doch bis heute erreicht dieser Termin nur ein eher kleines Publikum. Und weil nicht wenige Staaten der UN mit ihrer Feindschaft gegenüber Israel die Grenze zum Antisemitismus überschritten haben, liegt der Vorwurf der Heuchelei na-he, ebenso wie die seit Walsers Paulskirchenrede geläufige Kritik an einem immer hohler werdenden Ritualismus, der echte Trauer nicht kenne, sich dafür aber als Alibi für unterlassene Maßnahmen gegen aktuellen Antisemitismus und Hass auf den Staat Israel bestens brauchen lasse.

abschaffen? Wäre es also – auch wenn das politisch ins Reich der Fantasie gehören dürfte – nicht ehrlicher, diesen Gedenktag wieder abzuschaffen? Vielleicht. Freilich liegen die Dinge nicht so einfach. Vor allem, weil die Kritik zwei Ebenen miteinander vermengt: erstens die grundsätzliche Frage, ob dieser Gedenktag am 27. Januar sein Ziel, nämlich eine vertiefte und nachhaltige öffentliche Aufmerksamkeit für das Menschheitsverbrechen des Holocaust im Lande seiner Urheber und Exekutoren zu schaffen, in dieser Form sinnvoll erreichen kann. Zweitens aber arbeitet sich die Kritik an wohlfeilen Selbstverständlichkeiten wie dem Vorwurf der Ritualisierung und Funktionalisierung ab.

Wohlfeil sind diese Vorwürfe, weil jedes öffentliche Denkmal – sei es nun baulicher oder symbolisch-zeitlicher Art – vielfältig genutzt werden kann, weil sich angesichts eines über Jahre und Jahrzehnte sich wandelnden Publikums Erwartungen und Aufmerksamkeitsschwellen ändern, weil Denkmäler dieser Art eben auch ästhetische Gebilde darstellen, die einer vielfältigen Bedeutungszuweisung fähig sind.

Dass darüber hinaus wiederkehrende Gedenktage symbolisch gestaltet werden müssen, liegt auf der Hand. Dass das nicht jedem politischen oder geistlichen Personal gleichermaßen gut gelingt, gelingen kann, ist ebenfalls eine Banalität.

Vor allem aber wird dabei zu wenig bedacht, dass jedes öffentliche Gedenken einen Zeitkern hat, dass die Intensität historischer Erinnerung in offenen Gesellschaften notwendig mit wachsender Entfernung vom erinnerten Ereignis abnimmt. Tatsächlich – sogar, wenn man transgenerationale Traumatisierungsprozesse einbezieht – lassen Dringlichkeit, Schmerz und Betroffenheit von Generation zu Generation nach, sofern nicht bestimmte Erinnerungsrituale mindestens kurzzeitig ein intensives Erleben provozieren. Darüber Klage zu führen, ist ungefähr so sinnvoll, wie den Wechsel der Jahreszeiten zu bedauern.

dekretiert Aber gerade, weil diese wenig veränderbaren Randbedingungen existieren, ist es umso nötiger, den stets vorhandenen Gestaltungsspielraum zu nut zen – in diesem Fall den Spielraum für eine nachhaltige öffentliche Erinnerung, ein Eingedenken an das von Deutschen begangene Menschheitsverbrechen und seine Opfer. Dann aber fragt sich, ob es wirklich sinnvoll war, in Deutschland den 27. Januar als Gedenktag einzusetzen.

Die kurze Proklamation des Bundespräsidenten damals befand in dürren Worten, dass mehr als fünfzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen bewahrt bleiben müsse. Mit keinem Wort setzte Herzog sich damit auseinander, dass seit der unmittelbaren Nachkriegszeit, zunächst in den jüdischen Gemeinden, dann zunehmend auch von empathischen und solidarischen Bürgern der 9. November als Gedenktag begangen wurde und wird.

Der 9. November bot und bietet die Gelegenheit, an den Auftakt des Mordgeschehens, den Brand der Synagogen in einer fasslichen und nachvollziehbaren Weise zu erinnern: In vielen Orten wurden Überreste der zerstörten Gotteshäuser restauriert oder doch wenigstens die Plätze markiert, an denen sie bis zur Pogromnacht 1938 gestanden hatten. Der 9. November wurde dezentral und bürgernah, eng an der noch persönlich erlebten Geschichte begangen, während der 27. Januar als ein von oben dekretierter Gedenktag zelebriert wird, für den sich – sieht man von Biografien ehemaliger Täter und ihrer Opfer ab – nur geringe Verbindungen mit dem Vernichtungslager Auschwitz und vor allem mit dessen Befreiung am 27. Januar herstellen lassen.

kalamitäten Die Einrichtung des 27. Januar 1996, so erscheint es im Rückblick, wurde als ein Befreiungsschlag aus jenen Kalamitäten gewählt, die durch die skandalträchtige Rede Philipp Jenningers sowie durch den Termin des Falls der Mauer – ebenfalls ein 9. November – geschaffen wurden. Zudem wollte der Staat einen offiziellen Gedenktag für alle Opfer, nicht nur die Juden.

Gleichwohl: Eine souveräne Gedenkpolitik hätte den Versuch unternehmen können, die mit dem 9. November verbundenen Ambivalenzen auszuhalten und zu gestalten, statt auf den inter- national anschlussfähigen 27. Januar auszuweichen. Damit wurde die Tradition des 9. November gebrochen und entwertet. Noch darf bezweifelt werden, ob aus dem 27. Januar eine eigene, kräftige Tradition erwachsen wird.

Allerdings: Wäre dies jetzt und in Zukunft ein Tag, der mindestens die Schulen, Lehrer und Schüler dazu bringt, sich der historischen deutschen Verantwortung für dieses, aber auch der kosmopolitischen Verantwortung für spätere und künftige Menschheitsverbrechen zu erinnern und zu stellen, könnte der 27. Januar eine mindestens pädagogische Tradition begründen.