Die Dramatik des Sachverhalts kann man ahnen, wenn man die nachrichtliche Mitteilung liest. Die enorme Bedeutung erschließt sich erst später: »In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1945 sprangen im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes Office of Strategic Services (OSS) zwei hochtrainierte jüdische Flüchtlinge aus Deutschland und den Niederlanden mit einem ortskundigen österreichischen Wehrmachtsdeserteur per Fallschirm über den Stubaier Alpen ab.«

Alpenfestung Die drei, Fred Mayer, 23, Hans Wijnberg, 22, und Franz Weber, 24, sammelten für die alliierten Truppen wichtige Informationen für den Kampf gegen Nazi-Deutschland. Sie wollten mehr über die angebliche Alpenfestung wissen, zogen Erkundigungen über die politisch-militärische Strategie des NS-Regimes im Alpenraum ein, und vor allem wollten sie helfen, die wenigen in Österreich existierenden Widerstands- und Partisanengruppen mit den alliierten Truppen zu vernetzen. Ihre Erkenntnisse übermittelten sie über eine geheime Funkstation, die sie in der Nähe von Innsbruck errichtet hatten.

Operation Greenup nannte sich die Aktion der drei, und sie war spektakulär. Mayer stammte aus Freiburg, Wijnberg aus Amsterdam und Weber aus dem katholischen Bauerndorf Oberperfuss bei Innsbruck. Gerade Webers Verankerung in den dörflichen Strukturen, seine Kenntnis, wem man trauen konnte und wen es zu meiden galt, machte die Operation Greenup zu einer der erfolgreichsten Aktionen des OSS.

Gestapo Gleichwohl wurde Mayer verhaftet, ein Gestapospitzel hatte ihn verraten. In der Zusammenbruchsphase des NS-Regimes jedoch verhalf ihm der Umstand, dass nicht nur die kleinen, sondern auch die großen Nazis den Kopf aus der Schlinge ziehen wollten, zum Überleben – und zu mehr. Der Tiroler NSDAP-Gauleiter Franz Hofer glaubte, Mayer sei ein hoher US-Offizier: Mayer tat ihm den Gefallen und leitete die Kapitulationsverhandlungen ein, die Hofer bald unterzeichnete.

Aus Innsbruck wurde Brooklyn, aus dem katholischen Oberperfuss das Nest der Agenten.

Filmisch ist dieser unglaublich dramatischen und bedeutenden Widerstandsaktion durch Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds ein – selbstverständlich künstlerisch verfremdetes – Denkmal gesetzt worden, aber erstaunlicherweise lag eine gründliche historische Rekonstruktion bislang nicht vor.

Der Wiener Historiker und Politologe Peter Pirker hat sich nun diese Mühe gemacht – und noch mehr. Er hat ein lesenswertes Sachbuch vorgelegt, das ebenso den Biografien der Akteure nachgeht, wie es die Motive und Schwierigkeiten beleuchtet. »Ich wollte Nazis töten«, sagte Mayer später in einem Interview. »Das war die Motivation für uns jüdische Jungs.« Darum bewarben er und Wijnberg sich 1942 beim OSS, um den gefährlichen Job auszuführen.

amerika Ein überzeugend ausgeführter Punkt ist, dass auch die Flucht, die Mayer und Wijnberg zunächst nach Amerika, genauer New York – daher der Titel Codename Brooklyn –, brachte, als Widerstand gelten muss. Ein Exil war ja nicht das Ende der Betätigung, sondern es ermöglichte vielmehr die Intensivierung der Bemühungen, die Nazis zu besiegen.

»Es handelt sich in vielerlei Hinsicht um Flüchtlings- und Fluchtgeschichten, die in der Operation Greenup aufeinandertrafen, sie aber auch generierten, weil das Auftreten der OSS-Agenten die Handlungsmöglichkeiten lokaler Akteure in den letzten Wochen und in den letzten Bastionen des Deutschen Reichs stark veränderte«, schreibt Pirker und fügt hinzu, dass er die Operation Greenup als Teil jüdischen Widerstands begreift, der wiederum Teil der alliierten Bemühungen war.

Und Pirker bemüht sich auch, der Frage nachzugehen, warum das alles kaum aufgearbeitet wurde; wie sich in Österreich (und Deutschland genauso) alte Eliten, die im NS-Regime Macht gehabt hatten, wieder zu Einfluss aufschwangen; wie auch westliche Geheimdienste, die im Kampf gegen das NS-Regime so wertvoll waren, nach 1945 neue Gegner im Osten, die Sowjetunion, ausmachten und sich dabei auch der alten NS-Kader bedienten.

Pirkers Buch ist – fast en passant – auch eine Geschlechtergeschichte des Widerstands.

Noch etwas rückt Pirker in diesem Buch, das man kaum genug loben kann, in den Vordergrund: den, wie man modern sagen könnte, Gender-Aspekt des antifaschistischen Widerstands. Schon im kleinen Dorf Oberperfuss war Fred Mayer aufgefallen: »Die Einzigen, denen man wirklich trauen konnte, waren die Frauen, die waren stur wie Eisen.«

Pirker hat – beinahe en passant – auch eine Geschlechtergeschichte des Widerstands geschrieben und kann so erklären, warum wir so vieles nicht wissen. »In den maskulinen, stark (para)militärisch geprägten Erzählungen von der Befreiung Innsbrucks durch Repräsentanten des Tiroler Widerstands kamen Frauen praktisch nicht vor.«

Obwohl sie enorm wichtig waren: Sie organisierten Unterkünfte, knüpften Kontakte, arbeiteten als Kuriere. Nichts davon ist geringzuschätzen. Das nicht gewürdigt zu haben, ist ein Manko bisheriger Geschichtsschreibung, dem Pirker mit seiner sehr genauen Rekonstruktion der Operation Greenup überzeugend Abhilfe schafft. Dieses Manko könnte vielleicht auch teilweise dafür gesorgt haben, dass es bis heute in Österreich die populäre – und historisch falsche – Rede von der »Selbstbefreiung« Innsbrucks gibt.

Peter Pirkers Buch Codename Brooklyn ist ein seltener Glücksfall: ein Buch, das historisch und politisch enorm wichtig ist, das zugleich elegant und verständlich geschrieben ist und das zudem nicht nur sorgfältig illustriert wurde, sondern dem auch ein beeindruckender Fotoessay von Markus Jenewein beigefügt ist, in dem die damals bedeutenden Orte heute gezeigt werden.

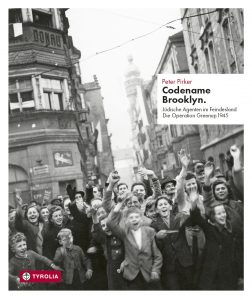

Peter Pirker: »Codename Brooklyn. Jüdische Agenten im Feindesland. Die Operation Greenup 1945«. Tyrolia, Innsbruck 2019, 368 S., 29,95 €