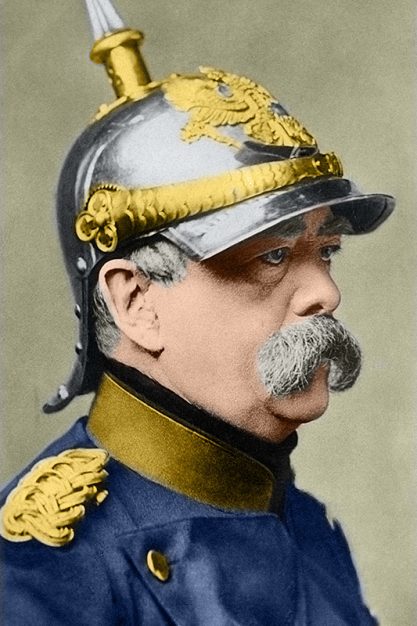

Als am 1. April 1815 der spätere Reichskanzler Otto von Bismarck zur Welt kam, gab es den Begriff Antisemitismus noch nicht. Man sprach von Judenfeindschaft, Judenhass oder benutzte das jiddische Wort »Risches«. Als Bismarck im Jahr 1898 starb, war der Ersatzbegriff Antisemitismus bereits seit zwei Jahrzehnten im Umlauf, ein angeblich zeitgemäßer, moderner und wissenschaftlicher Begriff.

Bei der Beantwortung der Frage, ob man Bismarck zu den Antisemiten zählen darf oder nicht, muss man auch auf diese begriffliche Unterscheidung achten. War er ein traditioneller Judenfeind, der Juden als Angehörige einer Religion verachtete, oder ein moderner Antisemit, für den der Begriff Rasse entscheidend ist? Achten sollte man auch auf die Fragenden, auf die Betrachter: ob Juden, Antisemiten, Konservative oder Liberale et cetera.

So oder so – das Thema »Bismarck und die Juden« ist im Rahmen der sehr umfangreichen Literatur über Bismarck beziehungsweise über den Antisemitismus eher marginal. Bis auf das 1921 erschienene Buch des Ministerialrats Otto Jöhlinger Bismarck und die Juden und Fritz Sterns Gold und Eisen über die Beziehung zwischen Bismarck und seinem jüdischem Bankier Gerson Bleichröder (1977) gab es kaum eine konzentrierte Beschäftigung mit dem Thema.

Petition Eines steht fest: Bismarck hat sich, anders als etwa Richard Wagner oder Houston Stewart Chamberlain, mit dem Thema nicht systematisch beschäftigt und war nicht aktiv an einer antisemitischen Debatte beteiligt. Dass er aber Kind seiner Zeit und seiner Gesellschaftsgruppe auch in seiner Einstellung zu den Juden war, zeigen Aussagen wie auch Handlungen Bismarcks. Einerseits akzeptierte er, der »Reichsgründer«, im Jahr 1871 die verfassungsmäßige Verankerung der Gleichberechtigung der Juden.

Anderseits florierte in der Gründerzeit des Kaiserreichs der neue Antisemitismus und erreichte seinen Höhepunkt mit der Einreichung einer antisemitischen Petition an Bismarck im Jahr 1881, unterzeichnet von etwa einer Viertel Million Deutscher. Bismarck hat die Petition zwar ad acta gelegt, nicht aber verurteilt. Einerseits kam ihm die neue antisemitische Welle für seine antiliberale Po- litik eher gelegen, anderseits waren ihm die neuen antisemitischen Parteien zu populistisch und unzuverlässig.

Kurz: Hier, wie sonst bei Bismarck üblich, ging es ihm um eine eher pragmatische Politik. Pragmatisch war er allerdings auch im Kampf gegen seine bürgerlich-liberalen Gegner, als er Ferdinand Lassalle, den jüdischen Proletarierführer, zu seinem politischen Alliierten machte.

inopportun Damit ist aber die Frage, ob Bismarck Antisemit war, noch nicht ausreichend beantwortet. Zwar hat er keine offen antisemitische Politik betrieben, aber wie war seine prinzipielle Haltung Juden gegenüber? Den Begriff »Semit« hat er pejorativ benutzt – er ging also einen Schritt weiter als die alten »Judenfresser«. Und sein Freund Lucius von Ballhausen schrieb kurz nach dem sogenannten Berliner Antisemitismusstreit im Jahr 1881: »Bezüglich der Antisemitenbewegung tadelte er deren Inopportunität«, denn er war »nur gegen die fortschrittlichen, nicht gegen konservative Juden«. Wohlgemerkt: inopportun, nicht unakzeptabel.

Am häufigsten wird zum Thema »Bismarck und die Juden« seine Rede vor dem vereinigten preußischen Landtag vom 15. Juni 1847 zitiert. Dort sagte er: »Ich bin kein Feind der Juden ... Ich liebe sie sogar unter Umständen. Ich gönne ihnen auch alle Rechte, nur nicht das, in einem christlichen Staate ein obrigkeitliches Amt zu bekleiden.« Frei von Judenfeindschaft war er also keineswegs, und er war damals für eine nur eingeschränkte Emanzipation der Juden.

In der Rede fuhr er aber ganz offen fort: »Ich gestehe ein, dass ich voller Vorurteile stecke, ich habe sie ... mit der Muttermilch eingesogen ... Ich teile die Empfindung (dass Juden nicht Beamte werden dürfen) mit der Masse der niederen Schichten des Volkes und schäme mich dieser Gesellschaft nicht.« Eine bessere Beschreibung der Grundhaltung eines Antisemiten ist kaum vorstellbar. Deshalb wurde gerade diese Stelle auch im antisemitischen Handbuch der Judenfrage bis in die NS-Zeit hinein als Beweis für Bismarcks judenfeindliche Einstellung zitiert.

Für das Gesamtbild ist jedoch relevant, dass Bismarck einerseits später doch, wie bereits erwähnt, für die volle Emanzipation eintrat und die deutsche Verfassung bereits 1869, dann 1871, die Gleichberechtigung der Juden anerkannte – und dass andererseits dieses Zitat aus dem Jahr 1847 im Vergleich zu den Tiraden der rabiaten Antisemiten des Kaiserreichs zur Zeit der Kanzlerschaft Bismarcks, von Richard Wagner über Adolf Stoecker bis hin zu Theodor Fritsch, eher harmlos klingt.

Lösung Um aber den Stellenwert der Judenfeindschaft Bismarcks einzuordnen und zu bewerten, ist paradoxerweise eine Stimme aus dem jüdischen Nationalismus, sprich: Zionismus, besonders aufschlussreich. Für den Vater des Zionismus, Theodor Herzl, war Bismarck wahrscheinlich weniger ein Instrument des Antisemitismus, sondern vielmehr der ultimative Schulmeister in Sachen Nationalismus.

Kurz vor dem ersten Zionistenkongress, am 19. Juni 1895, wandte sich Herzl an den sich im Ruhestand befindenden Altkanzler: »Ich glaube, die Lösung der Judenfrage gefunden zu haben. Nicht ›eine Lösung‹, sondern ›die‹ Lösung, die einzige.« Er erklärte, weshalb er ausgerechnet Bismarck um eine Reaktion auf seine Idee bat: »Es muss gleich die letzte Instanz sein. Nur der Mann, der mit seiner eisernen Nadel das zerrissene Deutschland so wunderbar zusammengenäht hat ... nur der ist groß genug, mir endgültig zu sagen, ob mein Plan ein wirklich erlösender Gedanke ist.«

Nun stellt sich die Frage, ob Herzl sich an Otto von Bismarck wandte, weil er ihn nicht für einen Antisemiten hielt – oder umgekehrt, gerade weil er die judenfeindliche Denkweise Bismarcks (und der Deutschen) kannte und ihn deswegen für eine Lösung der »Judenfrage« in Form der Auswanderung aus Europa nach Palästina für empfänglich hielt. Herzls politische Ansichten legen eher die zweite Möglichkeit nahe. So oder so reagierte Bismarck wie gewohnt – er beantwortete Herzls Schreiben nicht.

Der Autor ist Historiker an der Hebräischen Universität Jerusalem.