Sie gingen tagelang in geführten Gruppen wandern und hatten auf ihren Wadi-Touren die zivilisationskritischen Bücher von Henry David Thoreau dabei. Manche von ihnen, die Radikaleren, lasen auch einen ins Hebräische übersetzten Roman des Öko-Anarchisten Edward Abbey, der zum Guru einer Gruppe von Umweltaktivisten namens »Earth First!« geworden war – kein Scherz.

Und ebenso wenig eine Fata Morgana wie das Nuweiba-Pop-Festival von 1978: »Tausende Jugendliche strömten damals in den Sinai. Sie kamen, um Bob Dylans ›All Along the Watchtower‹ in der Version von Jimi Hendrix zu hören – aber nicht, um auf die Wachtürme der Gründerväter zu steigen. Die Beatnikim legten den Bibelvers ›So spricht Jahwe, der Gott Israels: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können‹ auf ihre eigene Weise aus. Sie tanzten, sangen und sie liebten sich im warmen Sand unter dem Sternenhimmel des Sinais, das einem Planetarium glich.«

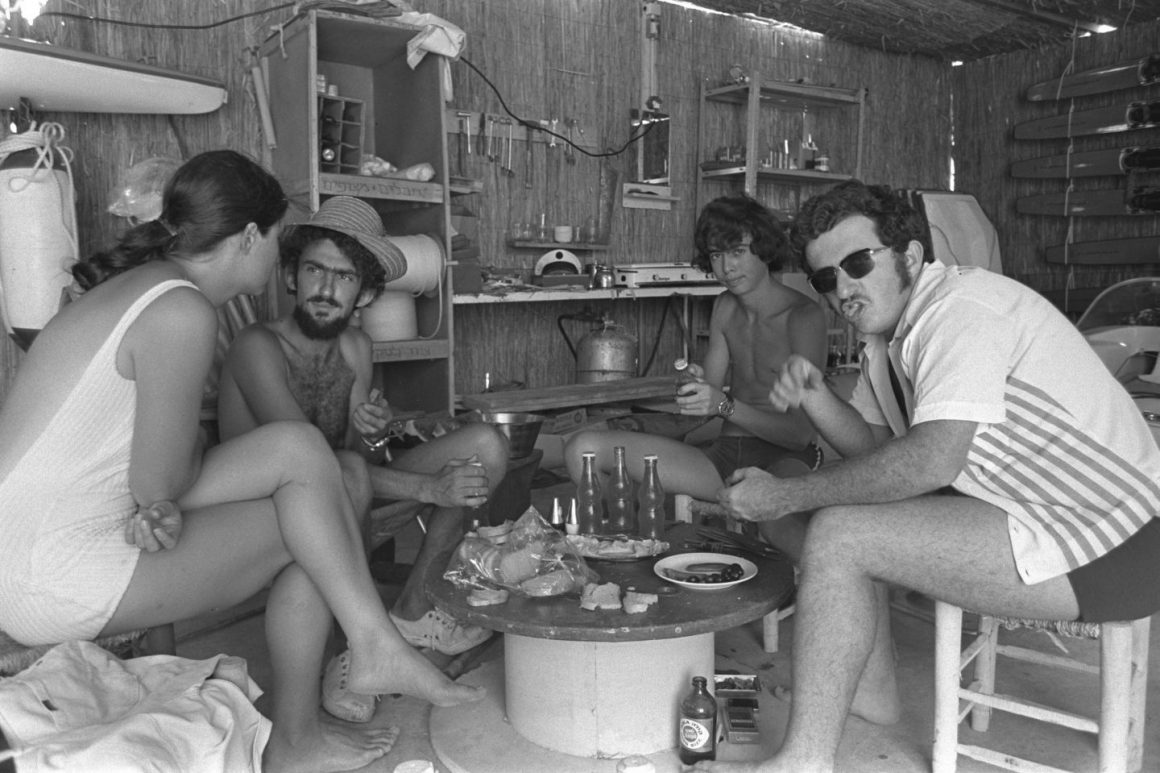

Yoram Kaniuk beschrieb die Party-Aspekte der Sinai-Existenz.

Was nur war das für eine bezirzende (Aus-)Zeit gewesen? Ausgerechnet der 2013 verstorbene Schriftsteller Yoram Kaniuk, den meisten wohl eher bekannt als grauhaarig-weiser Warner, hatte – jenseits des Politischen – die wilden Party-Aspekte der damaligen israelischen Sinai-Präsenz beschrieben: ein temporärer, wahrscheinlich auch ein wenig trügerischer Garten Eden, »in dem die Menschen keine Angst mehr vor Syphilis hatten und sich noch nicht vor Aids fürchteten«. Stars wie Svika Pick oder Shlomo Artzi sangen den Beatnikim dazu die entsprechenden Songs – und bereits kometenweit entfernt jene Zeit vor 1967, als ein staatliches Kulturkomitee tatsächlich noch einen Israelauftritt der Beatles untersagt hatte, da »diese Kapelle keinerlei künstlerischen Wert« habe.

HEDONISMUS Dies und noch viel mehr findet sich im Buch Sehnsuchtsort Sinai, das, so der Untertitel, »eine israelische Kulturgeschichte der ägyptischen Halbinsel« erzählt. Geschrieben hat es der 1987 geborene Wissenschaftler und Journalist Dominik Peters, der ganz offenbar bei so Großen wie Tom Segev stilistisch in die Schule gegangen ist. Denn wie scheinbar mühelos und elegant gelingt ihm eine profunde (Sozial-)Geschichtsschreibung, die im flirrend Lebensweltlichen wurzelt und gleichzeitig – ohne je mit verschmockten Termini zu prunken – eine veritable Diskursanalyse liefert.

Solch ein Buch hat es noch nicht gegeben, ist doch bis heute die Literatur über die Zeit nach 1967 vor allem auf das Westjordanland und den Gazastreifen fokussiert und ignoriert den 1982 an Ägypten zurückgegebenen Sinai. Dabei war dieser – obwohl die Etymologie eine Nähe zu »Sneh«, das hebräische Wort für (Moses’) Dornbusch nahegelegt – niemals so religiös aufgeladen wie etwa Judäa und Samaria.

Umso enthusiastischer strömten in den Jahren nach dem gewonnenen Sechstagekrieg säkulare, häufig linksalternative Israelis auf die eroberte Halbinsel, um dort in Landwirtschaftssiedlungen noch einmal den im Kernland bereits verblassenden Traum zionistischer Pionierarbeit zu leben. Oder, gleichzeitig und konträr dazu, einen Hedonismus zu zelebrieren, der von Askese nun gar nichts hielt.

Dominik Peters belässt es freilich nicht bei Anekdoten, sondern zieht Statistiken und unzähliges Archivmaterial zu Rate – und dies nicht nur über die eindrucksvolle israelische Besiedlung, sondern auch über die damaligen Grauzonen der Beduinen-Diskriminierung. Besonders im Norden des Sinai, an der Grenze zum Gazastreifen, hatte es militärisch bedingte Vertreibungen gegeben, die jedoch schon frühzeitig von israelischen Aktivisten angeklagt worden waren. Unter ihnen auch die legendäre Shulamit Aloni, die sich freilich im (ohnehin entspannteren) Südsinai mit Kritik zurückhielt – ihr Mann war der dortige Verwaltungschef.

GENERATIONEN Wer will, kann solches als »typisch linke Doppelmoral« abqualifizieren, bringt sich dabei jedoch um eine viel fruchtbarere Einsicht: Die »innerisraelischen Brüche« nämlich, die von Möchtegern-Experten ein ums andere Mal als aktuell und präzendenzlos beschrieben werden, existierten bereits damals – inklusive der Konflikte zwischen Idealismus und Ignoranz, Altruismus und korruptionsanfälliger Wirtschaftspolitik, sympathischen Gesellschaftsutopien und pragmatischen geopolitischen Überlegungen (die schließlich zur Rückgabe des Sinai führten).

Linksalternative Israelis lebten noch einmal den Traum zionistischer Pionierarbeit.

Die Backpacker von heute, schreibt Dominik Peters, wandern indessen auf dem »›Kosher Banana Pancake Trail‹ in Thailand oder geloben sich: ›Nächstes Jahr in Kathmandu‹«. Sein überaus gelungenes Buch lehrt freilich auch, dass die (nicht allein in Israel) viel beklagte »Kluft zwischen den Generationen« kein Schicksal sein muss: Wer lebensfroh genug war, seine Jugendsommer inmitten der Nudisten von Neviot verbracht zu haben, wird seinen Kindern und Enkeln gewiss nicht mit Jeremiaden über vermeintlich »heutigen Werteverfall« auf die Nerven gehen. Nicht zuletzt auch deshalb sollte die »Sinai-Erfahrung« bewahrt und weitergegeben werden.

Dominik Peters: »Sehnsuchtsort Sinai. Eine israelische Kulturgeschichte der ägyptischen Halbinsel«. Wallstein, Göttingen 2019, 368 S., 30 €