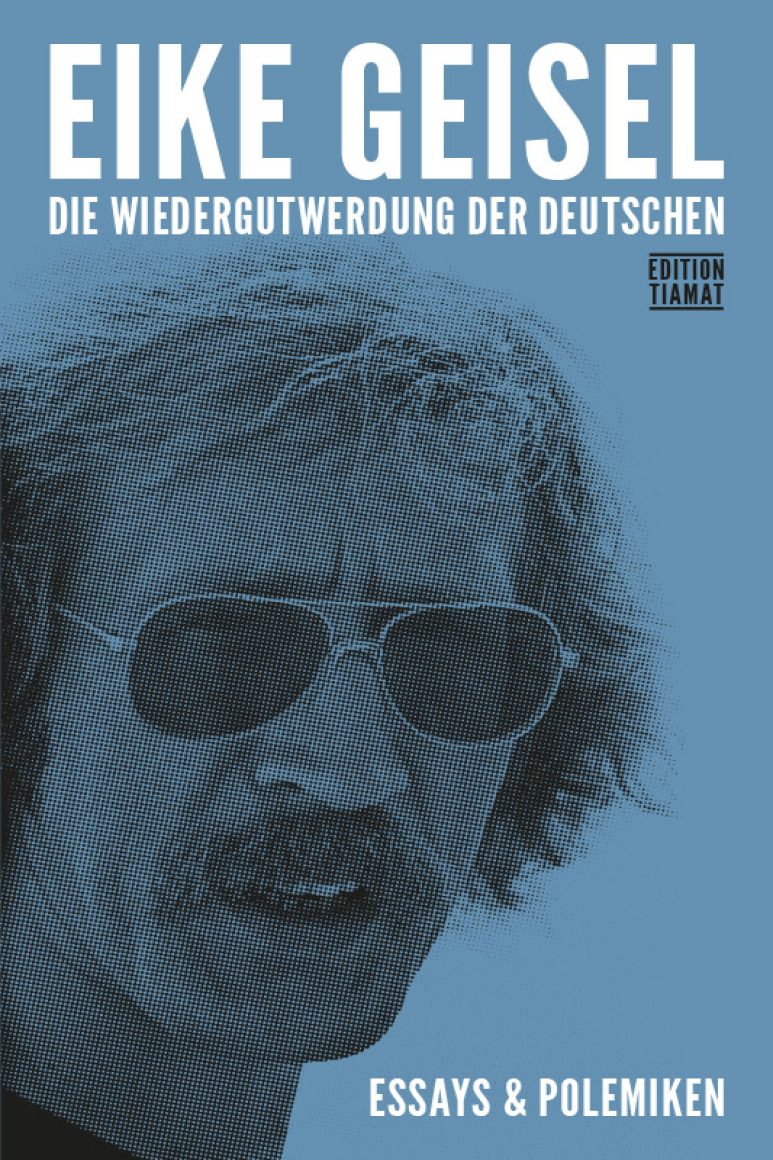

Die Wiedergutwerdung der Deutschen» – schon der Titel enthüllt die Stoßrichtung dieser Sammlung polemischer Essays. Geschont wird niemand, wenn Eike Geisel seine Sujets in den Blick nimmt. Die «Wir haben aus der Geschichte gelernt»-Position, die oft genug nur antisemitische Vorstellungen kaschiert, hat der 1997 verstorbene Publizist zeitlebens scharf kritisiert.

Seinem Verleger Klaus Bittermann ist es zu verdanken, dass Geisels so schonungslose wie ehrliche Reflexionen jetzt postum in einem Sammelband erscheinen. Denn sie sind nicht nur von musealem Wert. Obwohl die Texte überwiegend vor einem Vierteljahrhundert entstanden sind, erweisen sie sich als verstörend aktuell.

Theodor W. Adorno schrieb über den Willen zum Schlussstrichziehen: «Der Gestus, es solle alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen anstünde, dem Unrecht widerfuhr, wird von den Parteigängern derer praktiziert, die es begingen.» Der 1945 geborene Geisel studierte unter anderem bei Adorno. Die Auseinandersetzung mit deutscher Geschichtspolitik und dem, was «Aufarbeitung der Vergangenheit» genannt wird, war das Lebensthema des Hannah-Arendt-Verehrers.

Mainstream Nach kurzen Ausflügen in den akademischen Betrieb war Geisel als freier Publizist und Filmemacher tätig. Er wird zu den 68ern gezählt, allerdings blieb er dem Geist des Undogmatischen zeitlebens verpflichtet und wollte nie im Mainstream landen, wie so viele andere. So unterzog Geisel auch seine Generationsgenossen seiner Kritik. Sprachgewandt, mal elegant, oft sehr scharfzüngig fällt diese aus, was die Essays schon stilistisch zum Gewinn macht.

Thematisch drehen sich die Texte in erster Linie um die Tages- und Geschichtspolitik der später 80er- und frühen 90er-Jahre. Geisel nahm die Verklärung der Hitlerattentäter vom 20. Juli aufs Korn, von denen viele Antisemiten waren. Er zeigte sich skeptisch beim Mauerfall: «Die Wiedervereinigung sehe ich mir gerne aus 6000 km Entfernung an» – eine Haltung, die sich für ihn in den pogromartigen Ausschreitungen in Hoyerswerda, Rostock und Mölln bestätigte.

Er mischte sich in die Debatten um Marcel Reich-Ranicki und das Holocaustmahnmal ein, geißelte die verschiedenen Ausprägungen des Schlussstrichziehens. Und er setzte sich mit linkem Antisemitismus auseinander. Auf die immer wieder anzutreffende Verteidigungsfloskel «Einige meiner besten Freunde sind Juden» antwortete er schmissig: «Some of my best friends are German» («Einige meiner besten Freunde sind Deutsche»).

selbstbezogen Geisel entlarvt noch hinter der Formel, wie viel Kultur Deutschland durch die Ermordung und Vertreibung jüdischer Kulturschaffender und Intellektueller doch verloren gegangen sei, eine verbrämte Ranküne. Warum nicht einfach an Menschen erinnern und um sie trauern?, fragt Geisel. Hier zeige sich, wie selbstbezogen man den Verlust für sich, die Deutschen, beklagt – also sich wieder einmal als Opfer fühlt, statt der wirklichen Opfer zu gedenken.

Liest man Geisels Buch am Stück, stellt sich ob des Tiradencharakters und der Kritikkaskaden irgendwann Ermüdung ein, so berechtigt die jeweiligen Einwürfe auch sind. Doch ändert sich auch manchmal der Tonfall, etwa in historischen Untersuchungen zum jüdischen Kulturbund oder zu jüdischen Rächern, die Nazis nachstellten. So ist in einem längeren, hochinteressanten Geschichtsessay Ausführliches über das Berliner Scheunenviertel zu erfahren, über das Geisel einen Dokumentarfilm drehte. Hier lebten viele ostjüdische Einwanderer unter erbärmlichen Bedingungen. 1923 verübten Deutsche dort ein Pogrom an ihren Nachbarn – der Antisemitismus kam eben nicht erst mit den Nazis über die Bevölkerung.

Flüchtlinge Was Geisel anhand der Ostjuden als Wesen der Flüchtlingspolitik konstatiert, geht über das konkrete Beispiel weit hinaus: «Dass der Staat den Zustand der ihm unliebsamen Ausländer nicht legalisiert und das Dasein der Staatenlosen nur widerruflich duldet, hat zwei bedenkliche Konsequenzen ...: Es entsteht ein Vakuum der Legalität, das die Behörden mit administrativen Willkürakten anfüllen ... Die zweite Konsequenz besteht in dem Umstand, dass aus der almosenhaften Gewährung des Aufenthalts jede Spur von Politik und Recht getilgt und die Flüchtlinge zu Sozialfällen erklärt werden.»

Das Klischee des Mahners wollte Geisel nicht erfüllen. Er klagte an, statt zu mahnen. Konkrete, ehrliche Gegnerschaft war seine Grundhaltung, das unverblümte «Nein: So nicht und nicht mit euch». Das mögen einige als kontraproduktiv ansehen, sogar als Gesprächsverweigerung. Aber der debattenlustige Geisel sah in manchen Diskussionen einfach keinen Sinn und verwies auch schon mal auf Woody Allens berühmtes Baseballschläger-Zitat als Argument, wenn es darum geht, wie man am besten mit Nazis spricht.

Ernsthaftigkeit Aus Geisel spricht eine ebenso kluge wie scharfzüngige Wut, und zwischen Ironie und Zynismus schafft sich eine große Ernsthaftigkeit Platz. Jüngere Leser haben mit dem Buch auch eine Zeitkapsel in der Hand, die Einblick in frühere deutsche Debatten gibt. Man entdeckt aber immer wieder Einsichten von geradezu unheimlicher Aktualität. Etwa in einer Notiz aus dem Jahr 1994: «Der Skandal in Deutschland heute besteht eher darin, dass niemand – keine jüdischen Gruppierungen, nicht die Reste der antifaschistischen – auf dem Riss beharrt, der irreparabel durch die Geschichte geht. Auch die Gegner und Opfer von einst wollen heim ins Reich, wenigstens heim ins Reich der Erinnerung.»

Eike Geisel lag seit Sommer 1995 im Koma, er starb im August 1997. Sein Grab gefunden hat er, wie der Herausgeber anmerkt, auf dem Friedhof Stubenrauchstraße in Berlin, in der Nähe von Marlene Dietrich, «die er bewunderte und die bis über ihren Tod hinaus in Deutschland als Verräterin galt. Ich glaube, das hätte ihm gefallen».

Eike Geisel: «Die Wiedergutwerdung der Deutschen». Essays und Polemiken. Edition Tiamat, Berlin 2015, 463 S., 24 €