Bald ist es so weit. Im Juni jährt sich der Sechstagekrieg zum 50. Mal. Ein halbes Jahrhundert ist es nun schon her, dass Israel die Vernichtungspläne seiner arabischen Nachbarn erfolgreich durchkreuzen konnte. Der jüdische Staat ging dabei nicht nur siegreich aus dieser militärischen Konfrontation hervor, sondern eroberte darüber hinaus das Westjordanland, den Golan, Gaza sowie den gesamten Sinai bis zum Suez-Kanal.

Die Euphorie über »Israels zweite Geburt«, wie es der Historiker Tom Segev einmal formulierte, wich jedoch recht bald politischen Debatten über Siedlungspolitik, Besatzung und Perspektiven nach einem Ausgleich mit den Palästinensern und arabischen Staaten, die bis heute andauern. Grund genug, ihren Ursprüngen noch einmal auf den Grund zu gehen und jene Akteure zu Wort kommen zu lassen, die damals am Geschehen unmittelbar beteiligt waren: die Kriegsteilnehmer. Genau das will Man schießt und weint. Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechstagekrieg leisten.

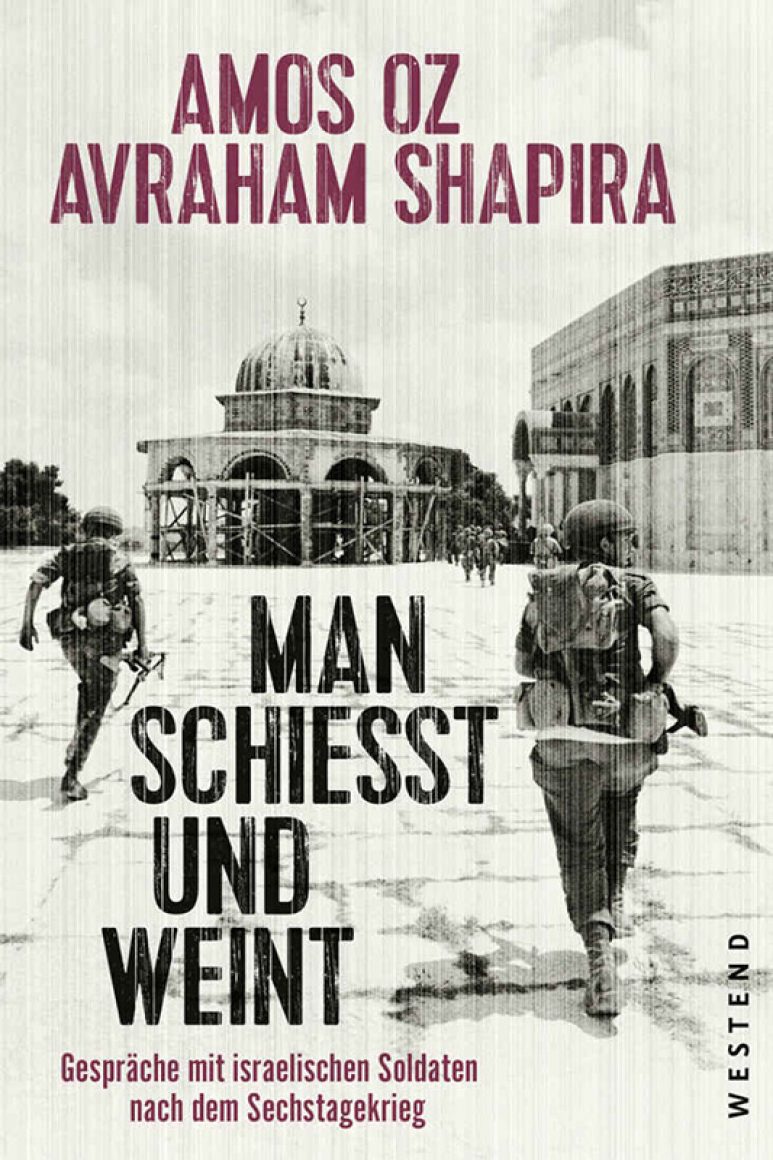

dialog Damals, im Moment des allergrößten Triumphs, besuchten der noch unbekannte Schriftsteller Amos Oz, der Historiker Avraham Shapira sowie weitere Männer und Frauen, darunter der legendäre Partisanenkämpfer Abba Kovner, mit einem Tonbandgerät im Gepäck zahlreiche Kibbuzim, wo sie soeben aus dem Krieg heimgekehrte Soldaten nach ihren persönlichen Eindrücken und Erlebnissen befragten. Daraus entstand das nun in Neuauflage vorliegende Buch, das trotz massiver Eingriffe der israelischen Militärzensur unmittelbar nach seinem Erscheinen 1968 ein Riesenerfolg war, sowie auch der Dokumentarfilm Censured Voices, der 2015 auf dem Sundance Film Festival und der Berlinale vorgestellt wurde.

»Der gewöhnliche Inhalt, mit dem Kriegsbücher angefüllt werden – Strategie, Taktiken, detaillierte Beschreibungen der Aktionen –, spielt in diesem Buch praktisch keine Rolle«, schreibt Amos Oz in seinem Begleittext. Dafür steht der Dialog untereinander im Mittelpunkt, »er ist der Kern der Gespräche mit israelischen Soldaten«. Das hat durchaus seinen Reiz. Denn die Erinnerungen an das Erlebte waren noch sehr frisch und wurden von den Beteiligten oftmals ungefiltert und direkt ausgesprochen. Und die in den Diskussionen entstehende Dynamik tat ihr Übriges. »Im Krieg ist es wie im Krieg«, wie es einer der Soldaten so banal wie auch treffend formulierte.

Ein Beispiel ist Shmuel aus Ein Harod. »Wie ist einer Familie zumute, deren Sohn gefallen ist? Und da bin ich – und habe einen Familienvater getötet. Da zerreißt es dich. Andererseits, fünf Minuten später, in einem anderen Abschnitt, erwischte ich mich plötzlich dabei, wie ich schieße und töte, wie bei einer alltäglichen Aktion, wie in einem Spiel, das ich gelernt hatte, etwa in den Sommerferienlagern.«

entstehung Die Offenheit, mit der Situationen im Krieg, das eigene Handeln und die Emotionen reflektiert werden, verfehlt keinesfalls ihre Wirkung auf den Leser. Auch die Frage, wie es sich anfühlt, ins normale Leben zurückzukehren, wird angesprochen. »Viele Dinge, die ich vor dem Krieg für richtig hielt, kommen mir jetzt falsch vor«, bringt es Menachem aus Mishmar Ha’emek stellvertretend für viele seiner Kameraden auf den Punkt.

Besonders eindrucksvoll sind ferner die Beschreibungen der sehr unterschiedlichen Wahrnehmungen der arabischen Soldaten und palästinensischen Flüchtlinge als Feinde, Menschen oder einfach nur Opfer der Umstände. Sie registrieren das Leid der besiegten Gegner, was nicht ohne Folgen für die eigenen Vorstellungen von Moral und Ethik bleibt. »Es war uns allen eine Qual – oder zumindest vielen von uns«, schreibt Amos Oz. Immer wieder wird die Angst vor der brutalisierenden Wirkung des Konflikts auf einen selbst artikuliert.

Damit wird zugleich auch eine große Schwäche des Buches von Amos Oz offenbar, die eindeutig seiner Entstehungsgeschichte zuzuschreiben ist. Ursprünglich als Broschüre für die Mitglieder der Kibbuz-Bewegung konzipiert, kommen ausschließlich Kriegsteilnehmer zu Wort, die selbst aus einer der Kollektivsiedlungen stammen. Insofern repräsentieren sie einen Kosmos mit ganz eigenen Wertvorstellungen und sozialen Normen. »Ich glaube, dass die Kibbuzniks deshalb so vorbildlich kämpfen, weil sie ein stärkeres Rückgrat haben, als es eine einfache Familie hat ... Es ›treibt‹ sie sogar im Unterbewusstsein«, skizziert der Soldat Amnon aus Gat dieses spezifische Selbstverständnis.

Wurzeln In den Kibbuzim aber war damals wie heute nur ein ganz kleiner Bruchteil aller Israelis zu Hause – selbst wenn ihre Bewohner überdurchschnittlich oft in kämpfenden Einheiten zu finden sind. Zudem handelt es sich um ein Milieu, das primär von Juden aschkenasischer Herkunft geprägt ist. Israelis mit sefardischen Wurzeln hatten darin allenfalls einen Exotenstatus. Aber gerade für sie, die damals schon rund die Hälfte der israelischen Bevölkerung ausmachten, war der Sechstagekrieg das Schlüsselerlebnis überhaupt. »Schließlich stellte dieser Krieg für sie als Israelis so etwas wie den ersten relevanten Waffengang dar«, wie es Dan Diner einmal schrieb. Damit war er ihr »eigentliches Gründungsereignis«, so der Historiker.

In Amos Oz’ Buch aber tauchen Sefardim als Akteure und Zeugen kaum auf. Ebenso hätte es nicht geschadet, durch Anmerkungen oder Erklärungen die Gespräche mit den Soldaten in einen historischen Kontext einzubinden. Wer nicht wirklich mit den Ereignissen des Sommers im Jahre 1967 vertraut ist, kann deshalb vieles nicht richtig einordnen. Oder versteht es einfach nur falsch.

Amos Oz/Avraham Shapira: »Man schießt und weint. Gespräche mit israelischen Soldaten nach dem Sechstagekrieg«. Übersetzt von Susanne Euler. Westend, Frankfurt 2017, 368 S., 24 €