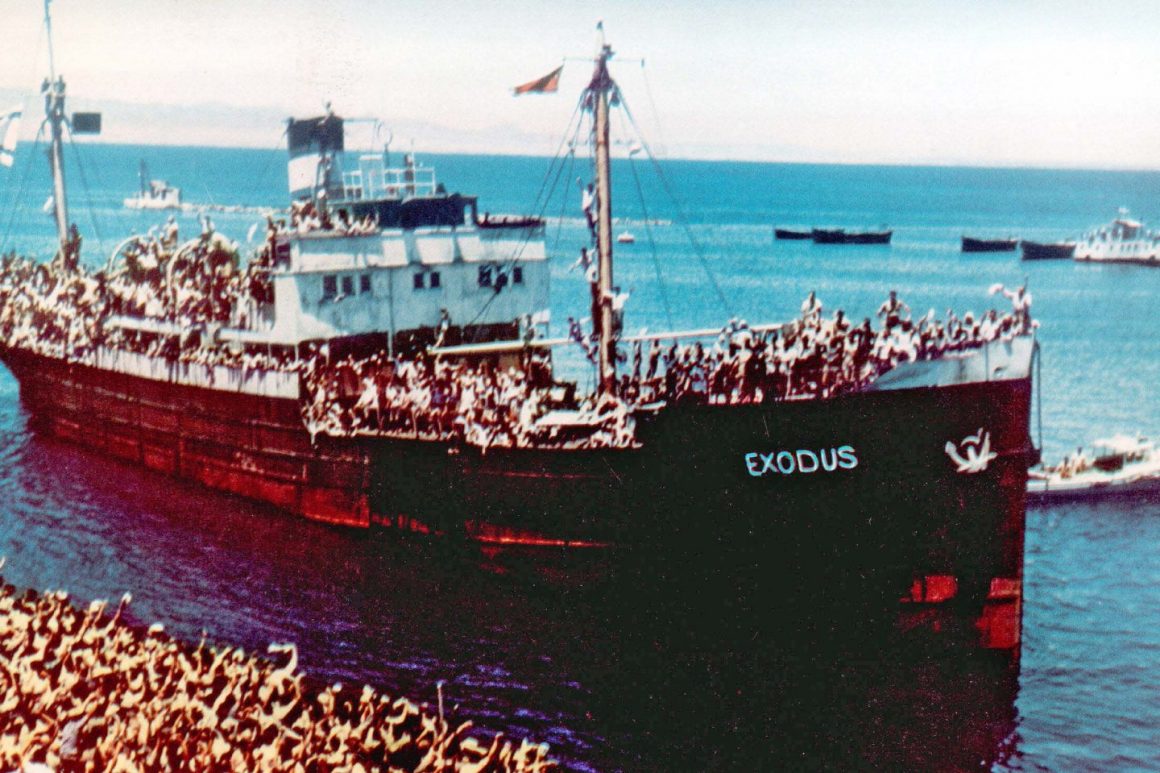

Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass der Eröffnungsfilm dieses Filmseminars ein wohlüberlegtes Spektakel war: Otto Premingers Exodus, ein fast dreieinhalbstündiger Monumentalstreifen von 1960 um den Freiheitskampf jüdischer Flüchtlinge auf Zypern und in Palästina mit einem ikonischen Paul Newman in der Hauptrolle.

Passend war der Film einerseits, weil er durch seine in Hollywood-Manier spannungsgeladene Vereinfachung historischer Ereignisse Fragen nach der Rolle audiovisueller Medien für das kollektive Gedächtnis hervorrief. Und andererseits, weil das Tagungsthema Erinnerung auch filminhaltlich durchweg mitschwang: etwa in jener Szene, in der ein kämpferischer Junge bei der Irgun Zwai Leumi, einer damals aktiven zionistischen paramilitärischen Untergrundorganisation, vorspricht. Er erinnert sich nicht mehr, dass er den Umgang mit Dynamit in Auschwitz gelernt haben muss, wo er Gräber für Ermordete aus dem Boden sprengen musste: Verdrängung als lebenserhaltende Maßnahme.

thematik Mit Exodus war man mittendrin im Themenkomplex der von der Bildungsabteilung im Zentralrat der Juden ausgerichteten interdisziplinären Tagung, die sich ihrem Sujet in Vorträgen und anhand sehr unterschiedlicher Filme näherte. Wie verhalten sich das kulturelle Gedächtnis und der Film zueinander?

Der Eröffnungstag widmete sich dieser Frage unter dem Titel »Populäres Kino als prägende Medien der Erinnerung«. Am zweiten Tag ging es darum, inwiefern der Film ein Reflexionsmedium für das Erinnern ist.

Der abschließende Seminarvormittag widmete sich der Spurensuche an den Rändern des Films: Taugen digitale, interaktive Formate wie etwa Videospiele als Erinnerungsmedium?

Die Tagung begann mit zwei Filmen, die auf ihre je eigene Art Geschichte deuten.

Leichte Antworten waren nicht zu erwarten, vielmehr stand die Erkenntnis im Raum, dass das Verhältnis von Film und Gedächtnis ein so fruchtbares wie kompliziertes ist, zumal es auf der Tagung dezidiert auch um ein jüdisches Erinnern ging. »Die kollektive Erinnerung ist zentral im Judentum«, brachte es Steve Landau, Geschäftsführer der Jüdischen Gemeinde Wiesbaden, in seinem Grußwort auf den Punkt.

Dass das Filmseminar trotz steigender Corona-Infektionszahlen vom 24. bis 26. November in Wiesbaden stattfinden konnte, war einem Wechsel auf die 2G-plus-Regelung zu verdanken. Werden in gewöhnlichen Jahren passend für die Kinogröße des Murnau-Filmtheaters 100 Gäste zugelassen, so waren es diesmal pandemiebedingt 50. »Wir wollten nicht noch einmal verschieben und sind froh, dass die Tagung in angepasster Form stattfinden kann«, so Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung, im Gespräch mit der Jüdischen Allgemeinen.

Kiesel, der die Tagung gemeinsam mit Lea Wohl von Haselberg von der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf auf die Beine gestellt hat, veranschaulichte die Problematik des Erinnerns in seiner Einführung: Der Regisseur Steven Spielberg habe für ein Filmprojekt 50.000 Überlebende ihre Erfahrungen aus den Konzentrationslagern erzählen lassen. Eine gemeinsame Geschichte sei dabei nicht herausgekommen, »die individuelle Verarbeitung ist zu unterschiedlich«. Lea Wohl von Haselberg stellte die Frage, ob der Film überhaupt als Speichermedium tauge. Sicherlich auch, aber viel mehr noch sei er ein Verbreitungsmedium; ein äußerst wichtiges allerdings, denn: »Nur was ins kulturelle Gedächtnis eingeht, zirkuliert im gesellschaftlichen Erinnern«, so die Film- und Medienwissenschaftlerin.

VIELSEITIGKEIT Die beiden Filme des Eröffnungstages verdeutlichten die Vielseitigkeit der zentralen Fragestellung. Auf der einen Seite stand da mit dem eingangs erwähnten Klassiker Exodus nach einem Roman von Leon Uris eine spielfilmische Auseinandersetzung mit Zeitgeschichte. Der von Newman gespielte Held bringt ein Schiff voller jüdischer Flüchtlinge gegen den Willen der britischen Mandatsmacht nach Palästina und sprengt später verbündete Kämpfer aus einem Gefängnis, bevor die Vereinten Nationen für die Teilung Palästinas stimmen. Dass mit der Teilung eine Trennung zwischen Juden und Arabern einherging, wird im Film zugespitzt auf die brüderliche Beziehung zwischen Newmans Figur und einem Muslim, die an den Entwicklungen zerbrechen muss.

Das Verhältnis von Film und Gedächtnis ist fruchtbar wie kompliziert.

Doron Kiesel erzählte eingangs, dass er mit dem Film aufgewachsen sei und ihn in einer Jugendorganisation mindestens 18-mal gesehen habe: »Der Film steht für das Narrativ einer zionistischen Perspektive.« Einer Perspektive, die damals, als Exodus in die Kinos kam, der 1961 bei den Oscars für die beste Filmmusik (Ernest Gold) ausgezeichnet wurde, die Wahrnehmung des Nahostkonflikts in den USA prägte – und eine, die bis heute emotional aufgeladen ist, wie die Tränen einiger Tagungsbesucher bei der finalen Grabesrede von Newmans Held verrieten. Er träume von dem Tag, »an dem Araber und Juden in Frieden zusammenleben werden, in diesem Land, das sie im Tod so oft geteilt haben«, heißt es dort. »Ist bis heute nicht geschehen«, kommentierte eine ältere Teilnehmerin.

PORTRÄT Ganz anders wiederum schreibt und verarbeitet der Abendfilm, Yael Reuvenys Kinder der Hoffnung, Geschichte. Es ist der Dokumentarfilm einer in Israel geborenen, in Deutschland lebenden Filmemacherin über ihr ambivalentes Verhältnis zur Heimat. Im Film porträtiert sie alte Klassenkameradinnen und -kameraden und entwirft ein Porträt der dritten Generation nach der Schoa, die unter der Bürde groß wurde, alles für ihr Land geben zu müssen. Daneben geht es um die Geschichte ihrer Heimatstadt Petach Tikwa.

Eine an Reales angelehnte Fiktion mit großem Einfluss auf das Gedächtnis eines ganzen Landes und eine kleine, aber feine dokumentarfilmische Reflexion: zwei so unterschiedliche Filme, die beide auf ihre je eigene Art und in ihrer eigenen Gegenwart Geschichte deuten, von Hoffnungen, Traumata und Verdrängung erzählen und damit ein kollektives Gedächtnis füttern. In den Worten aus Doron Kiesels Eröffnungsrede: »Filme sind für uns ein Ort, um uns an Dinge zu erinnern, die wir vergessen haben und vergessen mussten, um weiterleben zu können.«