Viel Lebenszeit bliebe ihm nicht mehr, der Krebs in seiner Leber schreite unaufhaltsam voran. Oliver Sacks selbst hatte diese düstere Prognose im Februar der Öffentlichkeit kundgetan. Im Juni hatte der 1933 in London geborene Brite seine Autobiografie On the Move. Mein Leben veröffentlicht – und gab darin Auskunft über das pralle Dasein eines vielseitig Begabten, das mindestens auch für drei Menschen gereicht hätte.

Oliver Sacks gilt als der berühmteste Neurologe der Welt. Als Autor populärwissenschaftlicher Bücher (etwa Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte) schrieb er zahlreiche Weltbestseller, die unter anderem mit Robert de Niro und Robin Williams verfilmt wurden (Zeit des Erwachens, 1990).

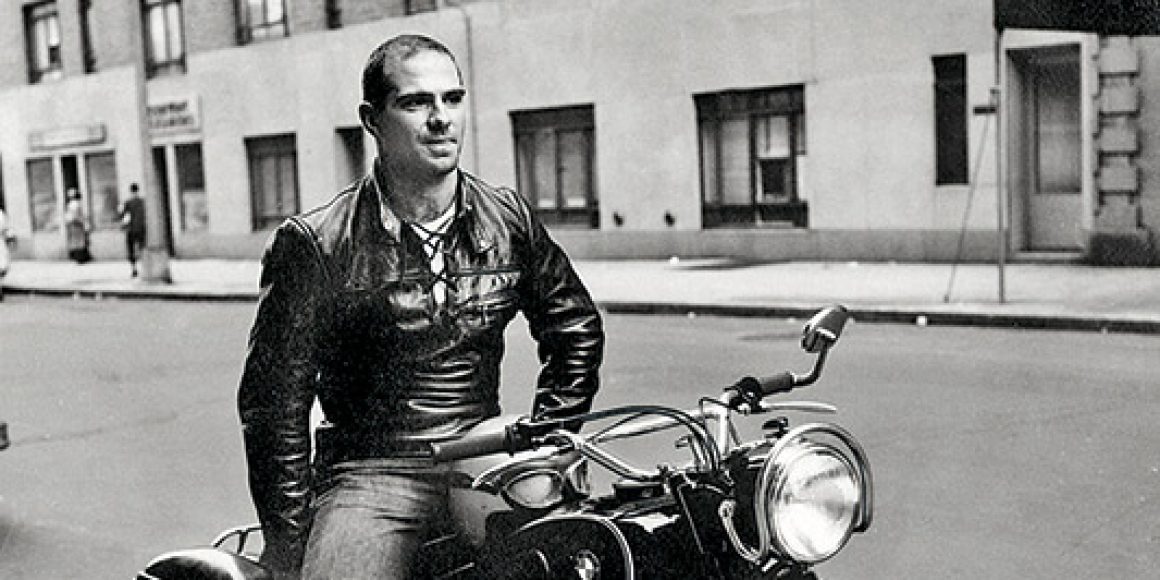

Motorradgang Quasi nebenbei hielt der Forscher auch noch Vorlesungen über Musiktheorie. Mozart, bemerkte Oliver Sacks einmal, mache ihn »fruchtbar« – aber auch Rock’n’Roll ist ihm als ehemaligem Mitglied der Motorradgang Hells Angels nicht fremd. Mit zwölf Jahren hatte ihm ein scharfsinniger Lehrer ins Stammbuch geschrieben: »Du wirst weit kommen, wenn du nicht zu weit gehst.« Der Lehrer sollte recht behalten.

In seinen Erinnerungen präsentiert sich Oliver Sacks als ein Mann, der an der Welt und den Menschen interessiert ist, den viel berührt und der damit in alter jüdischer Tradition ein kleines bisschen »Tikkun Olam« in die Welt gebracht hat. In der jüdisch-orthodoxen Medizinerfamilie, in die er hineingeboren ist, wurde streng auf die Kaschrut geachtet. Sacks gehörte dem jüdischen Sportverein Maccabi an, wo er sich mit anderen jüdischen Athleten im Bankdrücken und Kreuzheben maß. Am Freitagabend ging es in die Synagoge – ein ganz normales jüdisches Leben eben.

Mit Anfang 20, kurz nach seinem Medizinstudium, schickten ihn seine Eltern nach Israel in einen Kibbuz. Genau das Richtige für den ungeschickten Sohn, bevor er seine Karriere als Arzt beginnt, dachte sein Vater. Oliver Sacks fand rasch Gefallen an dieser Idee. So reiste er nach Israel, wo er Englisch sprechen konnte und Hebräisch lernen wollte.

Outing Der junge jüdische Staat gefiel ihm. Doch zu bleiben, kam ihm nicht in den Sinn, auch wenn ihn Eilat reizte, wo er beim Schnorcheln die Neurophysiologie von wirbellosen Tieren studieren konnte. Aber seine Eltern wurden nach einigen Monaten ungeduldig: Der Sohn hatte lange genug in Israel herumgetrödelt. Es war Zeit, zur Medizin zurückzukehren, im Krankenhaus zu arbeiten und Patienten zu behandeln.

Sacks’ Beziehung zu seinen Eltern blieb indes schwierig. Kurz vor seiner Israelreise hatte er ihnen gestanden, dass er schwul ist. Der konservative Vater wollte ihn daraufhin aus dem Haus verbannen. Wie die Mutter las auch er gern und oft in der Bibel und kam über die Worte im 3. Buch Mose niemals richtig hinweg: »Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau; es ist ein Gräuel.«

In seinem Lebensbericht schildert Sacks in bester britischer Tradition Anekdoten aus seinem Leben, die ihn als Person und als Forscher geprägt haben. Hinreißend die Geschichte, die Sacks über seinen Cousin Aubrey »Abba« Eban erzählt, der als das Wunderkind der Familie galt und mit Albert Einstein befreundet war. In den 50er-Jahren suchte Eban mit einem Kollegen vom israelischen Konsulat den Physiker in dessen Haus in Princeton auf. Einstein hatte sie hereingebeten und höflich gefragt, ob sie einen Kaffee wollten. In der Annahme, er werde von einer Haushälterin aufgebrüht, bejahte Eban die Frage, sei aber entsetzt gewesen, als Einstein selbst in die Küche schlurfte.

Erkenntnis Schon bald hatten sie das Geklapper von Tassen und Töpfen und zwischendurch auch das Klirren von zerbrochenem Geschirr gehört, als der freundliche, aber ungeschickte Mann ihnen den Kaffee zubereitete. Das, sagte Eban, habe ihm mehr als alles andere die menschliche und liebenswerte Seite des größten Genies der Welt vor Augen geführt.

Der seit mehr als 50 Jahren in den USA lebende Sacks sieht ein bisschen so aus wie Sigmund Freud, und wie der berühmte Psychoanalytiker versucht auch er, seine Wissenschaft in einzelnen feinsinnigen Fallgeschichten einem breiten Publikum verständlich zu machen. Sacks knüpft damit an die medizinisch-literarische Tradition des 19. Jahrhunderts an, er hält die Krankengeschichten von Patienten fest und macht namenlose Kranke berühmt.

In seinem Lebensbericht schildert Sacks nun seinen eigenen Fall – mitreißend, gnadenlos ehrlich, witzig und freizügig. Er skizziert lebhaft das sittenstrenge Großbritannien der Nachkriegszeit, das anarchistische Kalifornien der frühen 60er-Jahre, das hedonistische, umtriebige New York. Er erzählt von erfüllter und unerfüllter Liebe, zeitweiliger Drogensucht bis zum Delirium tremens, exzessivem Gewichtheben im Maccabi-Gym und von unbändigen Glücksgefühlen, die in ihm aufsteigen, wenn er den weißen Arztkittel gegen die schwarze Lederkluft tauscht und auf seiner geliebten BMW R60 die Kurven der kalifornischen Küstenstraße entlangrast.

Störungen Ein Motorradfreak ist er immer geblieben. Aber auch jemand, der mit seinem Leben auf selbstzerstörerische Weise gespielt hat. Doch das Schicksal ließ ihn immer davonkommen und half ihm jedes Mal wieder auf die Beine. Schließlich wurde er von der Queen sogar zum »Commander of the Order of the British Empire« ernannt. Indes fürchtete er sich vor der Zeremonie. In unnachahmlicher Weise schildert er seinen Auftritt im Buckingham Palace: »Ich hatte ein bisschen Angst, ich würde irgendetwas Schreckliches anstellen, etwa direkt vor ihrer Majestät in Ohnmacht fallen oder furzen, aber alles ging gut.«

Sacks war ein neugieriger, wacher Flaneur in seinem eigenen Universum, der in Krankheiten keine Störungen, sondern vielmehr »Auszeichnungen« erkennt. Menschen, deren Welt durch Abweichungen im Gehirn »verrückt« ist, waren für ihn nicht krank, sondern Persönlichkeiten mit faszinierenden Symptomen.

Dass dieser außergewöhnliche Weltversteher ein glänzender, leichtfüßiger Geschichtenerzähler gewesen ist, spürt der Leser seiner Erinnerungen in jeder Zeile. Seinen Tod hat Sacks mit bewundernswerter Würde annonciert und eindrucksvoll die Bilanz seines Lebens gezogen: »Mein vorherrschendes Gefühl ist Dankbarkeit. Ich habe als Lesender und Schreibender mit der Welt verkehrt. Vor allem aber war ich ein bewusstes Wesen, ein denkendes Tier auf diesem schönen Planeten, und das allein war ein enormes Privileg und Abenteuer.«

Oliver Sacks: »On the Move. Mein Leben«. Übersetzt von Hainer Kober. Rowohlt, Reinbek 2015, 448 S., 24,95 €