Der vielleicht nachdrücklichste Satz fällt eher gegen Ende des langen Gesprächs im hellen Zeichenstudio. Ein Satz voller Widersprüche. »Ja, das hat sie auch einmal gesagt«, erinnert sich die Comiczeichnerin Barbara Yelin, »dass sie das alles manchmal vergisst, dass sie nicht ständig an das denkt, was sie als Kind hat erleben müssen – aber jeden Tag dann schon.« Das Kind, von dem die Rede ist, ist heute eine Frau von 84 Jahren namens Emmie Arbel. Emmie Arbel wurde als fünfjähriges Mädchen deportiert, sollte ermordet werden. Aber Emmie und auch ihre beiden Brüder lebten einfach weiter. Vielmehr: Sie leben weiter. Denn einfach war es nicht. Ist es bis heute nicht.

Emmie Arbel sei von Anfang an voller Vertrauen gewesen in das, was da vor ihren Augen entstand, erinnert sich Yelin, auch wenn sie mit dem Wort »Graphic Novel« zunächst nichts anfangen konnte. Irgendwann ging es dann los, traten die jeweils neu gezeichneten Panels per Skype ihre Reise von München nach Israel an, landeten auf Emmies Computer. Emmie sah sie sich genau an, fand alles »recht in Ordnung«, sich selbst hier und da ein wenig »unvorteilhaft« dargestellt. Aber am Ende kam es darauf nicht an. »Wir arbeiteten uns richtig zu«, sagt Barbara Yelin. »Bei der künstlerischen Umsetzung dann ließ mir Emmie voller Vertrauen viel Freiraum, wofür ich nur dankbar sein kann.«

NACHHALL Barbara Yelin, für ihre Comic-Arbeit mit etlichen Preisen bedacht, lebt und arbeitet in München. Im Sommer 2019 hatte sie begonnen, sich an einem dreijährigen internationalen Projekt zu beteiligen, das von der University of Victoria im kanadischen British Columbia ausging.

Dort lehrt im Fachbereich Germanistik und Geschichte die Holocaust-Forscherin Charlotte Schallié, die »einfach festgestellt hat, wie unglaublich stark sich Graphic Novels bei ihren Studierenden einprägten, wie lange sie nachhallten und Eindrücke hinterließen«, berichtet Barbara Yelin.

Aus Charlotte Schalliés Beobachtung entstand Schritt für Schritt der Plan, Künstler, Wissenschaftler und Überlebende zusammenzubringen, gezeichnete »Geschichten-Bücher« entstehen zu lassen – für künftige Generationen. Für die Finanzierung des »Narrative Art & Visual Storytelling in Holocaust and Human Rights Education« sorgte das Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, eine Regierungsbehörde, die sich um die Förderung von Projekten innerhalb der Sozial- und Geisteswissenschaften kümmert.

RECHERCHE 2022 wird die Geschichte von Emmie Arbel als Graphic Novel unter dem Titel But I Live in einem Sammelband vorliegen. Das Buch soll in mehrere Sprachen übersetzt werden und an die Schulen kommen. Neben Barbara Yelin beteiligen sich am Projekt noch zwei weitere Comiczeichnerinnen. Die amerikanisch-israelische Künstlerin Miriam Libicki lernte in Kanada den Überlebenden David Schaffer und dessen Geschichte kennen, Gilad Seliktar aus Israel traf in Amsterdam die beiden Brüder Nico und Rolf Kamp.

Dadurch, dass Narrative Art & Visual Storytelling weltweit unterstützende Partner gewinnen konnte – wie zum Beispiel das Anne-Frank-Haus in Amsterdam, die Universität Haifa, Yad Vashem in Jerusalem, das Stanley Burton Centre for Holocaust and Genocide Studies an der Universität Leicester in Großbritannien oder die Gedenkstätte Ravensbrück, konnten die ausgesuchten Künstler bei ihren Recherchen mit kompetenter Unterstützung rechnen.

An dem Ort, an dem sie als Mädchen über Wochen im Sterbetrakt lag, stellte sie sich ihren Erinnerungen gestellt und berichtet als Zeitzeugin.

Matthias Heyl, Leiter der Pädagogischen Dienste der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück etwa kannte Emmie Arbel schon länger und gut. Immer wieder hatte sie sich an dem Ort, an dem sie als Mädchen über Wochen im Sterbetrakt lag, ihren Erinnerungen gestellt und dort als Zeitzeugin berichtet. Die Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Lagers vor 75 Jahren, die vergangenen April hätte stattfinden sollen, musste wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Sonst wäre Emmie Arbel natürlich angereist.

ZUGFAHREN Reisen sei für die 84-Jährige eigentlich in Ordnung, sagt Barbara Yelin. Nur der Anblick von Schienen bereite ihr Probleme, und Zugfahren gehe auch nicht. Trotzdem habe Emmie sie, als sie Ende Februar 2020 – als das gerade noch ging – in den Norden Israels reiste, vom Zug abgeholt. Vier intensive Tage folgten, »an denen wir beide manchmal an unsere Grenzen gestoßen sind«. Ist man zusammen in ein Café spaziert, dann musste das ein geräumiges sein, mit nicht zu vielen Leuten, wo Emmie mit dem Rücken zur Wand sitzen, die Eingangstür beobachten und rauchen konnte.

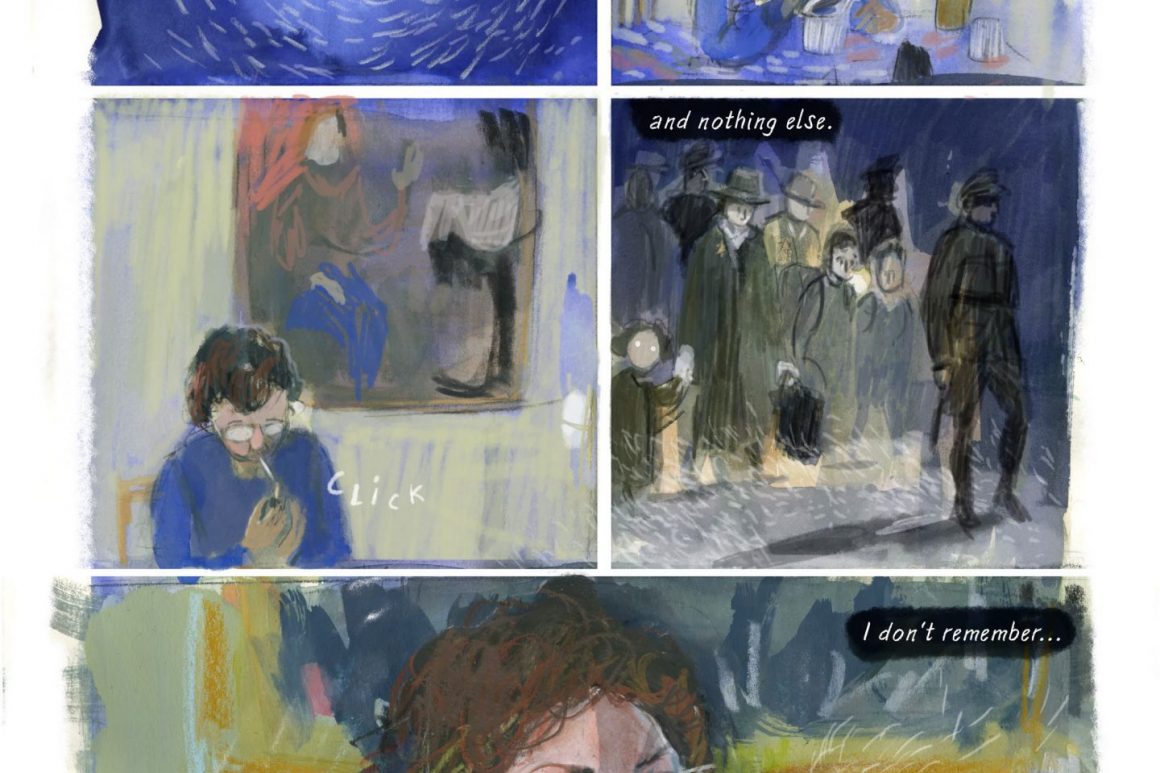

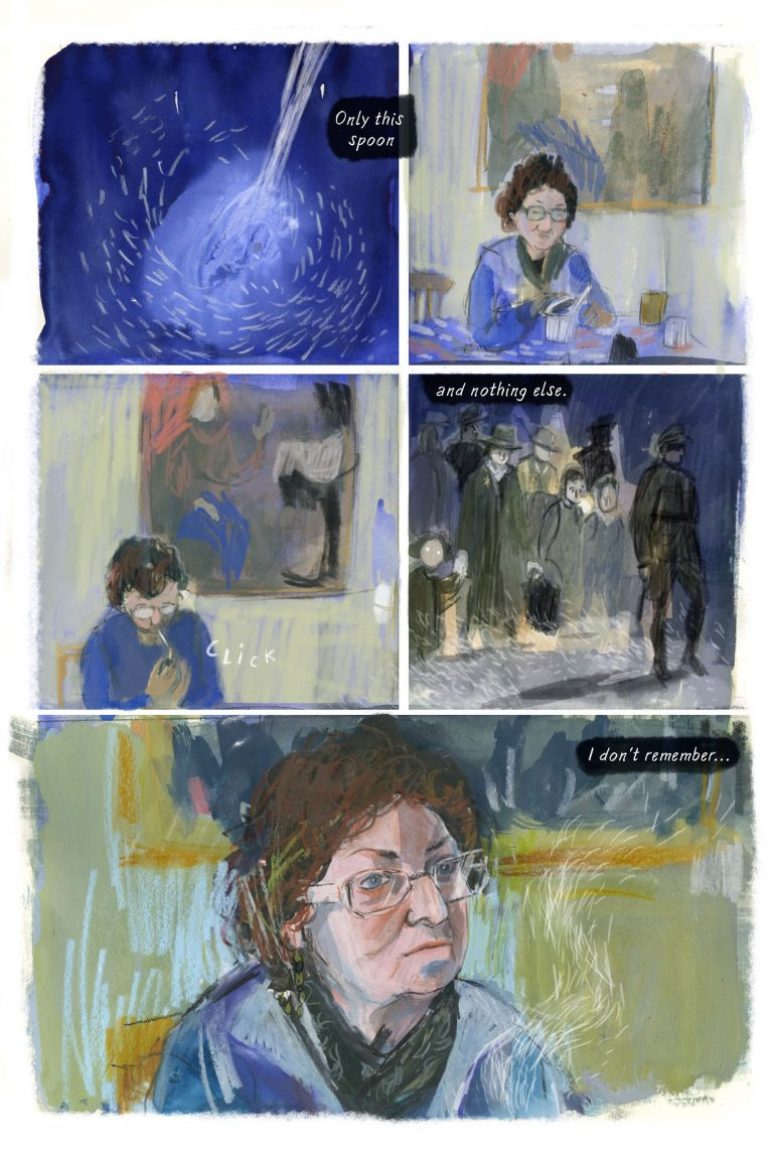

Barbara Yelin lässt Emmies Geschichte aus Stückwerk entstehen. Es gibt keine wirkliche Ordnung. Die Geschichte ist eine Aneinanderreihung einzelner, vielsagender Situationen. Zusammen ergibt sich langsam ein Bild, ein Zusammenhang. Doch bleiben Lücken, dunkle Flecken. Die Leerstellen beginnen ein Eigenleben, entfalten eine Kraft des Unausgesprochenen, des nicht Dargestellten.

Barbara Yelin lässt Emmie auf ihren Zeichnungen mit ihr im Wohnzimmer oder in der Küche sitzen, lässt sie Besuch von den Töchtern, den Enkeln empfangen, lässt sie am Computer »Solitaire« spielen – bis sich die allgegenwärtige Vergangenheit durch eine Kleinigkeit, ein Wort, einen Gedanken deutlich Bahn bricht. Emmie Arbels Kraft wird in der Bildergeschichte ebenso deutlich wie ihr Humor, ihre Willensstärke ebenso wie ihre große Einsamkeit.

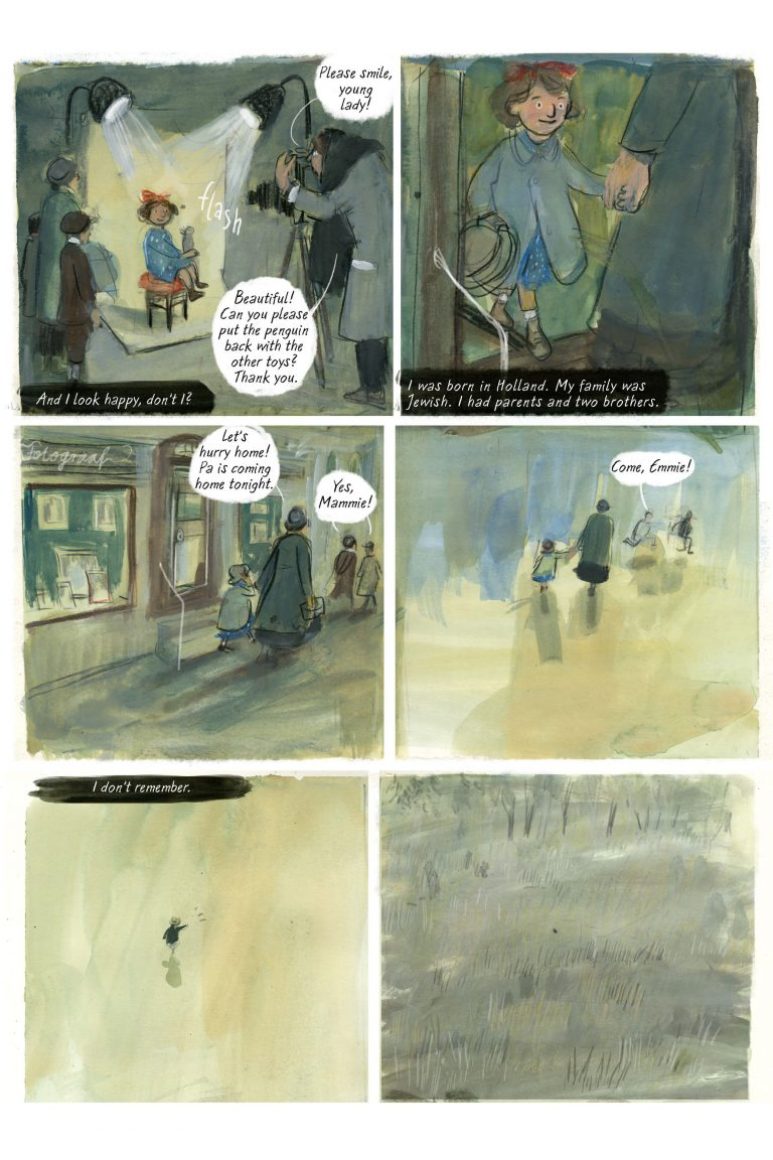

NIEDERLANDE Geboren wurde Emmie Arbel 1937 im niederländischen Den Haag. 1943 wird die ganze Familie, Vater, Mutter, Emmie und deren zwei Brüder, in das Durchgangslager Westerbork deportiert. Nach gut einem Jahr kommt Emmies Vater in das Konzentrationslager Buchenwald, stirbt dort.

Mutter und Kinder werden ins Konzentrationslager Ravensbrück gebracht. Bis kurz vor der Befreiung können die Mutter, Emmie und der jüngere der beiden Brüder zusammenbleiben, sich zumindest nachts sehen. Der ältere Bruder Menachem war kurz nach der Ankunft von ihnen getrennt und ins Männerlager gebracht worden. Die Mutter muss Zwangsarbeit verrichten, die Kinder verbringen ihre Tage irgendwie.

Dann bekommt Emmie Typhus, überlebt knapp, weil sich eine tschechische Pflegerin, die es der Mutter versprochen hatte, um das Mädchen kümmert. Acht Wochen vor der Befreiung werden Mutter und Kinder ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert.

BEFREIUNG Irgendwann kam dann die Befreiung, an die sich Emmie Arbel nicht erinnern kann. Sieben Tage darauf stirbt die Mutter. Daran hingegen erinnert sich Emmie Arbel noch sehr genau. »Sie lag neben mir, wollte noch etwas sagen, aber da war sie schon tot.« Die Kinder werden nach Schweden gebracht. Emmie bekommt TBC, muss ins Krankenhaus, dann in ein Kinderheim. 1946 nehmen sich Pflegeeltern, zwei Holocaust-Überlebende, der Kinder an.

Reisen ist für die 84-Jährige in Ordnung. Nur der Anblick von Schienen bereitet ihr Probleme.

Bei der erstbesten Gelegenheit geht die Familie 1949 nach Israel, findet ihren Platz im Kibbuz Givat Brenner, wo sich Emmie überhaupt nicht einleben kann. Barbara Yelin erklärt: »Niemand wusste da so genau, wie man mit den überlebenden Kindern und ihren Traumata umgehen sollte. Emmie verschloss sich, und man ließ sie in Ruhe.«

Besonders fremd und einsam kam sich das Mädchen in Momenten vor, in denen getanzt, gesungen oder gespielt wurde. Später tritt Emmie Arbel dann sehr selbstbestimmt aus dem Kibbuz aus. »Zum ersten Mal fühlt sie sich frei.« Und Menachem war nach einer Suchaktion des Roten Kreuzes 1946 auch wieder aufgetaucht!

Emmie Arbel heiratet, findet eine Arbeit als Sekretärin, bekommt drei Töchter, trennt sich nach 15 Jahren Ehe von ihrem Mann, beginnt eine Therapie, wird Finanzdirektorin einer Klinik. Irgendwann geht sie in Rente.

Immer wenn sie zusammen an dem Buch über Emmies Leben arbeiteten, hing viel Zigarettenrauch in der Luft, erzählt Barbara Yelin. Meist hatte Emmie weniger als drei Stunden geschlafen. Es hat sich gelohnt. Beide wussten, dass aus den Begegnungen ein Bild werden würde – und am Ende ein Buch.