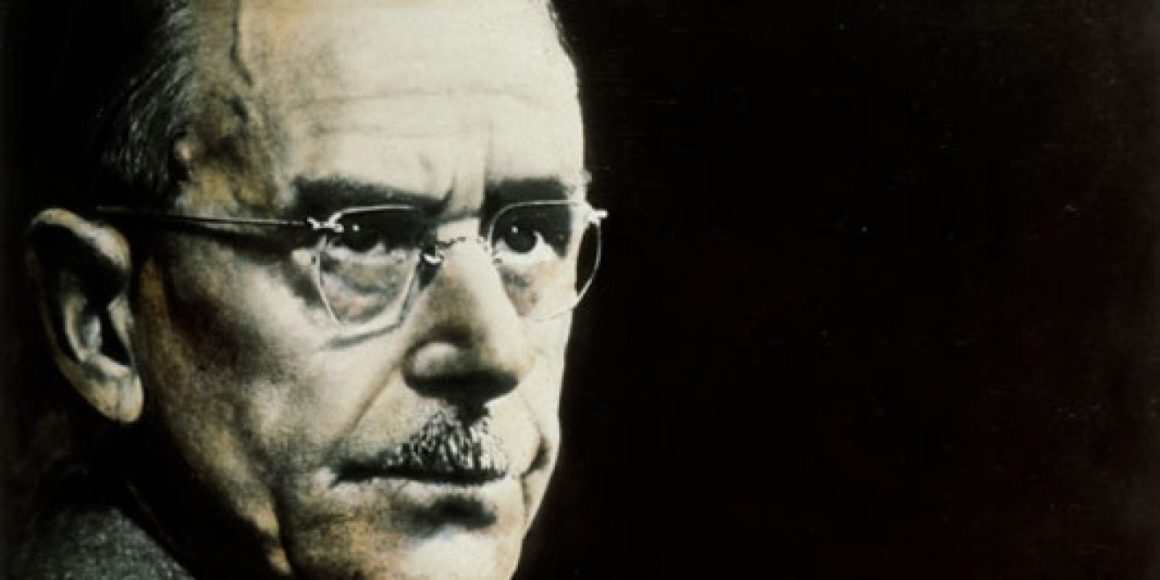

»Gefühl, als ob es in den Krieg ginge«, notierte Thomas Mann (1875-1955) am 23. Juli 1949 in sein Tagebuch.

Das erste Mal nach 16 Jahren Exil kehrte der Literaturnobelpreisträger nach Deutschland zurück, am 25. Juli erhielt er den Goethepreis der Stadt Frankfurt am Main. Um seine Person tobte im Nachkriegsdeutschland eine Kontroverse, bei der es auch um den Umgang der Deutschen mit der NS-Zeit ging, um Schuld, Verantwortung und Verdrängung.

Thomas Mann, 1938 nach Kalifornien emigriert, war im Exil zur Verkörperung eines nicht-nationalsozialistischen Deutschlands geworden. In seinen Reden »Deutsche Hörer« im britischen Sender BBC prangerte er seit 1940 Monat für Monat die NS-Diktatur an. Am 8. Mai 1945, dem Tag der Befreiung und der deutschen Kapitulation, bezeichnete er Deutschland mit Blick auf das Grauen der NS-Vernichtungslager als »Abscheu der Menschheit«, als »Beispiel des Bösen«.

Daraufhin schrieb Anfang August 1945 der Schriftsteller Walter von Molo, der im Oktober 1933 einen Treueschwur auf Hitler mitunterzeichnet hatte, einen offenen Brief an ihn, in dem er die Verantwortung der Deutschen von sich wies: »Ihr Volk, das nunmehr seit einem Dritteljahrhundert hungert und leidet, hat im innersten Kern nichts gemein mit den Missetaten und Verbrechen.« Molo forderte Mann auf, nach Deutschland zurückzukommen: »zu Rat und Tat«.

Doch Thomas Mann weigerte sich und erklärte: »Deutschland ist mir doch recht fremd geworden.« Und weiter: »Ich gestehe, dass ich mich vor den deutschen Trümmern fürchte - den steinernen und den menschlichen.«

In seinem Antwortbrief an Molo im September 1945 schrieb Mann außerdem: »In meinen Augen sind Bücher, die von 1933 bis 1945 in Deutschland gedruckt werden konnten, weniger als wertlos. Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen an; sie sollten alle eingestampft werden.«

Kollegen in Deutschland fühlten sich düpiert. Der Schriftsteller Alfred Döblin, der aus einer jüdischen Familie stammt und 1945 aus dem Exil zurückkam, kritisierte seinen verhassten Rivalen scharf. Autor Frank Thiess setzte die »äußere« gegen die »Innere Emigration« herab: »Wir erwarten dafür keine Belohnung, dass wir unsere kranke Mutter Deutschland nicht verließen.«

Ernst Beutler, Direktor des Freien Deutschen Hochstifts und Leiter des ausgebombten Frankfurter Goethehauses, nahm Mann übel, dass er »uns zu sehr en canaille behandelt«, also wie Schurken, wie er in einem Brief an den Publizisten Eugen Kogon formulierte. Beutler, der sich bemüht hatte, das »andere Deutschland« zu repräsentieren, war enttäuscht.

Als das Kuratorium des mit 10.000 D-Mark dotierten Frankfurter Goethe-Preises im Jahr 1949, zum 200. Goethe-Geburtstag, Thomas Mann als Preisträger erkor, lehnte Beutler diesen ab - weil er »menschlich nicht genüge«. »Böse Vorgänge in Frankfurt um den Goethe-Preis«, notierte Mann am 30. März 1949 in seinem Tagebuch. Dank des Frankfurter Oberbürgermeisters Walter Kolb (SPD), der ihm seine Stimme gab, wurde ihm der Preis sechs Wochen später doch zuerkannt.

Und Mann entschloss sich, nach Deutschland zu reisen.

Mit elf Koffern brachen er und seine Frau Katia im Mai nach Europa auf. Er hielt Vorträge in England, Schweden und der Schweiz, bevor er im Juli nach Deutschland kam. Morddrohungen begleiteten seinen Besuch. Schon im Sommer 1947 hatte eine Umfrage der US-Militärbehörden ergeben, dass er der deutschen Bevölkerung als »Vaterlandsverräter« galt, der sein Volk im Stich gelassen habe.

Das Gästehaus der Stadt Frankfurt in Kronberg/Taunus war von der Polizei abgeriegelt, eine Motorrad-Eskorte begleitete den 74-Jährigen am 25. Juli zur Preisverleihung in der Paulskirche. »Ich weiß, dass der Emigrant in Deutschland wenig gilt«, das konnte er sich in seiner Ansprache nicht verkneifen. Auch verschwieg er nicht den Hass, den er gegen die »ruchlosen Verderber Deutschlands« empfand. Aber er bekräftigte »seine aktive Treue zur deutschen Sprache, dieser wahren und unverlierbaren Heimat«. Und mit Blick auf seine Weiterreise nach Weimar: »Ich kenne keine Zonen. Mein Besuch gilt Deutschland selbst, Deutschland als Ganzem und keinem Besatzungsgebiet.«

In der Sowjetischen Besatzungszone - am 7. Oktober 1949 konstituierte sich die DDR - hatte der Schriftsteller Johannes R. Becher, heimgekehrter Emigrant aus der Sowjetunion, späterer Kulturminister und Verfasser der DDR-Nationalhymne, einen mit 20.000 Mark dotierten Nationalen Goethe-Preis erfunden: nur für Thomas Mann.

Im Weimarer Nationaltheater nahm der Schriftsteller den Preis am 1. August entgegen und hielt seine Frankfurter Rede noch einmal, in der er Goethe als Repräsentanten des »guten Deutschland« pries, einer »Kraft, gesegnet durchs Musische, gesittete Größe«.

Auch die Weimarer Ehrenbürgerschaft wurde ihm zuteil, obwohl ihn die SED noch zuvor als »Knecht der Wallstreet« diffamiert hatte.

Seine Preisgelder stiftete Thomas Mann mittellosen Autoren in Westdeutschland und der Sanierung der »Herderkirche« St. Peter und Paul in Weimar. 1952 kehrte der gebürtige Lübecker Thomas Mann nach Europa zurück, allerdings in die Schweiz und nicht nach Deutschland.

Er starb 1955 in Zürich.