Vor rund 100 Jahren standen die USA an einem Scheideweg. Nach den großen Einwanderungswellen aus Süd- und Osteuropa Ende des 19. Jahrhunderts wurden von führenden amerikanischen Politikern und Intellektuellen Ressentiments gegen die Neuankömmlinge geschürt. Theodore Roosevelt agitierte gegen die sogenannten Bindestrich-Amerikaner, die dem Idealbild eines weißen, protestantischen und angelsächsischen Amerika widersprachen.

In dieser aufgeheizten Situation war es der jüdische Philosoph Horace Meyer Kallen, der sich für die Vielfalt als Markenzeichen der Vereinigten Staaten einsetzte. In seinem Artikel Democracy versus the melting-pot, der 1915 in der Zeitschrift The Nation erschien, plädierte er für ein Amerika des »kulturellen Pluralismus«. Kallen ging es vor allem darum, die faktische Diversität der USA zu betonen – Amerika war für ihn eine »Symphonie der Zivilisationen« –, und er hob hervor, dass genau darin das Neue und die Stärke der USA lagen.

Aus diesem Grund sprach Kallen sich gegen den Schmelztiegel als Metapher aus, da dieser die Idee beinhalte, Unterschiede könnten einfach eingeschmolzen werden und verschwinden. Dem stellte er den Gedanken der Demokratie gegenüber, in der Differenzen beibehalten werden und als Anregungen für den Fortschritt der gesamten Gesellschaft dienen.

Konflikt Kallen kam 1886 als Vierjähriger in die USA und wuchs in einer streng religiösen Familie auf. Sein Vater war Rabbiner einer orthodoxen deutschsprachigen Gemeinde in Boston, und Kallen besuchte bis zum Beginn seines Studiums eine jüdische Religionsschule. 1903 ging Kallen an die Harvard-Universität und machte dort 1907 seinen Doktor in Philosophie.

Für sein Denken waren vor allem zwei Erfahrungen prägend: an erster Stelle, dass er trotz aller Anstrengungen, sich zu assimilieren, nie das Gefühl loswurde, als Jude anders als die Mehrheitsgesellschaft zu sein; zum anderen war es das Denken von William James, seines Lehrers in Harvard, der eine Philosophie der Vielfalt vertrat. Während es bei James aber noch hauptsächlich um philosophische Debatten ging, wendete Kallen diesen Ansatz auf soziale und politische Fragen an.

Dies brachte Kallen schon früh in Konflikt mit seiner jüdischen Herkunft. Weder das Reformjudentum noch die Orthodoxie boten seiner Meinung nach Antworten auf gesellschaftlich zentrale Fragen. Während er bei liberalen Juden das Aufgeben spezifisch jüdischer Traditionen kritisierte, sah er im orthodoxen Judentum eine Rückwärtsgewandtheit, die mit Demokratie und Vielfalt unvereinbar war. Dies führte für Kallen zunächst zu einer Distanzierung vom Judentum.

Mit dem Beginn seines Studiums wandte er sich jedoch dem Zionismus als einer säkularen Alternative zu. Der Zionismus, so Kallens Ansatz, sollte es den Juden erlauben, als Juden ihre Differenz in die amerikanische Zivilisationssymphonie einzubringen. Ab 1914 war Kallen ein enger Berater von Louis Brandeis, dem damals führenden amerikanischen Zionisten. Kallen bereiste in diesen Jahren das ganze Land, um Vorträge zu halten und für den Aufbau einer jüdischen Heimstätte zu werben.

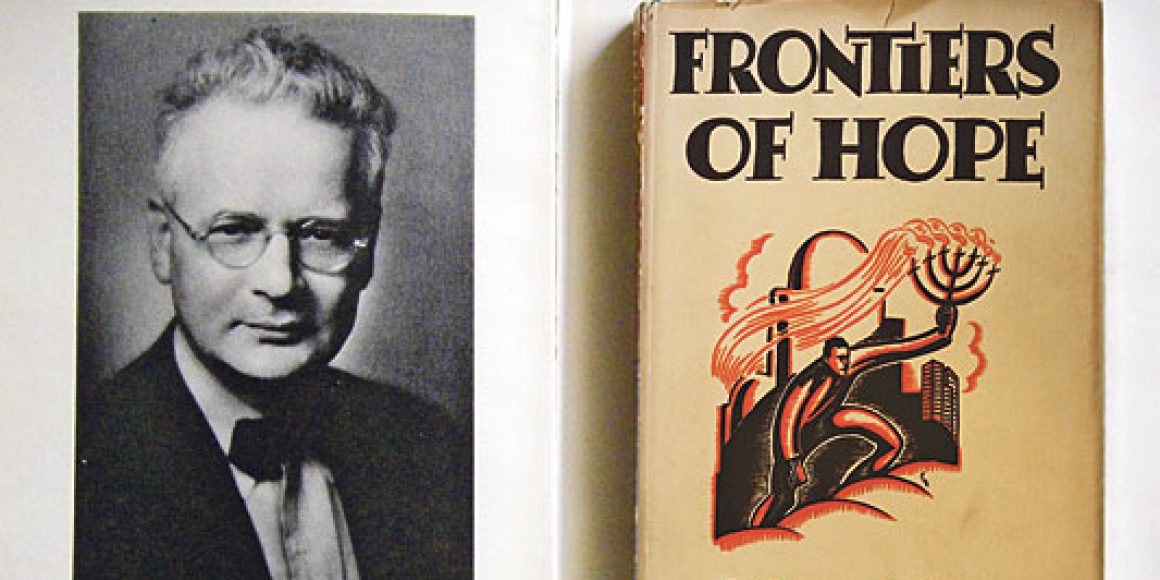

Gleichheit Ab 1919 lehrte Kallen an der neu gegründeten New School for Social Research in New York und publizierte zu Internationalem Recht, Religion und Philosophie. Insbesondere interessierte er sich für das Schicksal der Juden in Europa. In seinem Reisebuch Frontiers of Hope aus dem Jahr 1929 beschrieb er eindrücklich die verzweifelte Situation der jüdischen Gemeinden in Palästina, Polen und der Sowjetunion, außerdem war er aktiv beteiligt an der Gründung des Jüdischen Weltkongresses 1936 in Genf.

Kallens Hauptanliegen blieb aber die Idee des Pluralismus, die zahlreiche amerikanische Denker wie John Dewey, Randolph Bourne und Sidney Hook beeinflusste. Der Aufstieg des Faschismus und des Kommunismus in Europa sowie die Krise des Liberalismus in den USA veranlassten Kallen in den 30er-Jahren dazu, seine Theorie des kulturellen Pluralismus noch einmal deutlich zu formulieren.

»Der demokratische Grundsatz, dass alle Menschen gleich geschaffen sind«, schrieb er 1936, »bedeutet, dass das Unterschiedlich-Sein der Menschen kein Ausgangspunkt für Sonderrechte oder für ungerechte Vorteile eines Menschen gegenüber einem anderen sein kann; Gleichheit, nach dem demokratischen Maßstab, ist die Freiheit und Möglichkeit jedes Individuums, voll und ganz sein anderes Selbst zu sein. Demokratie bedeutet das Recht, anders zu sein.«

Abseits Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Kallen zunehmend ins Abseits. In der McCarthy-Zeit wurde ihm Nähe zu kommunistischen Organisationen vorgeworfen, und die schrillen Stimmen von links und rechts machten es ihm schwer, sich noch Gehör zu verschaffen. Außerdem hatte der Siegeszug der analytischen Philosophie an amerikanischen Universitäten die pragmatistische Philosophie, die Horace Kallen vertrat, zunehmend an den Rand gedrängt.

Schließlich aber war er ein bescheidener Intellektueller. Dies zeigte sich darin, dass er bis zu seinem Tod im Jahr 1974 die Bitten von Freunden, er solle doch seine Autobiografie verfassen, mit dem Argument ablehnte, dass nicht seine Person, sondern alleine seine Ideen zählten. Die Geschichte sollte ihm recht geben. Mittlerweile ist der kulturelle Pluralismus ein fester Bestandteil der amerikanischen Gesellschaft. Den jüdischen Vater dieser Idee, Horace Meyer Kallen, kennt hingegen fast niemand mehr.